文化

盘点绿色空调概念设计:古罗马制冷方式获新生

新浪环球地理讯 北京时间8月8日消息, 据美国国家地理网站报道,为了打造更绿色的空调,研究人员提出了一系列想法,进一步利用大自然的能量,例如太阳能制冷。空调改变了发达国家居民的夏季生活,但他们也因此背负昂贵的电费。空调由威利斯-哈维兰-开利1902年发明。早期的空调通过让空气穿过制冷线圈进行制冷。当前的传统空调基本上采取同样方式,它们疯狂消耗电量,在每一次的冷却循环中将气态制冷剂压缩成液态。在这种背景下,一系列打造绿色空调的想法浮出水面。

1.太阳能制冷

太阳能制冷(图片来源:Tim Wimborne, Reuters)

太阳能制冷(图片来源:Tim Wimborne, Reuters)多年来,全世界的科学家都在苦苦思索,如何利用阳光为房间降温。随着夏季的到来,阳光的热度达到顶点,暴晒屋顶和窗户,提高室内温度,让我们感到非常不舒适。对于首先想到这种不舒适的人来说,太阳能制冷似乎违反常识。但对于希望利用巨大的太阳能的人来说,这却是一个完美的想法。

由于夏季空调需求猛增,电力系统承受巨大压力,达到临界点。冬季的房屋供暖同样消耗大量电量,但我们还有其他很多选择,例如天然气、石油和木头。传统制冷方式依赖电,造成美国夏季的用电需求暴涨,比冬季高峰时高出20%。美国有超过80%的家庭拥有空调,制冷耗费的电量占家庭总耗电量的8%。电力公司必须启动峰期电厂,才能保证炎热夏季午后的用电需求。提供峰期电力的电厂往往使用传统的低效率化石燃料。

虽然空调在欧洲还没有达到非常普及的程度,但欧洲的制冷需求也处于增长趋势,尤其是在2003年可怕的热浪之后,3.5万至5.2万人被热浪夺去生命。为此,欧洲对太阳能制冷的潜力进行了最细致的研究。最近,一些公司引入了采用太阳能光伏电池板的空调,例如照片中呈现的电池板。照片在澳大利亚悉尼拍摄,一名男子正在屋顶上安装太阳能电池板。

LG电子公司的混合型太阳能制冷系统和美国雷诺士公司的太阳能辅助供暖与制冷系统就是两个代表性例子。将太阳能光伏电池板与传统空调相连并不是一个完美的解决之道。通常情况下,住宅用中央空调需要耗费2000至5000瓦电量。LG的太阳能电池板只能提供70瓦电量,也就是说,只能节省很少电量。

雷诺士表示他们的系统采用一个190瓦太阳能电池板,能够将供暖和制冷费用节省一半。这一系统利用效率最高的模式,可以增加太阳能电池板数量,消费者也可获取耗电情况的实时数据。研究人员表示,在研发低能耗制冷系统的道路上,他们还能取得更大进步。

2.热驱动空调

热驱动空调(图片来源:Thermax)

热驱动空调(图片来源:Thermax)瑞士巴塞尔电力公司Industrielle Werke Basel的一个设施,闪闪发光的管道实际上是一个热驱动空调系统。这一系统帮助哥本哈根阿德尔加德(Adelgade)地区的银行、酒店和写字楼、慕尼黑的T-Mobile数据中心以及罗马的菲乌米奇诺机场制冷。

热驱动空调系统由印度普纳的塞尔马公司制造,他们将这一系统称之为一种具有可持续性的解决方案,应对当前的环境问题。早在上世纪20年代,这项技术——吸入式制冷——就已经投入商业使用。与标准的空调一样,吸入式制冷机使用沸点较低的制冷剂。制冷剂蒸发时会消除空气中的热量。标准空调利用电压缩机,将气态制冷剂变成液态。吸入式制冷机采用热压缩重新启动这一循环,它们的运转只需要热量,同时没有任何运动部件。

吸入式制冷机价格昂贵,性能系数较低,同时受所吸入热量限制,无法输出很高的制冷量。但如果安装在产生额外热量的环境,便是一种高效的解决之道,例如塞尔马公司在巴塞尔、哥本哈根、慕尼黑和罗马安装的热驱动空调系统。此外,这一系统不使用氢氯氟化碳制冷剂,而是利用水、溴化锂或者氨。氢氯氟化碳是一种强温室气体。

3.干燥剂增强蒸发空调

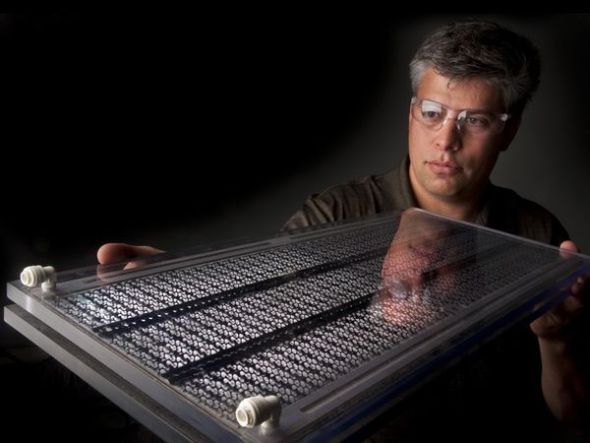

干燥剂增强蒸发空调(图片来源:Patrick H. Corkery, National Renewable Energy Laboratory)

干燥剂增强蒸发空调(图片来源:Patrick H. Corkery, National Renewable Energy Laboratory)美国能源部位于科罗拉多州戈尔登的国家可再生能源实验室(以下简称NREL),高级机械工程师埃里克-科祖巴尔展示一个系统组件。这一系统验证了“伤人的是湿气而不是热度”这句老话背后的基本事实。

科祖巴尔和NREL的同事正在研制新一代空调技术,被称之为“干燥剂增强蒸发空调”,简称“DEVap”。科祖巴尔表示,在气候潮湿的地区,这种空调的耗电量比常规空调低40%以上,在美国西南沙漠等沙漠地区更是达到80%到90%,当地的空气已经十分干燥。DEVap空调能够大幅降低用电需求,系统唯一用电的地方就是风扇,用于驱动空气。

DEVap空调的制冷秘密就在于一种液态干燥机——一种非常强烈的盐溶液——能够在耗电量极少的情况下祛除空气中的湿气。相比之下,电减湿器往往耗电量极大。空气干燥之后便可通过蒸发冷却制冷。它的工作原理非常简单,与水池类似。当水池中的水从液态变成气态,周围空气的温度便会大幅降低。

气候干燥地区的一些家庭已经用上所谓的“湿垫冷却器”,但由于滋生真菌,它们很难维护。NREL研发的空调既可以在潮湿环境又可以在干燥环境下工作。在这个间接蒸发系统内,气流保持干燥,潮湿的一侧封闭,用科祖巴尔的话说“只作为一个散热装置”,因此不会滋生真菌。

这种方式让空调实现真正意义上的革命。由于耗电量低,采用热驱动而不是机械驱动,使用太阳能运行这一系统要比常规高耗能空调可靠得多。科祖巴尔说:“干燥剂就是为太阳能制冷准备的,同时也可以一种高效方式控制湿度。这种空调可节省电费,绝缘性高同时无需担心产生真菌和病态建筑问题。如果希望大幅提高建筑的能效,我们必须采用不同的空调技术。”在成功完成DEVap系统小型原型的测试之后,NREL科学家正在制造一个体积更大的原型,验证这项技术的商业前景。

我国火箭首发两枚北斗卫星加速导航系统组网

中新社西昌4月30日电 题:北斗首发“一箭双星” 中国导航加速组网

中新社记者 孙自法

中国第十二、第十三颗北斗导航系统组网卫星,30日凌晨在西昌卫星发射中心由“长征三号乙”运载火箭以“一箭双星”方式成功发射升空。这是中国正在实施的自主发展、独立运行的全球卫星导航系统——北斗卫星导航系统首次采用“一箭双星”方式发射导航卫星,也是中国首次采用“一箭双星”方式发射两颗地球中高轨道卫星。

北斗卫星导航系统工程总设计师、“两弹一星”元勋孙家栋院士表示,这对中国北斗卫星导航系统工程下一步的建设与发展、尽快实现全球覆盖,将是“非常非常重要的基础”,掌握“一箭双星”乃至一箭多星的发射技术和能力,对加快北斗导航卫星组网进程、完成北斗卫星导航系统工程建设有重要意义。

“一箭双星”提高组网效率

中国卫星导航系统管理办公室郭树人研究员说,2012年是北斗卫星导航系统区域组网建设的最后一年,按照组网时间表,年底前将完成区域组网所需16颗卫星的发射,“一箭双星”方式将使组网效率大大提高。

“一箭双星”这种发射方式对于提高北斗系统的组网效率,降低整个组网经费的作用非常大。这次发射是北斗系统第一次采用“一箭双星”方式进行组网发射,也是中国第一次对于高轨卫星实施“一箭双星”的组网发射。这两颗组网卫星的成功发射,将进一步提高北斗系统的区域覆盖性能,包括精度和稳定性。同时,还将进一步验证中国对2万公里高度轨道卫星实施“一箭双星”发射技术的可行性。

郭树人称,今年中国还将发射3颗北斗导航组网卫星,完成亚太区域组网,在这3颗卫星中,有2颗仍计划采用“一箭双星”发射。今后,中国将更多采用“一箭双星”发射方式来实施中圆轨道(MEO)卫星的星座组网。

“长三乙”火箭使用6项新技术

“长征三号甲”系列中的“长征三号乙”火箭是中国目前运载能力最大的运载火箭,也是发射高轨道卫星的主力火箭。中国运载火箭技术研究院“长征三号甲”系列运载火箭总设计师姜杰介绍说,为满足这次“一箭双星”发射任务需求,“长征三号乙”火箭在其标准型基础上有较大改进,使用了双星串联外支撑技术、双星发射轨道设计技术、双星轨道分离技术、中圆轨道发射技术等6项新技术。同时,火箭整体上还有26项适应性的状态变化,包括整流罩设计、火箭总体设计、双星分离系统设计、发射轨道设计等。

使用6项新技术并有26项状态变化的“长征三号乙”运载火箭,其研制过程经历方案设计、初样设计、试样设计3个阶段,整个研制过程中共进行26次大型地面试验,主要包括全箭的风洞试验、振动试验、模态试验、仿真试验,还有所有新研制部段的结构静力试验、噪声试验等。她说,“这次‘一箭双星’的发射涉及到的状态的变化包括新技术、新状态变化,都要通过这些试验来验证,这些地面试验是必须做的”。

姜杰表示,改进后的“长征三号乙”运载火箭主要执行“一箭双星”发射任务,其一枚火箭可以完成两颗卫星发射,既提高了发射效率,也提高了发射能力,对中国航天运载技术的发展也具有重要意义。

发射场多举措确保北斗双星顺利升空

中共西昌卫星发射中心党委书记孙保卫指出,这次用“长征三号乙”运载火箭发射两颗北斗导航卫星,是西昌卫星发射中心严格意义上第一次“一箭双星”任务,与原来曾经发射过一大一小顺便搭载小卫星的“一箭双星”有很大区别,此次两颗卫星的重量、性能完全一致,而且它们俩入轨后和火箭的分离时间有严格要求,对发射场的发射精度有很高要求。

为达到确保北斗双星顺利升空的发射精度要求,西昌卫星发射中心在方案制定、队伍演练和对航天产品测试等方面,采取一系列严格措施,包括发射时段的窗口选择、推进剂的剂量确定、对所有参研参试人员进行针对性训练、严格测试航天产品等,“就是要把发射场五大系统的各项工作做到位,不放过任何一个疑点,不带隐患上天”。

孙保卫表示,西昌卫星发射中心今年还有两次北斗导航卫星发射任务,要发射3颗北斗卫星。发射场系统将和航天产品研制部门一起制定方案、培训队伍,使所有设施设备的各项工作精确到位,以确保后续每次卫星发射任务圆满成功。(完)

中国用一箭双星方式成功发射2颗北斗导航卫星

中国“一箭双星”成功发射两颗北斗导航卫星。中新社记者 孙自法 摄

中国“一箭双星”成功发射两颗北斗导航卫星。中新社记者 孙自法 摄

中新网西昌4月30日电 (张利文 孙自法) 北京时间4月30日凌晨4时50分,中国在西昌卫星发射中心成功发射“一箭双星”,用“长征三号乙”运载火箭将中国第十二、第十三颗北斗导航系统组网卫星顺利送入太空预定转移轨道。

这是中国北斗卫星导航系统首次采用“一箭双星”方式发射导航卫星,也是中国首次采用“一箭双星”方式发射两颗地球中高轨道卫星。

中国北斗卫星导航系统自2011年12月27日正式宣布提供试运行服务以来,已转入系统建设和应用推广并举的新阶段,并逐步拓展到交通运输、气象、渔业、林业、电信、水利、测绘等应用领域,产生了显著的经济、社会效益。专家表示,此次北斗卫星导航系统第十二、第十三两颗组网卫星的成功发射,对改善和提高北斗卫星导航系统所覆盖区域的导航定位精度,具有重要意义。

2012年,中国还将陆续发射3颗北斗导航组网卫星,以进一步提升系统服务性能,扩大服务区域。按照北斗卫星导航系统“三步走”发展战略,2020年左右,中国将建成由30余颗卫星组成的北斗卫星导航系统,提供覆盖全球的高精度、高可靠的定位、导航和授时服务。

本次“一箭双星”发射的两颗北斗导航卫星及“长征三号乙”运载火箭,分别由中国航天科技集团公司所属中国空间技术研究院和中国运载火箭技术研究院研制。这是中国“长征”系列运载火箭第160次航天飞行。(完)

英国奥运安保拟在居民楼部署导弹引争议

英国媒体29日报道,为确保今年7月在伦敦举行的夏季奥林匹克运动会顺利举行,国防部正着手第二次世界大战以来最大规模的安保准备。邻近奥运会举办地的一些居民获悉,居民区内建筑可能安装高速导弹发射系统,用以防范空中恐怖威胁。

方案 选址正在进行

英国国防部一名发言人28日说,作为奥运安保举措之一,国防部正在选择适合安装导弹发射系统的地址,所部署的“地基防空系统属于一项空中安全计划的一部分”。这一计划还包括部署行动快捷的战斗机和直升机。

“根据军方建议,我们已经确定数个地点,”这名不愿公开姓名的发言人告诉法新社记者,“我们正与地方当局和相关地产业主协商,以便把任何临时部署计划的影响降到最低。”

英国广播公司29日报道,伦敦东部一处居民区的居民已收到传单,称导弹发射系统和大约10名士兵在奥运会期间可能会部署于这一小区。

根据传单内容,国防部已经选定小区内一座水塔,希望把导弹发射系统安装在塔顶,因为这个位置可以让人“拥有奥林匹克公园上方空域及周边地区的极好视野”,是“这一区域安装导弹发射系统的唯一合适地点”。

根据计划,军方将在5月2日至7日期间举行一次演习,测试军方这一部署在奥运会期间协助警方维持安全局面的能力。

疑虑 小区收到传单

如果英国国防部作出正式决定,这将是“二战”以来伦敦地区第一次部署导弹发射系统。一些居民获悉情况后对自己生活的地方将变成“导弹发射基地”感到震惊,记者布赖恩·惠兰现年28岁,住在国防部“中意”的居民区内,他难以理解当局不咨询居民意见就擅作主张。

“没有咨询,也没人来敲大家的门(告知),”惠兰说,“大家早上醒来,就收到一张传单,告知会把导弹装到他们家屋顶……这么做让人感觉中了‘奖’一样,事实上这种做法冒犯了居民。”

惠兰说,他和邻居聊过,其他人都对安装导弹发射系统的事感到不快。

“我认为(导弹发射系统)根本没有必要安装在这里,”惠兰说,“我不知道决定怎么做出,由谁做出……即使决定会被强制执行,他们也应该召开一次会议,消除人们的担忧。”

辩解 决定还未做出

或许意识到居民可能对部署行动的抵制,国防部极力解释导弹发射系统是应对恐怖威胁的“最后选择”。

根据国防部的说法,导弹将确保只在特定条件下发射,即“出现已证实的极端安全威胁,而且,政府最高层授权采取应对行动”。

有居民担心,在居民区部署导弹系统和士兵,反而会让居民区遭受恐怖袭击的危险加大。

国防部解释:“拥有一支全天24小时、每周7天不间断的部队,当地安全将得到加强,居民不会成为恐怖袭击目标。”国防部发言人强调,当局没有就是否部署导弹发射系统做出最终决定。

徐超(新华社供本报特稿)

新理念真空管运输机 环游地球一周仅需六个小时

真空仓概念图

据英国每日邮报报道,可以设想一下,早晨人们能够从英国伦敦进入一种特殊运输机,45分钟之后便能抵达美国纽约的办公室。如果这种公共运输工具在未来得以实现,这将并非是人们想像,而是真真切切的现实生活。

“真空管运输机(ETT)”是一种不通风、无摩擦的运输器,据设计师称,它比列车或者飞机更安全、成本更低,静音效果更佳。

横跨美国仅需45分钟

不通风的真空管运输机设置6个座位,重量为183公斤的旅客舱时速可抵达4000英里,比传统运输方法使用更少的能量。从而使乘客从纽约旅行至洛杉矶仅用45分钟,从纽约至中国仅用两个小时,或者环游世界一周仅用6个小时。

真空管运输机的设计师认为,该运输系统通过减少空气或者滚动阻力,每千瓦小时的运输能力是电动汽车的50多倍。他们想像这款新型运输机将以快速客运机运行,同时,对应地像汽车大小的运输舱在高速公路上形成运输网络。

设计师指出,真空管运输机系统的建造成本非常低,仅是高速公路系统成本的四分之一,高速铁道系统成本的十分之一。

尽管真空管运输机从设计上可实现令人难以置信的速度,而乘客仅处于最小重力加速度,目前这种超级运输机的物理原理尚未公布。

真空管运输机这一名称是由机械工程师达里尔-奥斯特(Daryl Oster)命名的,1997年他申请了这项技术专利权。此后奥斯特设法取得建造许可权,来帮助完成这种运输机系统的设计建造。

但是之后进行了几次公共基础设施项目投标,多数是在韩国进行,该运输机系统项目仍未被启动。(悠悠/编译)

相关阅读

北京公交车将全面布设Wi-Fi网络

本报讯(记者 马佳) 市民坐在公交车里就能无线上网。昨天,北京公交集团与中国移动北京公司签署合作意向协议,将合作建设“公交车无线上网服务系统”。这意味着在今后,乘客可使用带有Wi-Fi功能的移动终端(手机、笔记本、PAD等),接入中国移动Wi-Fi网络,便捷访问互联网。

该系统借助部署在公交车内的无线上网设备,突破性地实现了在移动性热点区域的Wi-Fi网络覆盖。乘客不但可以在公交车上实现无线上网,还可以通过Wi-Fi终端免费访问公交信息系统,查询公交线路、公交服务及公交沿线商家优惠等信息,这在全国也属首创。不过,北京移动并未公布具体时间表。

研究称气候变暖又添一害 人类易患呼吸系统疾病

近日,一项新发布的研究表明,如果地球变得越来越温暖,人类罹患呼吸系统等传染性疾病的危险性会加大。

不管是日益增高的气温本身,还是人类处于这种气温环境之中,都不一定使人更容易染上气喘、过敏症、传染病等疾病。其实真正的危险来自于城市地表温度的增加、干旱区域的高密度颗粒物分布,以及传染疾病向更高纬度地区的传播。随着气候变化导致的高温热浪、恶劣的空气污染天气以及其它一些极端天气事件的发生,呼吸系统疾病有可能大规模爆发。在这种情况下,易感人群需要得到更多支持与照顾。

这项研究发表在《美国胸腔学会学报》上。“美国胸腔学会”是一个由胸肺科医生、胸外科医生、呼吸科医生组成的专家组织,该研究旨在帮助其成员了解如何在气候变化情况下治疗病人,以及如何帮助社区预防此类疾病。

美国加利福尼亚州州立大学戴维斯分校医学院健康与环境中心主任肯特·平克顿(Kent Pinkerton)是该报告的作者之一,他说:“在这期学报里,我们关注的是气候变化如何影响世界范围内呼吸系统疾病的分布,以及高温压力和高温适应等问题,同时也关注极端高温现象如何对个体和群体发生影响。”

他表示:“由于我们的研究还关注空气污染及其对人类呼吸系统的影响,因此我们最为关切的是空气质量问题,包括野生大火产生的烟雾和颗粒物扩散等,我们知道,随着气候变暖,这类问题发生得越来越频繁。而环境沙漠化引发的沙尘暴也会导致空气传播微粒四处扩散。”

研究报告还强调了霉菌、细菌传染链以及传染疾病如何向高纬度地区传播的问题。研究表明,以往只在美洲中部看到的霉菌孢子,现在已经在加拿大的不列颠哥伦比亚省发现其踪迹,而以前只是在地中海地区发现的传染疾病现在已经扩散到了斯堪的纳维亚半岛。

不过最让人忧虑的还是极端天气事件发生期间爆发的传染性呼吸系统疾病,例如飓风或者洪水爆发,都可能使得疾病像野火一样在大片人群中四处传播。

肯特说:“我们最为担心的是婴儿、老人以及其他易感人群,他们将会最先感受到气候变化引发的健康问题。”

土卫二南极发现90处喷泉 生命存在得天独厚(图)

艺术示意图:美国宇航局卡西尼号土星探测器近距离考察土卫二喷泉系统

艺术示意图:美国宇航局卡西尼号土星探测器近距离考察土卫二喷泉系统 土卫二南极地区裂隙遍布,形成一个巨大的喷泉系统

土卫二南极地区裂隙遍布,形成一个巨大的喷泉系统北京时间4月1日消息,据美国宇航局网站报道,土卫二是一颗非常特别的卫星,在过去几年一系列的近距离飞越考察过程中,美国宇航局的卡西尼探测器确认在这颗星球的南极地区存在巨大的水汽“喷泉”,这可能暗示其地表下方存在一个巨大的地下海洋。这些喷流从错综复杂的冰壳裂隙中喷出,所有这一切都暗示这里可能是太阳系中一处独一无二的宜居地带。

美国宇航局卡西尼探测器成像科学系统首席科学家卡洛琳·波柯(Carolyn Porco)说:“在土卫二的南极地区有超过90处不同大小的喷泉,不断喷射出水汽,冰晶粒子和其它有机化合物。”她说:“卡西尼探测器已经几次穿越这一太空喷泉进行考察,我们发现其喷出的物质中除了水和有机物之外还有盐分。该盐分的浓度和地球上海洋中盐分的浓度水平相当。”

对土卫二南极地区的这些裂隙进行的热测量显示这里的温度高达-120华氏度(约合-84摄氏度)。卡洛琳说:“如果你将这些热量收集起来,你可以获得160亿瓦特的热能资源。”卡洛琳相信,这颗小小的卫星由于有了这个地下海洋,有机物质和能量源,它将有可能拥有和地球上类似环境中生存的相似的生命形式。

她说:“土卫二上的这种生态环境看起来和地球上地底深处的一些区域非常相似。在一些火山岩层下方存在丰富的热能和液态水。在这些地方已经发现有微生物在此繁衍生息,它们以氢气和二氧化碳为食,并产生甲烷气体。这些氢气是由液态水和炙热的岩石相互作用形成的,而之后生成的甲烷气体则再次被循环,重新生成氢气,侯成一个相对封闭的生态循环系统。这一系统的运作是完全没有阳光或其它任何依赖阳光的机制所参与的。”

但是让土卫二尤其显得与众不同的一点还在于,它的宜居环境相对而言非常容易抵达。卡洛琳说:“这里发生着喷发现象,因此我们可以进行取样。尽管这听上去非常疯狂,但是或许有可能在这些雪花上附着着微生物。这是我所知道进行宇宙生物学研究的最佳场所。我们甚至都不需要去地面上进行搜寻。我们只要飞过这个喷射羽并进行取样。或者我们可以在其地表着陆并四处进行探查。”

至于土卫二的热源,一般认为来自土星本身。研究人员表示土星的引力导致这颗卫星的形状在公转过程中每日都在发生轻微的变形。其内部产生的磨擦作用引发热能的产生,这就有点像是你如果不停弯折一根金属条它就会发热的道理一样。

卡洛琳说:“然而用潮汐变形的方式还不足以解释土卫二所表现出来的全部热能。有一种观点是认为我们今天所观测到的热量是过去储存在土卫二内部的热能,现在它正逐渐向外释放。”卡洛琳相信土卫二的轨道在过去曾经拥有更高的偏心率(即更加扁),而偏心率越大,潮汐作用的影响也就越明显,产生的热效应也就越发显著。如果是这种情况,那么在此之前这颗小小卫星的内部可能由于受热而发生了水冰的融化,而现在通过部分重新凝结的方式释放出了部分热量。

她说:“随着轨道偏心率的下降,土卫二内部原先积聚的热量和现代新产生的热量一同释放出来。然而由于热量释放的速度超过了热量产生的速度,总体而言土卫二正处于不断冷却的过程之中,它内部的液态水正重新凝结成冰。不过也有模型指出,土卫二的内部永远不会完全冻结,因此其轨道偏心率可能会重新增加,从而重新开始新一轮的循环。”

不过不管怎样,在卡洛琳的眼中,一切都非常简单,那就是采取行动,她说:“我们要回到土卫二进行调查。”(晨风)

最新"风力茎杆"发电机 宛如风中摇摆的高耸麦田

美国纽约Atelier DNA设计公司最新提出了一种“风力茎杆”

据国外媒体报道,传统风力涡轮叶片存在很大的噪音,有时蝙蝠和鸟类会意外撞击导致死亡,甚至还存在着一些风力涡轮机设置地点只有微风而已,无法实现风力发电。目前,美国纽约Atelier DNA设计公司最新提出了一种“风力茎杆”,当风流吹拂这些“茎杆”产生波浪状弯曲时就会发电。

设计师计划将这一风力设计应用于马斯达尔城,这是在阿拉伯酋长国首都阿布扎比市郊区建造的一个2.3平方英里,没有汽车的区域。据悉,Atelier DNA设计公司的“风力茎杆”获得了大地艺术发电机设计竞赛第二名,这项设计大赛旨在遵循国际条款规定为马斯达尔城设计最好的发电方式产生再生能源。

这项最新设计需要1203根“风力茎杆”,每根茎杆高60米,带有一个直径11-22米混凝土底基,风力茎杆最顶端直径仅5厘米。它采用碳纤维材料制成,使用树脂进行加固,茎杆状碳纤维底部直径大约是0.33米。每根茎杆都包含着电极和压电材料制成陶瓷盘的交替层,当受到压力时将产生电流。对于风力茎杆而言,当风力茎杆受到摇摆风流的压缩作用,进而形成电流。

Atelier DNA公司合伙人达里奥-努涅斯-阿梅尼(Darío Núñez-Ameni)解释称,这项设计理念是试着发现自然界中可产生能量的动力模式。

依据马斯达尔城的提议,风力茎杆农场将跨越28万平方英尺,基于粗略的评估,阿梅尼称,风力茎杆农场的电能输出量相当于覆盖在相同面积的传统风力发电系统。我们的风力发电系统非常有效,并不存在类似传统风力漩涡机机械系统的摩擦损耗。

每个风力茎杆的设置都会有些不同,会稍有倾斜从而使雨水进入两个混凝底基之间,有助于野生植物的生长。这样的风力茎杆装置可以安装在公园绿地,同时可以作为技术用途。每个风力茎杆包含着一个扭矩发电机,使用缓冲器可将获得的动能转换成为能量。

风力并不是恒定不变的,因此阿梅尼称在风力茎杆下方的两个较大隔舱可以像电池一样存储能量,这项技术基于现有水力发电抽水蓄能系统。水在顶端隔舱将流经穿过涡轮至较低的隔舱,释放存储的能量直至风流再次启动。

每个风力茎杆顶端都有一个LED灯,当风流吹拂时就会发亮,当处于强风流状态下将变得更加明亮。Atelier DNA公司预计风力茎杆将表现得更加自然,在空中风流吹拂下振动。

阿梅尼说:“风力茎杆是完全静音的,模拟图像显示它颇似一片麦田(微博)或者是沼泽中的芦苇。我们希望人们的生活地点更接近风力茎杆发电场,它会让人们产生漫步于田间,尤其是在夜晚,与风力茎杆相伴着享受着属于自己的星空美景。”(悠悠/编译)

相关阅读