文化

蒙娜丽莎神秘微笑新解 原型竟是达芬奇情人(图)

意大利艺术史学家认为蒙娜丽莎的原型是吉安-贾科莫-卡坡蒂(右)

科学网讯 北京时间2月4日消息,一直以来,达芬奇的传世名画《蒙娜丽莎》都是世人关注的焦点,除了其超高的艺术价值外,更因为这幅画背后诸多令人费解的秘密。日前,便有专家指出微笑的蒙娜丽莎原型,并非是传统认为的佛罗伦萨丝绸商人妻子,而是一位男模,并且还是达芬奇的情人。

艺术家达芬奇绝对是制造了足够多的谜,留得后世多多少少阴谋论者从他的画作中寻找所谓深藏的秘密。据《每日邮报》报道,日前,一位专家宣称自己揭开了世界名画《蒙娜丽莎的微笑》之后的秘密——画中人的原型,不但是个男模,还是达芬奇的情人。

按照传统的观点认为,蒙娜丽莎的真实身份,早前都是说是佛罗伦萨某位丝绸商人的妻子,但却始终留有各种疑点。而这一传统看法现在面临着最新的挑战,意大利文化遗产国家委员会主席凡塞蒂(Silvano Vincetti)宣布了他惊世骇俗的大发现。

凡塞蒂表示,世界名画《蒙娜丽莎》的原型是一位年轻男子,名叫吉安-贾科莫-卡坡蒂(Gian Giacomo Caprotti),又名萨莱(Salai)。萨莱和达芬奇共事25年,据称为达芬奇不少文艺复兴画作带来了灵感的来源。凡塞蒂还补充说,达芬奇与这位长相清秀的男学徒之间,有着暧昧的关系。

达芬奇的秘密还有多少?

这位专家还列举了一系列达芬奇的作品,指出这些画作中的人物鼻子和嘴巴都与蒙娜丽莎有相似之处。凡塞蒂“不是一个人在战斗”,他的身后有法医学证据。他说:“通过超近距离检测一份原作高清电子档,发现画作上留有字母L表示莱昂纳多-达-芬奇,以及S表示萨莱”。

可以想象,这个所谓发现,会让远在法国罗浮宫的法国艺术历史学家多么的情何以堪。此前罗浮宫的专家说他们04年和09年两度检查原画:“注解、字母、数字神马的都没有发现”。“随着时间的推移,木质画作上的油彩很大程度上受到了损伤,浮现出一系列图案形状,引得外人过于深入地去诠释画作背后的深意。”

不过,据科学网(kexue.com)了解,意大利的凡塞蒂其实从未亲眼目睹这幅世界名画的真身,不过他认为巴黎的专家“肉眼凡胎两眼一抹黑”,并建议说由自己带领团队远赴罗浮宫去检测原画中隐藏的讯息。他的邀约尚未被接受,蒙娜丽莎就继续保持她或者他神秘的微笑吧。

(科学网-kexue.com 亚高)

声明:科学网(kexue.com)独家稿件,版权所有,转载请注明出处。

更多精彩延展阅读>>

心理专家揭秘蒙娜丽莎之谜 称迷人微笑源自眼神

蒙娜丽莎眼睛发现数字 达芬奇密码恐或揭开(图)

"蒙娜丽莎"原型遗骸曝下落 曾被当垃圾丢弃(图)

蒙娜丽莎微笑之谜破解 达芬奇指涂40层油彩(图)

X射线破解<蒙娜丽莎>秘密 达芬奇特殊画法揭晓

《蒙娜丽莎》微笑暗藏玄机 跟随视线落点而显现

意欲挖达芬奇遗骨复原面容 以确认蒙娜丽莎原型

专家称蒙娜丽莎患有高胆固醇 眼部表皮透露秘密

蒙娜丽莎真实身份:生于衰落贵族家庭嫁给富商

美女脸蛋亦有评判法则 蒙娜丽莎属无敌丑女(图)

日本发明时尚LED牙齿 微笑发光受全球热捧(图)

新潮“发光”牙齿

1月26日消息,日本发明了一种可发光的LED牙齿,可以像护齿一样佩戴在牙齿上。当佩戴者微笑时LED牙齿便会发光,且还能变色,甚至闪烁。

这种发光牙齿甚至可以通过无线掌上电脑操控,颜色可以从艳绿色变到恐怖的红色。

目前, LED牙齿在日本颇为流行,需求爆涨。

心理专家揭秘蒙娜丽莎之谜 称迷人微笑源自眼神

达芬奇的蒙娜丽莎

1月26日消息,美国社会心理学家进行一系列研究和实验后发现,微笑不仅是脸部肌肉动作,更是内在情绪的表露和两个心灵亲密融合的最直观表现。

充满谜题

现在法国布莱斯帕斯卡尔大学任教的美国社会心理学家葆拉·尼登塔尔多年从事面部表情研究,发现微笑这个常见面部表情的科学解释少得可怜。

微笑的表现形式就是脸颊上颧肌主要肌肉群收缩,牵动嘴角。“微笑不是浮于表面的东西,”美国《纽约时报》24日援引尼登塔尔的话报道,“与笑脸猫不同,它附着于一个身体。”

微笑有多种形式,有时嘴角咧开,露出牙齿;有时双唇抿住;有时眼睛眯起;有时下巴略抬。尼登塔尔说,这只是给微笑分类的第一步,不能解释微笑之谜。

一些研究人员希望更进一步,了解产生微笑的心理状况。他们发现,微笑往往源于快乐,人感觉越快乐,颧肌主要肌肉群收缩越强烈。不过,这并非铁律,有时当人感觉悲伤或厌恶时,相同肌肉群也会收缩。

除愉悦外,人有时因尴尬而微笑,这时多半耷拉着下巴;因问候而微笑,这时往往眉毛上扬;为彰显实力而微笑,这时通常抬起下巴以示蔑视对方。

亦重解读

尼登塔尔带领同事查阅大量相关研究,从大脑扫描一直到文化观察,希望建立一个有关微笑的科学模型,弄清微笑的起源以及人如何感知微笑。

她说,作出面部表情是微笑的一部分,他人如何解读这一表情同样具有重要意义。大脑通过三种途径区分微笑和其他表情,第一,对比一个人的脸部与标准微笑,判断对方是否微笑;第二,通过对方所处环境判断面部表情;第三也是最重要的一点,通过模仿识别微笑。

尼登塔尔和同事在最新一期《行为与大脑科学》杂志发表论文说,一些研究结果显示,模仿激活的大脑区域大部分与微笑时大脑活跃区域相同。研究人员据此希望用模仿来区分真情抑或假意微笑。

研究人员向一组学生展示微笑人群图片,其中一些人真心微笑,一些人则是皮笑肉不笑。学生们轻松辨认两者区别。

随后,研究人员要求学生在嘴唇间放置一支铅笔,这一动作牵涉到的肌肉与微笑相关。学生们无法模仿看到的脸庞,区分真假微笑时困难得多。

眼神交流

研究人员还发现,眼神交流对微笑具有重要意义。尼登塔尔和同事让学生们观察一系列人像画作,一些作品人物将目光投向远方,一些与学生四目相对。研究人员要求学生评估画作的感染力,之后用木条遮住画作中人物双眼,让学生再次评估。

结果,学生们认为人物眼睛未被遮住时作品感染力更强。虽然画作中每个人物都在微笑,但与学生四目相对的人像作品感染力明显更胜一筹。

尼登塔尔说,她和一些心理学家如今才得以初窥微笑的奥秘,而艺术家们早在几个世纪前就已知晓。也许有一天能够解释蒙娜丽莎的微笑为何如此迷人,“我要说,它如此成功是因为你可以与她进行眼神交流”。

埃及出土12尊2300多年前狮身人面像(图)

新浪环球地理讯 北京时间11月18日消息,据美国国家地理网站报道,埃及最高文物委员会11月16日宣布,考古人员在埃及南部卢克索市进行考古发掘时发现了12尊2300多年前的狮身人面像,它们或许是传奇的埃及古道“狮身人面像大道”(Avenue of the Sphinxes)的收尾工程。

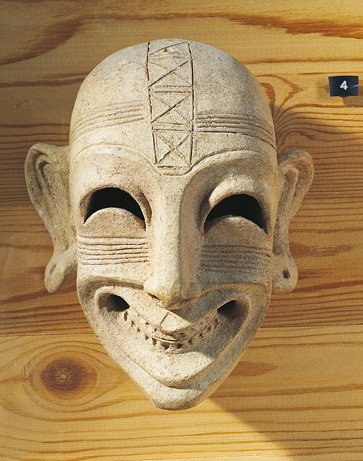

1.微笑的狮身人面像

微笑的狮身人面像(图片提供:SCA)

微笑的狮身人面像(图片提供:SCA)在这张公布于11月15日的照片中,一尊新发掘的狮身人面像看上去在微笑。这12尊狮身人面像全部发现于埃及卢克索市以前的一个居民区,为了考古研究和发展旅游业,这个居民区已被夷为平地。神圣的狮身人面像大道其实是连接底比斯城(卢克索市的前称)尼罗河东岸众多神庙的运河系统。

狮身人面像大道在史书上已有记载,但之前从未得到证实。新发现的路段历史可追溯到古埃及第30王朝最后一位法老尼克塔尼布一世统治时期(公元前380年至公元前362年),他的名字就雕刻在其中几尊狮身人面像的基座上。埃及最高文物委员会卢克索考古发掘部门主管曼索尔·博莱克(Mansour Boraik)说:“底比斯是古埃及东部地区的圣地,古埃及人建造这条神圣的道路是为了方便人们朝拜神庙。”

2.工人安放狮身人面像

工人安放狮身人面像(图片提供:SCA)

工人安放狮身人面像(图片提供:SCA)在这张公布于11月15日的照片中,工人们将一尊新发掘的狮身人面像安放在基座上。迄今已知最早对狮身人面像大道运河之旅的描述是由古埃及女王哈特谢普苏特留下的。据说,在大约3500年前,哈特谢普苏特女王参加了神舟表演,这也是庆祝尼罗河汛期到来的一年一度的“奥佩特节”(Opet)的一部分。当时,狮身人面像大道相对修饰不多,后来的埃及统治者安放了大量狮身人面像(据认为超过一千尊),这条大道由此得名。

考古人员已经在这条1.7英里(约合2.7公里)长的大道两侧发现了近900尊狮身人面像。据常驻卢克索的美国芝加哥大学东方研究所埃及古物学家雷·约翰逊介绍,一开始,尼罗河水恰好从狮身人面像大道连接的神庙两侧流过,随着时间的推移,河道向西扩展了大约0.5英里(约合0.8公里)。约翰逊没有参与最新的考古发掘工作。

3.新发掘的埃及古道

新发掘的埃及古道(图片提供:SCA)

新发掘的埃及古道(图片提供:SCA)12尊狮身人面像(其中许多现已无头)排列在狮身人面像大道新发掘的尼克塔尼布路段的一端。迄今为止,在总长0.4英里(约合600米)的尼克塔尼布路段,只有约66英尺(约合20米)被发掘,这也是埃及政府将历史上有名的底比斯古城转变为现代旅游胜地的努力。

之前发掘完毕的狮身人面像大道路段将底比斯城东两座主要神庙——卡纳克神庙和卢克索神庙——连在一起。考古人员希望,一旦这条古道全部被发掘,新发现的路段(似乎通向附近的姆特女神庙)会给这个古代的运河系统增加第三座神庙。

负责此次发掘工作的曼索尔·博莱克说:“如果我们发现了通向姆特女神庙的码头或海港,依我看,这意味着我们接近于获得一项改变卢克索城东面貌的伟大发现。”这将预示着,古代底比斯城神舟节经过的地方比以前想象的多,行进的路线比以前想象的复杂。(秋凌)

意大利科学家破解腓尼基人“死亡微笑”之谜

大约2800年前,在地中海的撒丁岛上,有些腓尼基人死去时脸上露出神秘而可怕的微笑。研究人员曾怀疑古腓尼基人利用有毒气体让人产生这种奇怪的表情。意大利科学家日前表示,他们终于揭开了腓尼基人“死亡微笑”的谜底——并不是利用有毒气体,而是一种植物成分的药剂。他们还认为,也许有朝一日,这种植物可以具有像肉毒杆菌素一样的美容效用,让人脸上的皱纹减少。

公元前8世纪,古希腊诗人荷马在其著作中创造出“冷笑”(sardonic grin)一词,其中“sardonic”源于“撒丁岛”(Sardinia),指撒丁岛上通过一种药剂让死者脸上产生笑容的杀人仪式。最新研究称,失去自理能力需要人照顾的老年人和犯人被迫喝下这种神秘药物,之后陷入一种幻觉,或从悬崖上跳下摔死,或被活活打死。

数千年来,这种神秘药物究竟为何物一直是个谜,意大利皮埃蒙特东方大学有机化学家吉奥瓦尼·阿彭迪诺(Giovanni Appendino)和同事们日前表示,他们已经揭开了这个谜底——“死亡微笑毒药”的主要成份存在于一种名叫“藏红花色水芹”(hemlock water-dropwort)的植物中。这种开白花的植物长着芹菜一样的根茎,主要分布在撒丁岛的池塘和河流旁。

大约十年前,撒丁岛一位牧羊人自杀身亡,死后脸上留着可怕的微笑。而据调查,他死前吃了藏红花色水芹。这一事件给卡利亚里大学植物学家莫罗·巴莱罗(Mauro Ballero)带来很大启示,于是,他对近几十年来撒丁岛上每一个与水芹类植物有关的死亡事件展开了细致调查。

在最新研究中,巴莱罗和同事详细描述了藏红花色水芹毒素的分子结构,确定它对人体产生何种影响。领导实施这项研究的阿彭迪诺说:“藏红花色水芹中含有较高的毒素,会引起类似于古人描述的死亡微笑的症状,比如面瘫。”

他说:“我们知道,藏红花色水芹含有神经毒素,极有可能是那种令古代腓尼基人‘微笑死亡’的植物。”阿彭迪诺称,撒丁岛毛茛也曾是候选毒物之一,但据史料记载,这种植物并不能生长于潮湿的地方,另外在毒性方面也与史料描述不符,“除此之外,撒丁岛是整个地中海生长藏红花色水芹的唯一地方。”

藏红花色水芹是致命的铁杉家族成员之一,这种植物尤为危险,因为它散发着芳香的气味,根部还有一丝甜味。阿彭迪诺说:“通常情况下,有毒植物略带苦味,或一见到让人避之唯恐不及。藏红花色水芹是我听说的第二种对我们的感官颇具吸引力的有毒植物。人们可能在毫无戒备之下将其吃掉。”他估计,藏红花色水芹或许能证明具有美容功效:“它可以令面部肌肉放松,所以能消除脸上的皱纹。”

爱上不爱你的他

2.只要你能记住我,哪怕用恨的方式也好. 而当我试着恨你,却想起你的笑容。

3.当爱不能完美,我宁愿选择无悔,不管来生多么美丽,我不愿失去今生对你的记忆,我不求天长地久的美景,我只要生生世世的轮回里有你!

4.你说我们在一起也会分开的,那是因为你不知道我有多在乎你;你说我们会分开,是因为你从未爱过我。

5.原来,寂寞时是自己的手指数脚指;原来,思念时是连呼吸也会心痛;原来,一个人就是一辈子

6.哭,并不代表我屈服;退一步,并不象征我认输; 放手,并不表示我放弃;微笑,并不意味我快乐!

7. 在爱情没开始以前,你永远想象不出会那样地爱一个人; 在爱情没结束以前,你永远想象不出那样的爱也会消失;在爱情被忘却以前,你永远想象不出那样刻骨铭心的爱也会只留淡淡痕迹; 在爱情重新开始以前,你永远想象不出还能再一次找到那样的爱情

8.你看得见我打在屏幕上的字,却看不到我掉在键盘上的泪……

9.痛过,才知道如何保护自己; 哭过,才知道心痛是什么感觉, 傻过,才知道适时的坚持与放弃, 爱过,才知道自己其实很脆弱。

10.有些事,我们明知道是错的,也要去坚持,因为不甘心;有些人,我们明知道是爱的,也要去放弃,因为没结局;有时候,我们明知道没路了,却还在前行,因为习惯了

11.你不知道我在想你,是因为你不爱我,我明明知道你不想我,却还爱你,是因为我太傻。也许有时候,逃避不是因为害怕去面对什么,而是在等待什么。

12.天空没有翅膀的痕迹,但鸟儿已经飞过;心里没有被刀子割过,但疼痛却那么清晰。这些胸口里最柔软的地方,被爱人伤害过的伤口,远比那些肢体所受的伤害来得犀利,而且只有时间,才能够治愈。

13.很多人,因为寂寞而错爱了一人,但更多的人,因为错爱一人,而寂寞一生。我们可以彼此相爱,却注定了无法相守。不是我不够爱你,只是我不敢肯定,这爱,是不是最正确的。人最大的困难是认识自己,最容易的也是认识自己。很多时候,我们认不清自己,只因为我们把自己放在了一个错误的位置,给了自己一个错觉。所以,不怕前路坎坷,只怕从一开始就走错了方向。

14.我放弃你的时候也放弃了自己,没有你我的心也死了。并非别无选择,只是不想一错再错。

15.有些事不管经过多久都不会淡化,虽然总是用冷漠去对待,可是他却是我心中永远痛,一旦稍稍触及便痛不欲生。

《蒙娜丽莎》的微笑为什么朦胧?

达·芬奇的著名画作《蒙娜丽莎》几百年来一直深深吸引着世界各国的艺术爱好者,画中女子难以捉摸的神秘微笑更是向来为人们所津津乐道。许多研究者都希望知道达·芬奇在创作时究竟使用了怎样的独特技法,令这幅画呈现出一种若隐若现的朦胧梦幻之美。最近,几位法国科学家运用X射线光谱分析的方法,成功破解了这一谜团。

法国博物馆研究修复中心实验室的研究人员使用了一种便携式X射线荧光光谱测定仪,对卢浮宫博物馆收藏的《蒙娜丽莎》、《岩间圣母》、《圣母领报》等7幅达·芬奇的绘画作品进行了扫描。通过对画作颜料涂层的逐层定量分析,他们精准地确定了每层颜料的化学成分,从而再现了达·芬奇当年在绘画创作中使用的“晕涂法”技巧。之所以使用X射线光谱分析,是因为这种方法具有无需提取颜料样本的优点,不会对画作本身造成任何破坏。

研究人员发现,达·芬奇在创作上述作品时融合了30层超薄油彩,每层厚度仅为1至2微米,是人类头发粗细的六十分之一,所有涂层厚度加起来也不超过40微米。通过使用各种细腻的颜料和添加剂对画作进行层层渲染,画家实现了色调明暗层次的自然过渡,使油画中生硬的轮廓变得更加柔和。《蒙娜丽莎》正是通过色调的微妙渐变,才营造出女主人公嘴角模糊不清的阴影效果,也因此成就了其高深莫测的神秘微笑。研究团队负责人菲利普·瓦尔特表示,能自如地使用如此纤薄的油彩,证明达·芬奇的绘画功力极其深厚。

X光分析结果还证实了达·芬奇经常尝试新技法和试验各种混合材料的一些创作习惯。研究人员发现,达·芬奇喜欢采用不同手法为人物面部制造阴影。例如,他在创作《蒙娜丽莎》时使用了二氧化锰,而在其他一些作品中使用的则是铜,这些材料的使用极大地增强了人物的立体感。瓦尔特称,确定达·芬奇所使用绘画材料的成分对了解“晕涂法”非常重要,同时也“展现了达·芬奇一直秉持的实验和创新精神”。

令人惊叹的是,即使运用了X光,研究人员还是没能找出《蒙娜丽莎》上的笔触痕迹。他们猜测达·芬奇可能是用手指抹匀色彩之间的轮廓,从而让阴影和线条以难以觉察的方式连在一起。只可惜这终归是一种假设,尽管达·芬奇在许多作品和发明上都有详细的注释,但却从来没有真正解释过他如何取得“晕涂法”效果的原因。

随着科学技术的进步,使用电脑和X光等现代高科技手段分析艺术品的方法越来越流行,神秘的《蒙娜丽莎》也频频被当作试验样本。美国电子与计算机工程学教授托马斯·黄曾利用面部识别软件分析《蒙娜丽莎》,以确定主人公的性别。2006年,加拿大国家科学研究委员会的科学家们运用X光分析仪,在对《蒙娜丽莎》的每一层颜料进行深入研究后,得出结论称画中人穿的是一件精致的孕妇装,衣服外面还有一层透明的薄纱,头发则结成一个圆髻。由于这些细节在原作中都被遮盖了起来,因此肉眼无法发现。

瓦尔特还宣布,他领导的研究团队下一步计划将这种高科技手段运用到更多名画的研究上。在艺术大师们留下的那些耳熟能详的传世名作中,肯定还有更多的秘密等待人们去发现。

晕涂法

据说达·芬奇本人亲自创造了这一名词,用于描述他所称之的“没有线条和边界,就像烟雾一般”的绘画技巧。简单地说,“晕涂法”就是使用涂层叠加的方式创作,作品中的人物和景色往往看似笼罩着一层轻烟,呈现出一种柔和、朦胧的美感。除了达·芬奇之外,这种技法还被文艺复兴时期的许多画家所广泛采用。从达·芬奇的许多画作中都能够看出“晕涂法”的鲜明印记,《蒙娜丽莎》就是其中的典型代表。