社区新闻

十一世班禅:信教者应爱国守法爱教守戒

班禅额尔德尼·确吉杰布在接受采访(3月7日摄)。 新华社发(高阳 摄)

班禅额尔德尼·确吉杰布在接受采访(3月7日摄)。 新华社发(高阳 摄)

以自身才华为国家献计献策

——专访全国政协委员、中国佛教协会副会长班禅额尔德尼·确吉杰布

新华网北京3月8日电(记者崔静 熊争艳) 2011年全国两会,中国佛教协会副会长班禅额尔德尼·确吉杰布第二次以政协委员身份参加全国政协会议。

怎样看待政协委员肩负的责任?对今年的政府工作报告提出加大支持西藏等民族地区发展有何看法?如何评价西藏和平解放60年来发生的变化?……围绕这些话题,这位“最年轻的政协委员”在两会期间接受新华社记者独家专访。

以自身才华为国家献计献策是政协委员的神圣职责

记者:如何看待政协委员的身份与责任?

班禅:这是我第二次参加全国政协会议。去年我还是新委员,虽然今年也不能说是老委员,但是这一年来,两次参加政协会议,感受到了党和国家、全国人民对广大政协委员寄予的厚望。

作为一名政协委员,该怎样与大家共商国是,为国家繁荣、人民幸福、社会和谐稳定建言献策?过去,我只能从电视、报纸等媒体中有所了解,虽然身边也有一些代表和委员,但毕竟也只是听说。这一年来,通过亲身体会,我更深刻地了解到作为政协委员的神圣职责,就是通过自己的能力、才华,为国家献计献策,建功立业。

我属于宗教界别,这个界别里有信奉伊斯兰教、道教、天主教、基督教、佛教等多种宗教的委员,大家来自不同的地方,有着不同的信仰,讲着不同的方言,但是大家讲话的目的是一样的,都是为了国家和人民。在这里,我感受到了“心往一处想,劲儿往一处使”的内涵。

在小组讨论上,我对各方面的问题都很感兴趣。为了共同的目标,大家在一起探讨。我相信通过各方面的努力,我们的国家会建设得更加美好。

记者:两会期间如何安排学习和生活?

班禅:两会期间,我依然要学经、诵经,这是每天的必修功课。在不影响参加会议的前提下,我会合理安排学习时间,有几位经师从各方面辅导我。

慈悲为怀、普度众生就是要让宗教在经济社会发展中发挥积极作用

记者:对今年政府工作报告提出国家将加大对西藏等民族地区发展的支持力度有何看法?

班禅:温总理的报告很全面,其中和我们关系最直接的就是,总理提出发挥宗教界人士和信教群众在促进经济发展、社会和谐中的积极作用。这些讲话的内容,中央领导也多次在不同场合指出过。这是多年来党和国家对宗教界寄予的厚望,也是对藏传佛教界寄予的厚望。

佛教的教义宣扬的就是慈悲为怀,普度众生。怎样能够真正地把慈悲为怀、普度众生付诸实践?就是要让宗教在我国的经济社会发展中发挥积极作用。在这方面,我们需要进一步探索。

我感觉到藏传佛教进入了历史上最好的时期,也到了最关键的时期。让历经千百年沧桑的藏传佛教在21世纪发挥作用,促进国家繁荣、人民幸福、社会和谐稳定,是将藏传佛教传承下去并得到弘扬的唯一途径。如果藏传佛教对社会没有起到积极作用,就不可能弘扬下去,任何文化都是这样。现在,各种先进的文明迅猛发展,藏传佛教怎样在新的时代为人民服务、为国家服务,这是一个需要努力研究的方向。

国家提出未来五年加大对西藏发展的支持力度,在这方面我充满信心。为了解百姓的心声,在过去的一年里,我到西藏的日喀则、拉萨、山南和青海玉树等地走访,了解百姓的生活状况和想法。当然,作为一名政协委员,光有这些还不够,我还要继续学习和领会中央精神,了解老百姓的心愿,把政协委员的职责付诸实践。

记者:目前藏传佛教在西藏的传承状况如何?

班禅:藏传佛教的传承,一方面靠我们长期以来保持的宗教传统;另一方面,我们也要适应今天的社会,在宗教教义教规的阐释上与时俱进。

西藏和平解放让西藏人民真正做了主人

记者:如何评价西藏和平解放60年来发生的变化?

班禅:1951年人民解放军顺利进藏宣告西藏和平解放,给西藏带来了历史性转变。60年来,西藏各族人民生活发生了翻天覆地的变化。

国家对西藏百姓的生活非常关心,特别是在中央第五次西藏工作座谈会后,对西藏出台了一系列新的优惠政策。西藏的老百姓不仅信仰自由,而且生活越来越富裕。你到西藏去看一看就会发现,安居工程让老百姓的住房条件有了很大改善。旧社会住在马棚里的农牧民,如今住进了楼房;以前祖祖辈辈没有固定住所的游牧民,现在有了固定住所。无论是想要做生意、学知识,还是想到寺庙出家,只要自己愿意、自己努力,就可以去做。这些在旧社会是不可能实现的。是西藏和平解放,让西藏人民真正做了西藏的主人。

信教者首先应爱国守法、爱教守戒

记者:作为藏传佛教代表人士,如何看待依法管理宗教事务?

班禅:代表人士的称谓可不是轻易就能得到的,需要在护国利民方面作出卓越贡献。像我的前世大师十世班禅,他就是藏传佛教界的杰出代表人士。我也会向这个方向继续努力。

宗教事务属于社会公共事务,如文物保护、大型宗教节庆活动、宗教活动场所维修等,需要文化、民族、宗教、旅游、环保等部门协助,因此需要法律法规予以规范。既然宗教活动属于社会活动,而我们就生活在法治社会中,为了使宗教事务平稳、和谐发展,只有依法管理,这对于推动宗教长期健康发展可以发挥非常重要的作用。

自由是相对而言的。佛教、道教的一些戒律在很多人眼里是不自由的,但是我们信教者认为这是合理的、可行的。法律的要求是道德的底线。无论我们信奉哪种宗教,首先应该做到爱国守法、爱教守戒。在法律的基础上,在道德上自律、慈悲、友爱、利他。

西藏自治区主席:雅鲁藏布江开发没有移民问题

新华网北京3月7日电(记者张辛欣、颜园园)全国人大代表、西藏自治区主席白玛赤林7日在参加十一届全国人大四次会议西藏团开放日活动时表示,对雅鲁藏布江的开发不存在移民问题。西藏将在确保环境优美的前提下,推进资源生态的可持续发展,实现从保持稳定到走向长治久安。

“雅鲁藏布江是西藏人民的母亲河。几乎所有西藏的歌曲里都唱到她。近年来,雅鲁藏布江中游在修建一个51万千瓦的电站,除此之外,没有搞其它建设。由于这个电站在高山峡谷里,没有一户因此搬迁。”白玛赤林说。

他说,近年来,西藏从保护环境到全面保护和建设生态环境。西藏人民的环保意识逐步提升。

随着青藏铁路建成通车,西藏的发展也迎来了新的阶段。由于拥有珠穆朗玛峰、布达拉宫等诸多名胜风景,西藏的旅游资源开发备受关注。

“在开发旅游的同时要更加注重对生态的保护。”白玛赤林说,“我们在火车上都会放有小册子,提醒游客注意身体,注重保护西藏的生态环境。”

白玛赤林表示,“十二五”期间,西藏将旅游与文化、生态相结合,突出“高山、雪域、阳光、藏文化”主题,优化旅游空间布局,打造世界旅游目的地。力争到“十二五”末期旅游接待人数和总收入等指标较“十一五”末期翻一番。

胡锦涛参加西藏代表团审议

新华网北京3月6日电 中共中央总书记、国家主席、中央军委主席胡锦涛6日下午参加了西藏代表团审议。

代表们通过一组组数据、一个个事实生动描绘了“十一五”时期雪域高原的新变化 ,并畅谈了“十二五”时期西藏建设的新打算。白丹措姆代表讲述了这些年“富民兴边”行动给门巴族群众生活带来的欣欣向荣景象。晓红代表细数了珞巴族乡村在经济社会发展方面实现的巨大跨越。格桑卓嘎代表用党的富民惠民政策、群众生活、村民团结和谐、干部作风4个“越来越好”来概括对身边变化的感受。

向巴平措代表展望了“十二五”时期西藏发展的美好前景。白玛赤林代表围绕牢牢把握西藏工作主题、确保“十二五”开好局起好步发表意见并提出建议。胡锦涛听得十分认真,不时详细询问有关情况。

在听取代表们发言后,胡锦涛作了发言。5日是藏历新年,胡锦涛首先向西藏代表团全体代表、向广大藏族同胞致以节日的祝福,祝大家吉祥如意、扎西德勒。他说,听了各位代表的发言,我为西藏发展取得的每一个新成就、发生的每一个新变化感到由衷的高兴。

胡锦涛强调,西藏要坚持中央关于西藏工作的指导思想,走有中国特色、西藏特点的发展路子,切实做好改革发展稳定各项工作,推进西藏跨越式发展和长治久安,在全面建设小康社会进程中迈出更大步伐。要扎扎实实推进跨越式发展,着力培育特色优势产业、发展现代特色农牧业、加强基础设施建设、保护生态环境,夯实建设社会主义新西藏的物质基础;要扎扎实实保障和改善民生,把更多财力投放到公共服务领域、落实到重大公益性项目,把政策资金更多向广大农牧区和边远地区倾斜,让各族群众共享改革发展成果;要扎扎实实维护社会和谐稳定。

胡锦涛殷切希望在西藏工作的各族干部牢记全心全意为人民服务的根本宗旨,以造福各族群众为己任,不断创造出无愧于党、无愧于祖国、无愧于人民的业绩。

未来三天南方多阴雨天气 北方大部气温将回升

中新网2月20日电 据中国气象局网站消息,20~22日,长江以南大部地区多阴雨天气,云南西北部和广西北部局地有中到大雨;北方大部为晴或多云天气,气温回升,新疆北部和南疆西部山区、内蒙古中东部、黑龙江、西藏大部等地有小到中雪,其中,新疆阿勒泰地区、内蒙古北部、西藏西南部、东南部的局地有大雪。

具体预报如下:

20日08时至21日08时,新疆西北部以及沿天山一线、青海东南部、甘肃东南部、西藏西部和东南部、云南西北部和东部、四川东部、重庆南部、贵州大部、湖南西部、广西西部、广东南部、海南、福建东部、台湾等地有小到中雨(雪)或雨夹雪,其中,新疆阿勒泰地区和西藏西南部的局地有中到大雪。新疆北部有4~5级偏北风、内蒙古中部有4~5级西南风。台湾海峡、南海西南部将有6~7级、阵风8级的东北风。

21日08时至22日08时,新疆西北部以及沿天山一线、内蒙古北部、青海东南部、甘肃南部、陕西南部、西藏西南部和中东部、西南地区北部和东部大部、湖南西南部、广西、海南等地有小雨(雪)或雨夹雪,其中西藏东南部局地有中到大雪。内蒙古、西北地区东北部、东北地区有4~5级西南或偏南风。东海大部、台湾海峡及以东洋面、巴士海峡、南海大部将有5~6级东北风。

22日08时至23日08时,新疆西北部、内蒙古中东部、黑龙江、吉林西北部、西藏西部和东南部、西南地区大部、江汉大部、安徽西南部、江南大部、华南西部等地有小到中雨(雪)或雨夹雪,其中,内蒙古北部局地有大雪,云南西北部、广西北部局地有中到大雨。新疆北部、内蒙古中东部、东北地区有4~5级西南风东海南部、台湾海峡及以东洋面、巴士海峡、南海大部将有5~6级东北风。

寻访失落的茶马古道(组图)(2)

正如中央皇权控制着四川的茶叶买卖,在神权统治的西藏,喇嘛们也会影响贸易。茶马古道连接着藏地的各大重要寺庙。数百年来,藏地和汉地各自的势力角逐改变了茶马古道的路线。主干路线有三条:一条始自云南南部的普洱茶之乡,一条来自北方,还有一条从东边切入西藏腹地。作为中线的后者路径最短,大部分茶叶都经它运输。

如今,古道的北线变成了柏油铺就的317国道。在拉萨附近,它跟世界海拔最高的铁路——青藏铁路并行。南线变成了318国道,也是柏油路。这两条公路是今日的贸易干线,大卡车川流不息,装载着各色货物——从茶到课桌,从太阳能电池板到塑料盘子,从电脑到手机,凡你想得到的东西都有。几乎所有货物都是单向流动的——向西,进藏,满足那里飞速膨胀的人口的物质需求。

古道中线的西段从未被修成公路。这段路蜿蜒穿过藏地僻远的念青唐古拉山,那里条件极其恶劣,所以几十年前就被废弃了,整个地区不向游客开放。

我已经看过了汉地残存的古道,要想在西藏达到同样目的,必须想办法进入这些封闭的深山。我打电话给妻子苏?伊巴拉,她是个经验丰富的登山家,我要她8月份跟我在拉萨碰头。

我们的行程是从位于茶马古道西端的哲蚌寺开始的——要是骑马的话,这儿离拉萨不到一天的路程。哲蚌寺建于1416年,有一间巨大的煮茶房,七口直径两三米的铁锅架在烧柴火的硕大石灶台上。

彭措卓巴站在一口大锅旁,切下厚得像百科全书般一大块一大块的酥油,放进沸腾的茶里。“从前,这儿一度有7700名喇嘛,每天要喝两顿茶,”他说,“当时这间煮茶房里有一百多名喇嘛干活。”他套着件栗色无袖的藏袍,在寺里当掌茶师傅已经有14年了。“对西藏的喇嘛来说,茶就是生命。”

如今寺里只住着400名喇嘛,所以只用了两口小锅。“一口锅要下25块茶砖,70公斤的酥油,3公斤的盐巴。”彭措卓巴一边说,一边用一人高的木勺在锅里搅动着供200人饮用的茶。“最大那口锅的容量是这个的七倍。”

苏和我从寺里出发,前往离拉萨有五小时车程的那曲市参加一年一度的赛马节。我们想看看令茶马古道得名的传奇马匹。赛马节要持续一周,原本是在开阔的平地上举行的,但十年前修起了一座混凝土体育场,好让官员们可以坐着观瞻。我们到达的第二天一早,藏族群众就挤满了看台:妇女的颧骨高高的,穿着高跟鞋,长辫子上沉甸甸地挂着白银和琥珀的饰品;男人们头戴毡皮高边帽,身着袖子长长的藏袍;孩子们光脚穿着便宜的运动鞋。小贩们叫卖辣土豆和听装的百威啤酒。刺耳的扩音器用汉语和藏语播报每一场赛事。这里弥漫着赛马盛事的氛围,只是看台边上每隔10米就站着警察,赛场周围有人列队巡逻,人群中还混着便衣。

一入赛场,马和骑手们似乎便打破了地球引力的规律。一名藏族骑手飞驰得如同失控,像杂技演员那样左右翻身下马,拾起地上的哈达。泥块高高溅起,迸入湛蓝的天空。骑手高高扬起哈达,掉转马头,迎接人群爆发的欢呼。

那曲赛马节弘扬的是早年藏民生活于马背上的文化遗产,这一类的庆典能延续至今的已经很少了。通过几百年的选择育种,藏人培养出一种特异的良马。这种马身高不过13.5掌(相当于1.4米左右,比大多数美国马的个头要小),四肢精悍,面孔英俊,肺部很大,适于西藏高原海拔4500米的缺氧环境。藏人把它培育出来,就是为了使之能够在冰雪皑皑的山口不知疲倦且步伐沉稳地行进。几百年前,汉人最想要的便是藏马。

而今,那曲坐落在国道317上,从前贸易路线的一切痕迹都已经消失得无影无踪了,可只要从这里再朝东南方驱车一天——近得诱人——就是念青唐古拉山脉,那是古道原先途经的地方。我被一个念头给迷住了:兴许,在深深的山谷里,还有藏族人在古道上骑着那不知疲倦的马儿呢。说不定,在西藏高原不为人知的广大腹地,古道沿途仍有贸易存在?不过,古道也有可能早就像四川境内那样没了影,被呼啸的寒风和翻卷的大雪给抹掉了。

赛马节过了一半,一个阴沉的雨天上午,苏和我钻进一辆“陆地巡洋舰”,悄悄动身去寻找藏区茶马古道而今的容颜。我们在土路上开了一整天,颠簸地翻过一个个垭口,差点滚下陡峭的山坡。傍晚时分,我们到了两座巨大垭口之间的嘉黎县,这里从前是茶马古道上商队的歇脚之地。我们挨家挨户地打听有没有马匹能带我们爬上5412米高的怒岗(音)垭口,但一匹马也没找到,村民指点我们去镇子边上的一家酒吧。藏族牧民在里面喝啤酒,打台球,摇骰子打赌。听说我们要马,他们全笑了。早就没人骑马了。

出了酒吧,泥地里没看见筋肉健硕的马匹,倒见到了铁马——结实的国产摩托,打扮得和它们血肉之躯的前辈一样,盖着红蓝相间的藏族羊毛坐垫,车把手上缠着流苏。给钱的话,两名牧民小伙愿意带我们到山脚下,之后的路,我们就只能步行了。

第二天天还没亮,我们就出发了,背包像马鞍袋那样横捆在摩托上。牧民小伙开摩托极为娴熟,跟他们的祖先在马背上没什么两样。我们磕磕绊绊骑过了泥巴足有半米深的黑色泥潭,水花飞溅地渡过了蓝汪汪的溪流,摩托的排气管在水里汩汩喷发。

沿山谷驰去,我们经过了藏族牧民的黑色帐篷。好些帐篷前都停着硕大的国产卡车或陆地巡洋舰。牧民们哪儿来的钱买车呢?肯定不是靠传统的牦牛肉和酥油生意吧。

到怒岗垭口脚下的萨楚卡牧民营寨只有30公里,却走了整整五个小时。道路颠簸得把我们的脊骨都给抖散了。牧民小伙燃起了一小堆蒿草营火,吃罢牦牛肉干配酥油茶的午餐之后,苏和我徒步走向垭口。

叫我们惊喜的是,古道非常明显,就像是阿尔卑斯山上的石路,在牧场上蜿蜒向前,途中不时点缀着几头犄角高大的黑牦牛。我们艰难地往山上走了两个小时,穿过了两处泛着蓝色微光的冰斗湖。可一过了这两座湖泊,所有的绿色就消失了,只剩下了石头和蓝天。半个世纪前,运茶的骡队已不再走过这山口,可古道在此前的上千年里曾受到不断的修缮。古人把大石头搬开,修起石阶,这工程至今完好。苏和我走着之字形路线上坡,顺着石头小道直上垭口。

马鞍形的怒岗垭口显然是没人走了。尚在飘动的零零落落的经幡越见稀疏,玛尼石堆上白骨森然。四下里是一片唯有了无人迹才能带来的寂静。苏眺望着周围白雪皑皑的山巅,它们如同天然的金字塔一般。几百年来,曾站在此地的西方人寥寥无几。我顺着苏的目光,看到存留下来的古道伸向了下一个山谷。

“你看见了吗?”她问。我看见了。在我的想象里,上百头骡子组成的商队步子沉重地向我们走来,蹄子周围扬起尘土,身躯两侧一左一右地驮着茶包,押运的藏民神色警觉,提防着埋伏在垭口的土匪。

第二天早晨,我们从垭口返回的时候,摩托骑手已经在等着了。我们坐上后座,开始返回,在冰蚀山谷里颠来簸去。

半路上,我们停在两顶黑色的牧民帐篷前,牦牛粪整整齐齐地码在它们周围。每顶帐篷都挂着阔大的太阳能电池板,草场上停着一辆卡车,一辆陆地巡洋舰,两辆摩托。牧民邀请我们进帐,端上了滚热的酥油茶。

帐篷里面,一位老妇正摇着转经筒默念经文,一名青年在从帐外透射进来的光柱中做饭,还有几个中年男子坐在厚厚的藏毯上。靠着比划手势和一本袖珍字典,我问他们怎么买得起那么多车。他们笑容灿烂,谈话却东拉西扯。等我们把盛得冒尖的大碗米饭就着蔬菜和牦牛肉吃个底朝天,主人拖出一只蓝色的金属箱子,开了锁,掀开盖子,示意我们过来看。里面是几百条死掉的肉虫。

“这是虫草,”主人骄傲地说。他解释说,每一条干虫子都能卖4到10美元。他上了锁的蓝色箱子里大概便装着一万美元的虫子了。虫草是一种感染了寄生真菌的幼虫,只生活在海拔3000米以上的草场。真菌最后会杀死虫子,以它的身体为养料。

每年春天,藏族牧民就在草场上游走,用一种小而弯的铲子寻找虫草。虫草的茎干露出地面不超过3厘米,略带紫色,呈牙签状,极难辨认——但这些虫子比藏民所有的牦牛加起来还值钱。

在亚洲各国的中药店里,虫草都是被当成万用灵药来卖的,据说能使年老者体健,所有的健康问题都不在话下:消炎去肿,提神化痰,就连癌症都能治。药店把它们摆在控温玻璃柜里,品质最高的每克能卖到80美元,两倍于现在的黄金价格。主人合上了他的宝箱,把它藏进帐篷的角落里。我们离开之前,他坚持要我们再多喝一碗滚烫的酥油茶。

乘摩托车在高原上奔驰的时候,忆古思今,茶马古道上新旧贸易的相似之处使我感叹不已。藏族人再不骑马了,西藏城市地区的主要饮料也不再是茶了(红牛和百威随处可见)。然而,正如茶叶仍从汉地的传统产茶区运送出来,西藏高原也仍是某种珍宝——冬虫夏草——的唯一产地。鞋子和香波,电视和烤箱,也许正顺着翻新成柏油大道的古老贸易路线源源不断地向西输入,可也有一样东西被回赠到东边。今天,为了神奇的虫草,藏区之外的国人不惜高价,正像当年他们渴求那无敌的战马一样。

新浪科技独家稿件声明:该作品(文字、图片、图表及音视频)特供新浪使用,未经授权,任何媒体和个人不得全部或部分转载。

寻访失落的茶马古道(组图)

汉地的茶叶和藏地的马匹,曾通过一条富于传奇色彩的通道往来贸易多年。如今,这条古道残存的路段展现出壮美的风景——还有一种令人称奇的新贸易。

撰文:马克·詹金斯 Mark Jenkins

摄影:麦克·山下 Michael Yamashita

翻译:闾佳

置身于四川西部的深山,我在一片竹林中砍开前路,想要找到那条传说中的小径。就在60年前,当亚洲许多地区还依靠人力和牲畜运输的时候,茶马古道仍是连接中国汉地和西藏的主要贸易通道。但我的一番搜索却可能是徒劳。几天前,我见到一名当年在茶马古道上背沉重茶包的老人,他跟我说,天长日久,日晒雨淋,植物蔓生,茶马古道说不定已消失殆尽了。

接着,我的斧头一挥,竹子倒下,面前出现了一条卵石铺砌的小路,只有一米来宽,弯弯曲曲地穿过竹林,路面上覆盖着一层长得异常茂盛、滑溜溜的绿色苔藓。有的石头上坑坑洼洼的,坑里积着雨水,长出了野草,那是一千多年来跋涉在这条路上的成千上万名背夫们,把木拐包铁的那一头支在地上歇脚所留下的痕迹。

这段残留的卵石小径只延伸了15米长,攀上几级破烂的台阶之后便再度消失无踪,被多年来的季风豪雨冲刷得一干二净。我继续向前,走进一条狭窄的通道,山壁陡峭又湿滑,我只能用手抓着树,免得掉到下面乱石嶙峋的溪水里。我指望走上一阵之后,能翻越雅安和康定之间高峻的马鞍山垭口。

那天夜里,我在溪流之上的高处宿营,但木头太潮,生不了火。雨水沉重地打在帐顶。第二天一早,我又往前探索了500米,直到密不透风的树丛死死地阻断了我的去路。我无奈地承认,至少在这儿,茶马古道是消失了。

事实上,原来的茶马古道大部分都无影无踪了。中国正势不可挡地冲向现代化,用沥青马路飞快地抹煞着自己的过去。在这条古道被推土机摧毁或彻底磨灭之前,我要来探一探它曾经辉煌一时、而今却近乎被忘却的残存路线。

茶马古道曾经延伸将近2250公里,横越中国的腹地,从四川的产茶区雅安通往海拔3650米的西藏首府拉萨。它是亚洲最高、最险峻的一条道路,自中国翠绿的山谷地带伸出,横穿风雪肆虐的西藏高原,涉过冰冷的长江、澜沧江和怒江,切入神秘的念青唐古拉山,四度攀越海拔5000米的致命垭口,最终才下行至藏地的圣城。

暴风雪屡屡掩埋茶马古道的西段,滂沱大雨则蹂躏它的东段,土匪的威胁从未消停。然而在几个世纪里,这条路是重要的通商干道,即便两端的不同文化时常发生抵触也未能改变这一点。古道存在的原因在于双方通商的欲望,不像同样具有传奇性的北方丝绸之路总叫人想起浪漫的思想、伦理、文化和创造力的交流。汉地有藏地渴望的东西:茶;藏地有中原急需的宝物:马。

如今,茶马古道仍活在像罗永福(音)这样的老人的记忆中。92岁高龄的他,眼睛总是湿润润的。我在长河坝村遇到了他。对当年运茶的背夫来说,从雅安往西走到长河坝是十日的脚程。刚到四川的时候,人们告诉我,当年的运茶背夫已经没有在世的了。但在我穿越古道的残存路段时,我不光遇到了罗永福,还遇到了其他五名老背夫,全都渴望与人分享自己的故事。虽说背有些驼了,罗永福仍健壮得惊人,他带着顶黑色前进帽,身着中山装,兜里插着烟斗。1935年到 1949年间,他在茶马古道上当背夫,运茶去西藏。他背的茶包总在60公斤以上,而在当时,他的体重才不过50公斤。

“太艰苦,太难走了,”罗永福说,“那碗饭可真不好吃。”

他从马鞍山上走过许多个来回,我之前正是希望到达那里。冬天,大雪积了有一米深,巨石上挂着两米多长的冰柱。他说,最后一次有人穿过那个山口是 1966年的事了,所以,他觉得我恐怕过不去。

但当年走那条路是怎样一番情况,我多少得以窥见一斑。新开店是背夫们从雅安到康定20天行程的第一站,在那儿我遇见了脸刮得光光的甘绍雨(音),87岁,还有胡子拉茬的李文亮(音),78岁,他们坚持要给我表演一下当年做背夫时是怎么干活的。

背深深地弯着,驮起想象中的茶包,青筋毕露的手捉住丁字形的木拐,头埋下,眼睛盯着往外斜分的脚,两位老人向我演示他们当年排成一排,步履蹒跚地顺着湿滑的卵石小道前行。照旧日的规矩,甘绍雨走了七步后停下来,把木拐往地上顿了三下。接着,两人将拐杖绕到背后,架住加了木框的驮包,用无形的竹掸子擦去额头的汗水。依他们讲,当年的背夫号子里说得很清楚,上山时七步一停,下山时八步一停,而平地走上十一步也要停,否则不可能走得长久。

运茶的背夫有男有女,一般负重70到90公斤,最壮的男人能背135公斤。背得越多,薪饷拿得也越多:回家的时候,每公斤茶值一公斤大米。背夫们衣衫褴褛,脚上穿的是草鞋,若遇到山顶的垭口积雪,就安上简陋的铁鞋钉。唯一的食物是一小包窝头,偶尔能吃上一碗豆花。

“我们路上当然有人死,”甘绍雨正色说道,眼皮半合起来,“遇上暴风雪,或者跌下山崖,小命就没了。”

1949年新中国成立以后修了公路,人力运茶的历史很快结束了。新政权把地主的土地分给穷人,将背夫从繁重的劳役中解放出来。“那是我一辈子最高兴的一天,”罗永福说。分到土地后,他开始自己种稻子,“那段惨痛的日子过去了”。

传说,茶叶是在公元641年,唐代的文成公主远嫁吐蕃国王松赞干布的时候,第一次被带入西藏。西藏不论贵族还是牧民都喜欢喝茶,其中大有原因。在寒冷的天气里,茶是一种热饮,若不喝茶,便只能喝融化的雪水,牦牛奶或羊奶,要不就是青稞酒了。在寒风凛冽的高原腹地,牧民们围着牛粪火堆取暖,一碗酥油茶带着独有的咸味、些许油腻又强烈的口感,相当于一小顿饭了。

沿着茶马古道运到西藏的茶叶,有着最粗糙的形式。茶叶都是亚热带常绿灌木山茶树上长出来的,只不过,绿茶是未经发酵的嫩芽和树叶制成,而专供西藏的砖茶,直到今天都是用茶树长大了的老叶子、茎和细枝制成。各种茶中以它味道最苦、最涩。经过多道蒸晒工序之后,茶里便掺入粘稠的米汤,压进模具,再次晾干。黑色的茶砖重半公斤到三公斤,至今仍行销于整个西藏地区。

到11世纪,砖茶成了藏地的通货。宋代用它从西藏购买强健的战马,以迎战北方彪悍的游牧部落——成吉思汗的先辈。砖茶成为中原与藏地之间最重要的贸易物资。

用120斤的砖茶,汉人能换回一匹马。这一兑换率是四川茶马司在1074年定下的。背夫从雅安附近的茶厂茶园跋涉到康定,一路海拔升高了 2500多米。之后,茶被封装进防水的牦牛皮箱子,用骡子和牦牛的商队运到拉萨,这段行程为期3个月。

到13世纪,汉地每年要以数百万公斤茶换回25000多万匹马。可所有这些马匹都没能挽救宋朝,1279年,它被成吉思汗的孙子忽必烈所灭。

不过,以茶易马的做法却贯穿整个明朝(1368~1644),并持续到清朝(1645~1912)中期。18世纪内地对马的需求开始下跌,茶又被用来交换其他商品:高原兽皮,羊毛,黄金,白银,还有最重要的——只盛产于西藏的中药材。像罗、甘、李这些最后一代的运茶背夫,把砖茶包卸在康定之后,返程时便背的是这些商品。

探险家发现喜马拉雅山古代洞穴壁画(组图)

新浪科技讯 北京时间11月20日消息,据美国国家地理杂志网站报道,登山高手莱纳·奥兹图克随一支探险队进入古穆斯坦王国(现在是尼泊尔的一部分)偏远的喜玛拉雅山洞穴,并发现了大量古代手稿。

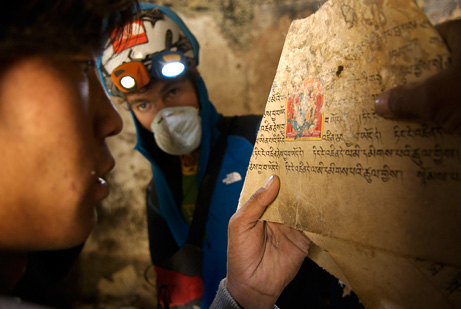

1. 手稿上发现藏人的面孔

此次探险之旅中,他们发现了大量15世纪时期的西藏绘画作品和手稿,奥兹图克手拿的那张对折纸就是其中之一。这些文物能够与真实世界中香格里拉的灵感源泉联系在一起。在上世纪30年代备受读者欢迎的小说《失去的地平线》中,英国作家詹姆斯·希尔顿将香格里拉描绘成一个虚构的天堂。

直到最近,亲自探测这些在陡峭悬崖表面开凿出的神秘洞穴的人仍然屈指可数,原因就在于上穆斯坦是尼泊尔的一个禁区,长期以来一直不对外人开放。2007年,一支由美国研究员兼喜马拉雅山专家布罗格顿·科伯恩以及老兵级登山家皮特·阿萨斯带队的研究小组,朝岩块剥落的悬崖进发并对这些人造洞穴进行探测。

在11月18日美国公共广播公司首播的两部新纪录片《迷失的喜马拉雅山洞穴寺庙》和《香格里拉的秘密》中,观众能够看到他们在此行以及2008年上演的第二次探险之旅中发现的一系列宝物。

2. 探险队发现了一些人类遗骨

在2008年8月对尼泊尔上穆斯坦的香格里拉洞穴进行勘探时,探险队发现了一些人类遗骨。照片中的人就是登山高手阿萨斯,他正盯着这些遗骨看。2007年,阿萨斯和同事发现了西藏佛教寺庙,上面装点着精美的壁画,其中一组佛传壁画共由55幅组成,描绘了佛的一生。在2008年进行的第二次勘探中,探险队又发现了一些年代可追溯到600年前的人类遗骨、大量宝贵的手稿一些充当装饰物的小幅绘画。

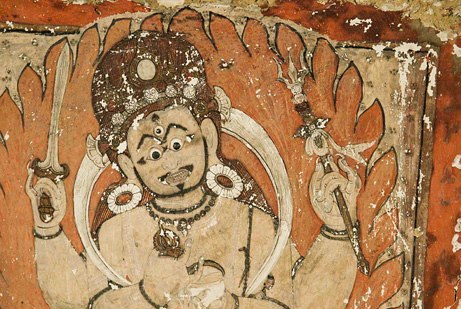

3. 穆斯坦洞穴内的佛教壁画

这些位于偏远穆斯坦洞穴内的佛教壁画是在2008年发现的,它们被雕刻在卡利甘达基河分水岭上方陡峭的悬崖内。英国剑桥大学数字喜马拉雅项目的马克·图林表示,古穆斯坦王国被称之为“世界的尽头”,在文化上与中国西藏地区呈彼此隔绝状态。这些新发现显示,穆斯坦数百年来就是绝对的中心,这里充满生机和活力,文化底蕴深厚,宗教信仰也呈现出多元化。

4. 洞穴墙壁上发现13至14世纪的绘画作品

在古穆斯坦王国(现属尼泊尔)一个洞穴墙壁上发现的一幅13至14世纪的绘画作品,描绘了西藏佛教徒保护神玛哈嘎拉,也就是大黑天。穆斯坦洞穴内发现的文化宝藏意味着,这些地方与据信代表佛教徒精神天堂香巴拉的“隐藏山谷”有关。很多学者相信香巴拉在现实世界拥有一个与之相对应的地方。

探险队负责人科伯恩表示:“这些隐藏的山谷诞生于斗争年代,当时佛教徒的修行和领导者受到威胁。”在1933年的小说中,英国作家希尔顿引入“香巴拉”这一概念描述香格里拉的迷失山谷。香格里拉是一个与世隔绝的山区,同时也是一个文化智慧宝库。

5. 珍贵的宗教文字资料

几个世纪来,虽然穆斯坦洞穴一直未能免受掠夺者的破坏,但科伯恩的探险队还是发现了大约30卷宗教文字资料,并从中收集整理出一些珍贵手稿。图片展示的是在其中一个洞穴内发现的一堆文字资料。科伯恩说,山区凉爽干燥的气候为古代手稿提供了很好的保存环境,手稿中既有来自佛教的内容,又有来自本教的内容。本教是西藏早期的一种本土宗教。两种宗教著述的“一个都不能少”说明,在西藏皈依佛教之后,当地人对本教的信仰至少又延续了一两个世纪。佛教于8世纪开始传入西藏。

6. 可追溯到600年前的人类遗骨

探险队一名队员手持一个在尼泊尔偏远穆斯坦洞穴内发现的人类头骨。2008年,探险队发现了年代可追溯到600年前的人类遗骨。遗骨所在区域可能是一个墓穴,说明这些神圣的洞穴曾一度用于安葬死者。

7. 登山高手在陡峭的崖面上攀爬

照片拍摄于2008年,展示了登山高手奥兹图克在陡峭的崖面上攀爬。偏远的穆斯坦洞穴就在悬崖之内。探险队负责人、喜马拉雅山专家科伯恩表示,在获得尼泊尔政府的允许后,奥兹图克和登山家阿萨斯将长3英尺(约合1米)的锚深深插进岩块剥落的崖壁,随后进行攀爬。他们的这种冒险是2008年一支探险队勘探人造洞穴的组成部分。尽管高悬于河谷之上,但洞穴内的宝藏还是面临一系列风险,其中包括掠夺者的破坏、纪念品收藏家的擅入、大自然的侵蚀、地震以及稀少但猛烈的降雨。

8. 整理西藏古代文字资料

照片拍摄于2008年其中一个穆斯坦洞穴内,奥兹图克正对一堆西藏古代文字资料进行整理分类。这些手稿中含有佛教和本教著述,后者是西藏早期的一种本土宗教。发现这批15世纪手稿的探险队认为,穆斯坦国王对本教著作并没有选择付之一炬的做法,而是将它们弃置洞穴之内,此举显然是一种表示尊重的选择。

剑桥大学数字喜马拉雅项目的图林表示,之所以能够发现这些手稿也可能与西藏人故意隐藏宗教著作的传统有关。他说:“对于研究西藏人的传统,这些发现显然具有非常重要的意义。人们发现了隐藏的手稿,或者说发现了隐藏的文化知识。这些东西可能是流失之物,也可能被故意隐匿起来。”(孝文)

美国华裔物理教授林良多(Duo-Liang Lin)英文诗《你们究竟要我们怎样生存?》原文及中文翻译

近日,一位华裔物理学家发表在美国著名包括华盛顿邮报(washingtonpost)的英文版本诗歌全文被国内的报刊转载,引发热议。

A POEM FOR THE WEST by Duo-liang Lin

(published by the Washington Post)(original in English) :

When we were the Sick Man of Asia, We were called The Yellow Peril.

When we are billed to be the next Superpower, we are called The Threat.

When we closed our doors, you smuggled drugs to open markets.

When we embrace Free Trade, You blame us for taking away your jobs.

When we were falling apart, You marched in your troops and wanted your fair share.

When we tried to put the broken pieces back together again, Free Tibet

you screamed, It Was an Invasion!

When tried Communism, you hated us for being Communist.

When we embrace Capitalism, you hate us for being Capitalist.

When we have a billion people, you said we were destroying the planet.

When we tried limiting our numbers, you said we abused human rights.

When we were poor, you thought we were dogs.

When we loan you cash, you blame us for your national debts.

When we build our industries, you call us Polluters.

When we sell you goods, you blame us for global warming.

When we buy oil, you call it exploitation and genocide.

When you go to war for oil, you call it liberation.

When we were lost in chaos and rampage, you demanded rules of law.

When we uphold law and order against violence, you call it violating human rights.

When we were silent, you said you wanted us to have free speech.

When we are silent no more, you say we are brainwashed-xenophobics.

Why do you hate us so much, we asked.

No, you answered, we don't hate you.

We don't hate you either, But, do you understand us?

Of course we do, you said,We have AFP, CNN and BBC's...

What do you really want from us?

Think hard first, then answer... Because you only get so many chances.

Enough is Enough, Enough Hypocrisy for This One World.

We want One World, One Dream, and Peace on Earth.

This Big Blue Earth is Big Enough for all of Us.

诗一首 by Duo-Liang Lin

当我们是"东亚病夫",我们被称为"黄祸"。

当我们被宣传为下一个"超级强国",我们被称为"威胁"。

当我们关上门户,你们走私毒品来打开市场。

当我们拥抱自由贸易,你们指责我们夺走你们的工作。

当我们分裂成碎片,你们的军队操进来想分一份。

当我们想把碎片拼回,你们叫嚣"这是入侵,西藏自由"。

……

当我们有十亿人,你们说我们正毁灭地球。

当我们尝试控制人口,你们说我们侵犯人权。

……

为什么你们如此恨我们,我们问。

不,你们回答,我们不恨你们。

我们也不恨你们,但,你们明白我们吗?

我们当然明白,你们说,

我们有法新社、CNN、BBC……

其实你们想从我们这儿得到什么?

想清楚,再回答……

因为你们只获得这么多的机会。

够了够了,这同一个世界已够虚伪。

我们要的是同一个世界、同一个梦想和世界和平。

这个蓝色大地球大得足以容纳我们所有人。

中国累计投资25亿元构建西藏生态安全屏障

新华网拉萨1月2日电(记者 胡星)记者从日前召开的西藏发展改革工作会议上获悉,《西藏生态安全屏障保护与建设规划》十大工程目前已累计到位国家投资25亿元,西藏生态环境得到有效保护。

西藏自治区发改委主任金世洵介绍说,目前天然草原保护、农牧区传统能源替代、水土流失治理和防沙治沙等工程进展顺利,“十一五”期间累计完成人工造林172万亩。

西藏是青藏高原的主体,是众多河流的发源地,生态系统独特多样,生态地位十分重要。中央和西藏自治区政府高度重视高原生态环境保护和建设。

2009年初国务院审议并通过了《西藏生态安全屏障保护与建设规划》,计划投资155亿元,实施3大类10项生态环境保护与建设工程,到2030年基本建成西藏生态安全屏障。

据西藏自治区环保厅介绍,这10项生态环境保护与建设工程包括:天然草地保护、森林防火及有害生物防治、野生动植物保护及保护区建设、重要湿地保护、农牧区传统能源替代、防护林体系建设、人工种草与天然草地改良、防沙治沙、水土流失治理和生态安全屏障监测。

至2030年,国家将通过保护与建设藏北高原和藏西山地以草甸、草原和荒漠生态系统为主体的屏障区,藏南和喜马拉雅中段以灌丛、草原生态系统为主体的屏障区,藏东南和藏东以森林生态系统为主体的屏障区等三个生态安全屏障区,构建西藏高原国家生态安全屏障。