中国新闻

美中部连遭龙卷风强风暴袭击 至少17人遇难(图)

人民网4月16日电 过去三天来,美国中南部地区遭到一连串龙卷风和强风暴袭击,造成至少16人丧生(遇难人数升至17人)。据悉,有多个家庭的父母和孩子因房屋被倒下树木砸塌而全部丧生。与此同时,因风力太大,一些房屋甚至被强风吹“走”,并且和附近的大树相撞,造成重大伤亡。

美国联邦和地方政府表示,这是一场近年来罕见的风灾。当地居民表示,尽管当地气象台提前三天就发出了风暴预警,但自认对此类现象“早已见多识广”的人们并不以为然,依旧呼呼大睡,结果在半夜时分遭受了超强风暴重创。除了遇难者外,还有7人受伤。

气象部门透露,在阿拉巴马州,短短5到6个小时内,就发生了四次不同的龙卷风灾害。当地政府因此宣布进入紧急状态。此前,俄克拉荷马州也遭遇了5次龙卷风袭击。随后,这个破坏力极强的气旋系统快速南下,阿肯色、田纳西、路易斯安那和乔治亚州也深受其害。(高轶军)

专家驳太阳风暴诱发日本地震说法 称两者无关联

日本7日晚再次发生7.1级余震,针对网络流传关于“太阳风暴诱发日本地震”的说法,记者8日采访中科院紫金山天文台专门研究太阳的首席科学家季海生及多位地震专家。

季海生表示:“太阳风暴是非常平常的自然现象,在太阳活动周期,就会频繁出现太阳黑子爆发。而此时发生地震,仅仅是巧合,并不能说明两者间有关联。”他进一步解释说:“太阳活动周期有一个11年的周期规律,如果两者有关,那么地震也应该与太阳活动周期有一样的规律,但是地震并没有这样的规律,因此两者无关联。”

曾有网友认为,“太阳风暴的带电粒子流到达地球后,扰乱了地球磁场,引起磁暴,磁暴会在地壳中产生力的作用,这种力能触发地震”。

“此次地震还是日本9级地震的余震。”江苏地震局新闻发言人张振亚这样表示。据他介绍,主震发生过后,余下的能量要不断释放,就表现为余震不断。自日本9级大地震以来,日本海域附近已发生42次6级以上的余震,两次7级以上的余震。

中国地震台网中心研究员、地震首席预报员孙士鋐说:“9级大地震过后,6级、7级余震不断是常有的事。例如1960年5月22日,智利发生了9.5级大地震,之后也是过去快20天左右,发生了两次7级以上的余震。”他同时提醒,此次日本7.1级余震值得特别关注,因为它有窗口作用。由于该地区地下应力特别敏感,可能在同一构造带上,还会有比较大的地震。(唐娟)

太阳风暴或将持续数月 人类可能面临全球性灾难

天文学家称地球即将迎接一场猛烈的“太空风暴”

日前,天文学家称,地球即将迎接一场猛烈的“太空风暴”,它将导致地球卫星通讯中断、地面航班停飞和大范围地区断电,带来数千亿美元的经济损失。

天文学家警告指出,在面对较大的太空风暴,人类则变得非常渺小和脆弱,这在任何历史时期都已得到证实。人类现在应当做好迎接一场全球性灾难。太阳风暴朝向地球释放大量放射线和带电粒子,将损坏人造卫星、影响航班和手机网络系统,专家称,如果该太空风暴非常强大,甚至能够严重影响股市和全球经济,切断电力供给数周或者数月时间。

由于太阳现已进入最活跃的11-12年的活动周期,来自太阳的干扰和影响将变得更加强烈。太阳带电粒子流将以每秒580英里的速度朝向地球飞驰,这将形成壮观的地面极光现象,并破坏无线电通讯系统。

美国政府首席科学顾问约翰-埃丁顿(John Beddington)教授说:“太空气候将变得逐渐恶劣,当前我们处于一个相对平静的太空气候之下,但我们并不期望这一平静时期仍能持续。”

太阳高能粒子流侵袭地球10-20分钟之后将带来人造卫星大范围破坏,地球遭受超强等离子流15-30小时侵袭之后将严重干扰影响地球磁场。太阳等离子流可在地球上形成北极光现象,并在电力线上诱导形成电流。

新一轮太阳风暴来袭 或致全球范围出现断电(图)

太阳风暴

美国科学促进会年会19日召开,与会学者称太阳活动进入活跃期,继本月15日太阳耀斑大规模爆发后,新一轮太阳风暴将袭击地球,可能致使地球通讯和供电系统受损。

本月15日已爆发了一次

本月15日,格林尼治时间1时56分(北京时间9时56分),太阳爆发5年来最强烈的一次耀斑,释放大量带电粒子,以每秒900公里的速度冲向地球。太阳耀斑是最剧烈的太阳活动,其寿命仅在几分钟到几十分钟之间,其亮度迅速上升至极大,然后缓慢减弱,是强太阳风暴的重要标志。

GPS将受影响

欧洲航天局学者尤哈帕卡·伦塔马告诉记者,由于地球磁场方向的原因,“我们上次受到良好保护”。“不过,下次的情况可能会不一样。”伦塔马说。伴随耀斑爆 发,太阳会对外释放强大短波辐射,致使地球电离层受到骚扰,影响短波通讯。但伦塔马没有提及新一轮太阳风暴到达地球的准确时间。

一些学者说,由于现代社会对电子设备、短波通讯等技术的依赖,太阳风暴或将导致更大危害,供电系统可能也会遭受打击。

“10年前,我们监测到一次大规模太阳风暴,但那时候的世界完全不同。”美国国家海洋和大气管理局局长简·卢布琴科说,“现在手机已普及,当然,那时候也有手机,但我们不会依赖它们去做如此多不同的事情。”

全球定位系统(GPS)的普及是现代社会易受太阳风暴影响的重要因素之一。欧洲委员会联合研究中心负责人斯蒂芬·莱克纳说:“GPS使我们产生了新的依赖。”他说,GPS已应用至航空、国防、金融交易等多个领域,换句话说,如果这一系统受到太阳风暴影响难以正常运行,相关领域也会遭受打击。

专家提醒别恐慌

一些学者在年会上说,太阳活动又一次进入活跃期。对此,美国国家海洋和大气管理局局长卢布琴科说:“现在的问题不是是否会有太阳风暴,而是何时以及多大。”

其实,太阳风暴并不新鲜。历史上第一次记录在案的太阳风暴发生在1859年。美国航空航天局说,一场强烈的太阳风暴1989年袭击地球,致使加拿大魁北克省大规模断电。

一些学者承认,现阶段尚无精确手段预测太阳风暴。除主动断电外,也没有保护电网免遭袭击的良好对策。不过,欧洲委员会联合研究中心负责人莱克纳提醒民众“不要恐慌”,“过激的反应会让情况变得更糟”。

S形曲线助海马更好捕食 进化身体如同弹簧(图)

海马因其头部酷似马头和S形的奇特外形被人们所熟悉

科学网(kexue.com)讯 北京时间2月1日消息,海马因其头部酷似马头和S形的奇特外形被人们所熟悉,但究竟它们为何外形会如此奇怪,几个世纪以来一直困扰着海洋科学家。不过目前科学家认为它们发现了海马"S"型身材的秘密,这种体形可以帮助海马更好的捕食。

据国外媒体报道,外形奇特迷人的海马是如此的与众不同,甚至和它们近亲海龙(pipefish)的直线型身体都有着不小差别,科学们一直想搞清海马进化出这种体形的原因。据科学网(kexue.com)了解,发表在《自然通讯》(Nature Communications)期刊中的论文显示,海龙通常会径直向它们的小猎物游去进行捕猎,而海马进化出的灵活体形使得它们就像弹簧一般,积蓄力量攻击更远的猎物。

这种体形可以帮助海马更好的捕食

这是一个重要的狩猎技术,可以弥补海马游泳速度方面的弱点。领导这项研究的安特卫普大学(University of Antwerp)的山姆-范-瓦森伯(Sam Van Wassenbergh)博士和研究小组通过减慢数十倍速度下的高速摄像来观察海马的行动,然后研究人员利用数字建模,建立了海马生物力学的模型。

结果显示,海马的体形能让它们更快的接近猎物。山姆博士说:“海马的头部和S型身体能让它们更迅速的靠近并灵活的攻击猎物,在这种进化中,每一毫米都显得很重要,因为那意味着更多的食物。”

(科学网-kexue.com 大平)

声明:科学网(kexue.com)独家稿件,版权所有,转载请注明出处。

探秘土星白色超级风暴 如地球发生将"终结"一切

土星北半球的风暴非常大,主风暴(central squall)的直径是地球直径的一半

这张土星合成图是用“卡西尼”号飞船在2004年拍摄的图片合成的

科学网(kexue.com)讯 1月21日报道,土星大型的风暴如果发生在地球上,它将“终结”所有的风暴。近日,美国宇航局(NASA)“卡西尼”号飞船拍摄的一张土星北半球的白色风暴图片显示,土星主风暴(central squall)的直径相当于地球直径的一半。白色风暴的主要区域的直径约是3600英里(约5793.64公里),连右边尾流算在内的整个风暴的长度超过3.6万英里(约5.79万公里)。

据国外媒体报道,这张未经处理的原始图片是由“卡西尼”号飞船于去年12月24日拍摄,并于12月27日传回地球的。这是从距离地球大约100万英里(约160.93万公里)的高空利用绿色滤光器拍摄的,图片还显示了土星环的黑色阴影。美国宇航局的一位发言人说:“去年年底土星北半球爆发了一场白色风暴。12月初天文爱好者首次观测到它,当时从黎明前的地球上看,可以看到正在上升的环状气体云团。”

科学家表示,风暴区域之所以呈现白色,是因为它是由氨冰晶组成。风暴穿透由被烟雾污染的氨冰构成的上地幔,从土星较低大气层向上喷射温暖气流,暖气流进入上层大气后开始发生膨胀,氨晶体在冷却的水汽上凝结,形成在地球上看到的白色区域。马里兰大学的助理科学研究员布里奇特·赫斯曼说:“飘浮在土星平静大气层底部大约100公里处的气球驾驶员,将会经历这种氨冰风暴。这些风暴显然是由再向下方100到200公里处的暴风驱动,人们在那里观测到了闪电和由水及氨组成的云团。”

天文爱好者12月中旬拍到的这一现象不像木星巨大的红色斑点那么出名。这个白色风暴在土星北半球刚刚出现时,澳大利亚天文爱好者安东尼·韦斯利拍摄到一些早期图片。他说:“这是近几十年来土星上出现的最明亮的风暴。如果你有机会看到这一现象,一定要设法拍下它,因为这可能是一次非常罕见的土星大白斑爆发现象。”土星上的大白斑一般是周期性爆发,科学家认为它是由土星的热不稳定性造成的。它们经常很大,一般在地球上用望远镜就能观测到。

目前还不清楚这次风暴会不会演变成大白斑,如果它会演变,那么它早就该形成了。土星风暴平均每隔28.5年爆发一次,以前分别发生在1876年、1903年、1933年、1960年和1990年。这与土星围绕太阳运行的周期相符。这次土星风暴结束后,可能要到大约2018年下一次才会发生。不过有时风暴的出现不会遵循这一周期,例如有一次发生在1994年,另一次出现在2006年。美国宇航局于1997年把“卡西尼”号发射升空,这张照片是它拍摄的数百张中的最新照片。

专家称,该飞船于2004年抵达土星,从那时开始,它的12个仪器每天都会传回地球有关土星区域的数据。该飞船探索土星的最初4年任务于2008年结束,又过不久,“卡西尼”号昼夜平分点任务也于2010年9月完成。现在健康状况良好的“卡西尼”号正在进行“卡西尼”号二至点任务的第二项拓展任务,希望能获得新发现,此次任务将于2017年结束。这艘飞船频繁飞越土星的两颗卫星土卫六和土卫二,还对土星、它的磁性环境和土星环进行研究。

(科学网-kexue.com 蜘蛛侠)

一周最新太空照片:太阳表面亮白色风暴(组图)

新浪环球地理讯 北京时间11月16日消息,美国国家地理网站公布了近一周来的最新太空照片。这些照片展示太阳表面磁力环圈导致亮白色风暴,高清晰火星地貌等壮观景象。

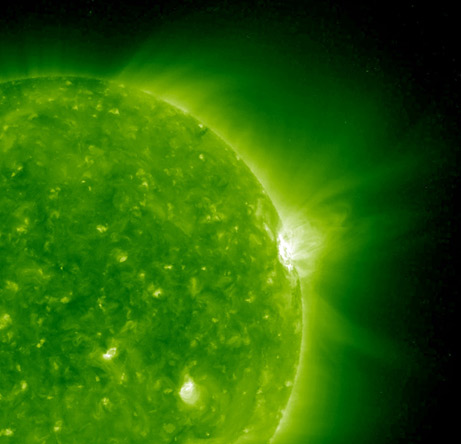

1.太阳表面磁力环圈导致亮白色风暴

照片来自于美国宇航局STEREO双子飞船其中一艘拍摄的彩色视频,展示了太阳表面一个活跃区上方出现的由磁力环圈导致的亮白色风暴。这段视频拍摄于11月2日至3日,展示了太阳粒子追踪活跃的磁场线,磁场线伸长后形成小规模太阳风暴。

2.恒星在银河系混乱核心区域诞生和死亡

正如我们在来自美国宇航局3个“大天文台”的新合成图片中所看到的那样,随着恒星在银河系混乱的核心区域诞生和死亡,炽热的气体和尘埃云变成长长的灯丝状。合成图片的数据来自哈勃太空望远镜、斯皮策太空望远镜以及钱德拉X射线天文台,此举是庆祝国际天文年的一部分。

拍摄时,“哈勃”捕捉到充满新生恒星的活跃区发出的近红外光线(黄色);“斯皮策”的红外眼捕捉到受恒星风影响的气体和尘埃复杂结构发出的光线(红色);“钱德拉”的X射线光学设备则拍摄到被剧烈的超新星爆炸加热的气体,颜色呈蓝色和紫罗兰色,同时还拍摄到银河系中央超大质量黑洞边缘周围的旋涡物质。

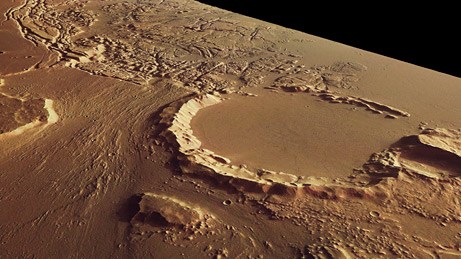

3.火星地貌高清晰照片

欧洲航天局的“火星快车”探测器拍摄了一组新的火星地貌高清晰照片,这张展示一个古老撞击坑的照片便是其中一个。撞击坑的直径达到22英里(约合35公里),很有可能曾受到流水侵蚀。

最近,“火星快车”将其高清晰照相机对准火星的一个边界区,附近则是一个一度活跃的断裂带。科学家认为这一区域经历了所谓的潜蚀过程,即水侵蚀地下岩石并导致叠加层以混乱状态发生塌陷。

4.环状星云

环状星云的一幅新照片,由西班牙卡拉尔·阿尔托天文台拍摄。照片以空前的细节展示了来自星云中央恒星的气体形成的灯丝状环形结构。一个更为遥远的螺旋星系位于照片右上方。环状星云呈蔷薇色,距地球大约2000光年,是一颗类日恒星的残余。恒星死亡时剥离其外部气体壳,留下一个被称之为“白矮星”的密集核心,周围被多层炽热环形结构环绕。

5.热带风暴“艾达”

照片由GOES-12卫星拍摄,展示了热带风暴“艾达”在美国阿拉巴马州道普希恩岛登陆的景象。专家们表示,11月4日在加勒比海形成的艾达可能是2009年安静得异乎寻常的大西洋飓风季(11月30日结束)最后一场风暴。(秋凌)

2009年大西洋飓风季:风暴哪里去了

6月1日,大西洋进入2009年飓风季。天气预报员预报会有12个已被命名的风暴,其中约有一半会升级为飓风。现在,我们进入飓风季已经两个多月了,但并未有一次风暴在大西洋形成。专家们表示,这是因为太平洋上空的厄尔尼诺现象在2009年飓风季一直没有出现。

但气象学家警告说,一场可怕的飓风可能在11月30日飓风季结束前形成。位于墨比尔的南阿拉巴马州大学沿海天气研究中心气象学家基思·布莱克威尔表示:“诸多有利条件可能长期存在于大西洋海盆,足以形成一次强烈风暴。一种极有可能发生的情况是,我们将在这一年迎来一次或两次强飓风,只需形成一次飓风,这个飓风季便会成为一个糟糕的季节。”

厄尔尼诺是一种异乎寻常的温暖水流,有时形成于南美洲西北部沿海。这一现象会导致一系列被称之为“急流”的高空盛行风并向南移动。吹过大西洋海盆(包括加勒比海和墨西哥湾)时,急流会导致风切变出现,这种高空风能够破坏飓风的形成和发展。

专家们表示,厄尔尼诺现象在过去几个月一直处于发展状态,这最有可能是造成2009年飓风季较为平静的原因。布莱克威尔指出,厄尔尼诺现象曾于1992年形成并引发安德鲁飓风,这场飓风是有记录以来美国遭遇的第三大强度的飓风。

安德鲁飓风是1992年大西洋飓风季第一个被命名的热带风暴,当年8月16日以热带低气压的形式出现。8月24日,它以5级风暴形式在佛罗里达州迈阿密南部地区登陆,风速达到每小时165英里(约合每小时265.5公里)左右。

布莱克威尔指出,厄尔尼诺主要在加勒比海和热带大西洋海域等传统“孵化区”抑制飓风形成,但强飓风仍可以在其它地区形成。1983年8月中旬,艾丽西娅飓风在路易斯安那州沿海形成,当时正值厄尔尼诺时期。艾丽西娅飓风随后袭击了德克萨斯州休斯顿,风速达到每小时115英里(约合每小时185公里)。

根据当前的厄尔尼诺现象状况,科罗拉多州大学气象学家威廉·格里和菲尔·科罗巴奇最近发表了一份最新的飓风预测报告。报告称,2009年的飓风季活跃程度将低于平均水平。根据二人的预测,在这个飓风季,大西洋将只会形成10个已被命名的热带风暴。其中有4个风暴将升级为飓风,风速至少在每小时74英里(约合每小时119公里)以上。另有2个风暴将升级为大型飓风,风度可超过每小时110英里(约合每小时177公里)。