中国新闻

中国“辛德勒”何凤山:冒险拯救数千犹太人生命

俞飞

2012年5月4日,美国前众议员代表团一行赴湖南省益阳市博物馆参观,在得知何凤山拯救犹太人事迹后,均被何凤山的义举所感动。

何凤山1901年出生于益阳市赫山区龙光桥镇叶家河村,1938年至1940年担任中华民国驻维也纳总领事,1997年逝于美国旧金山。他在任职期间,面对德国法西斯的种族灭绝政策,勇敢地向犹太人发放通往中国上海的签证,挽救了数千名犹太人的生命,被称为“中国的辛德勒”。2000年7月,以色列政府授予他“国际义人”称号,并在耶路撒冷纪念碑上为其刻下“永远不能忘记的中国人”。

“生命签证”

何凤山1901年9月10日出生于湖南省益阳市赫山区一个贫苦的农民家庭,1921年考入长沙雅礼大学,1926年考取德国慕尼黑大学的公费留学生,并以特优成绩获政治经济学博士学位。他1937年任中国驻奥地利公使馆一等秘书。

1938年3月,纳粹德国吞并奥地利。不久,希特勒命各国驻奥使馆,一律改为总领事馆。5月,南京国民政府委任原使馆代办何凤山为总领事。

纳粹分子大肆煽动反犹狂潮,犹太店铺被捣毁,大批犹太人送入集中营。面对灭顶之灾,欧洲犹太人决计出走,希望借此躲避纳粹魔爪。但是,取得一张出国签证难若登天。

当时,肯接纳犹太人的国家少之又少,而且签证条件极为苛刻。一位奥地利犹太幸存者回忆当年的绝望心情:“签证!我们每时每刻都生活在有关签证的消息中,我们醒来,就被签证问题缠绕。我们时时刻刻在谈论这个问题……我们能去哪里?白天,我们努力获得必要的证件、意见、印戳。晚上,在床上,我们做梦,梦里是长长的队伍,官员!签证!签证!”

1938年7月13日在法国埃维昂召开了讨论犹太难民问题国际会议,与会32个国家都强调种种困难,拒绝伸出援手。于是,素有世界自由港之称的上海,成为各国犹太人首选目的地。奥地利中国总领事馆就成了犹太人获取“生死签证”的最后希望。

国际形势风云突变,被推到历史风口浪尖的中国外交官何凤山向走投无路的奥地利犹太人伸出了援手。

17岁的犹太少年高德斯陶伯,曾先后奔走近50个国家驻维也纳总领馆而一无所获。绝望中的他,最后来到中国总领馆。出乎他意料的是,20份签证在很短的时间里拿到了。捧着这一大叠生死攸关的生命签证,想到全家逃离虎口美梦成真,他激动得说不出话来。

从1937年5月到任,至1940年5月离职,何凤山到底给犹太人签发过多少拯救生命的签证已难精确考证,一位犹太幸存者提供的护照原件表明,他1938年6月得到的签证号为238号,另一份7月20日的护照则显示,签证号已超过1200号。

据此计算,何凤山签发的护照至少有数千份。平均每月派发500多份,有时甚至达到900份。当时一艘轮船往返7趟,载着3600名欧洲犹太难民,来到东方避难天堂上海。

那时,持有中国领事馆签证的犹太人,不仅能合法离开维也纳,危急时刻还能将中国签证作为护身符,拯救自己的生命。上海成为当时世界上唯一向犹太难民敞开大门的国际大都市,顶峰时达3万多人,超过了加拿大、澳大利亚、印度、南非、新西兰五国接纳犹太难民的总和。

南京明日在菊花台公祭抗日外交九烈士(组图)

南京菊花台公祭九英烈

南京菊花台公祭九英烈

九位烈士安葬在菊花台的墓园

九位烈士安葬在菊花台的墓园

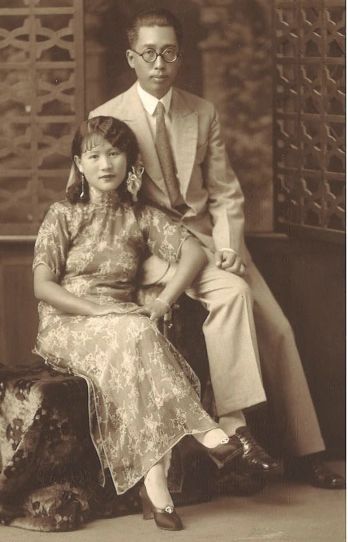

莫介恩和妻子罗淑华合影

莫介恩和妻子罗淑华合影

罗淑华和大儿子莫伟雄(左)小儿子莫伟俊(右)在自家门口合影

罗淑华和大儿子莫伟雄(左)小儿子莫伟俊(右)在自家门口合影

今年是抗日战争爆发75周年,也是菊花台抗日驻外使节九烈士殉难70周年。

70多年前,日军将战火引向中国、引向太平洋。血雨腥风间,中国驻菲律宾马尼拉和北婆罗洲的杨光泩、卓还来、朱少屏、莫介恩、姚竹修、萧东明、杨庆寿、卢秉枢、王恭玮等九位外交使节,身陷异域绝境,仍坚守国家名誉、民族气节,在日军屠刀下拒不屈服,在备受酷刑和凌辱后,于1942年惨遭杀害(注:卓还来烈士于1945年殉难)。直到1947年,九位烈士的遗骸才由专机接回,归葬南京菊花台。外交官遭集体杀害,世所罕见,这起事件当时曾震惊国际。

青山埋忠骨。他们,不应该被遗忘,更不会被遗忘。

为此,现代快报(微博)、新浪网,联合南京市雨花台区委区政府、南京市文物局,将于4月5日举行菊花台抗日外交九烈士公祭活动。同时,我们还在海内外寻访到了其中六位烈士的近20位后人来宁参加公祭。

70载悠悠忠魂,浩气长存。

4月5日,现代快报和新浪微博将共同发起抗日外交九烈士70年公祭烛光接力活动,敬请关注新浪“@头条新闻(微博)”参与。

现代快报记者 常毅 胡玉梅 王颖菲 贾磊

摄影 赵杰 实习生 马晶晶

威逼利诱不为所动,外交精英慷慨就义

他们风华正茂,个个是精英

说他们是“时代精英”,毫不为过。

一帧帧遗照中,文质彬彬的外交官们目光中透着英气。他们有的幼秉家学、出国留洋,有的出身显赫,博学多才。他们是那个时代最优秀的人才,代表国家出使他国,而面对日军严刑拷打,他们保持了尊严,举身赴国难,视死忽如归。

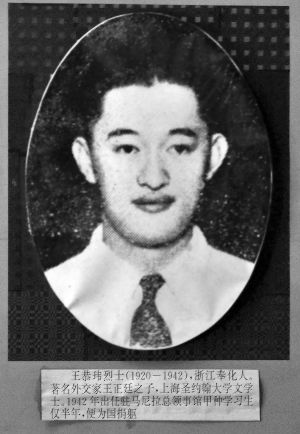

9位烈士中,杨光泩,普林斯顿大学哲学博士,牺牲时42岁;莫介恩,毕业于耶鲁大学,牺牲时49岁;卓还来,巴黎大学法学博士,牺牲时33岁;朱少屏,与柳亚子等人组织南社,主持环球学会数十年;姚竹修,应考外交部数百人中脱颖而出,人称“活字典”,牺牲时35岁;王恭玮,“中国奥运之父”——外交家王正廷的儿子,上海圣约翰大学文学学士,牺牲时22岁……

“他们有西方教育背景,精通英文,通晓西方文化,但同时骨子里又有着中国传统士大夫的忠义精神,他们可以生,但他们选择了坚守,直至牺牲。”倾心多年征集烈士们的史料,南京市文物局副局长杨新华说起这些先烈唏嘘不已。

杨光泩当年是中国驻马尼拉总领事馆总领事,主持工作。照片中的他面带微笑,格子领带和胸前口袋里的手绢整整齐齐。1938年10月受命于危难之秋,在菲律宾等地募集捐款,宣传祖国抗敌形势。杨光泩与麦克阿瑟将军相熟,但他谢绝了麦克阿瑟的好意,没有随机撤离马尼拉。

“马尼拉被宣布为不设防城市,外交官撤离,并不算擅离职守,”杨新华说,“你看过电影《集结号》吧,没听到集结号,没接到命令,他们不撤。”

坚守在陷落的东南亚群岛,9位外交使节成了当地侨胞的精神支柱。面对日方的胁迫,他们严词拒绝。日方对他们施用了种种酷刑,但没一人就范。据目击者回忆,杨光泩等人被害的那天,大义凛然,怒斥日军暴行。枪响之后,他们倒在土坑里,日军士兵又上前以刺刀向各人身上猛捅数刀,才命工人用土掩埋。

“未奉命令之前,绝不擅离职守”

时光回到70多年前。日军将战火引向中国、引向太平洋。

1941年12月,菲律宾首都马尼拉陷入一片混乱。大街上,商店纷纷关门打烊,行人行色匆匆,神情紧张。城外,一阵阵爆炸声声传来,天上黑烟弥漫——美军在撤退前,炸掉了大片汽油库。

菲律宾的局势,在12月7日太平洋战争爆发后就立即紧张了起来。12月8日,日军猛烈轰炸吕宋岛各主要口岸和美军在马尼拉附近的空军基地;10日,日海军大小舰艇进袭吕宋各海岸;15日,日军登陆南吕宋黎牙渊……菲律宾首都马尼拉陷于日军大包围。

在中国驻菲律宾总领事馆,以总领事杨光泩为首的外交官们面临着选择。驻菲美国驻远东司令麦克阿瑟宣布马尼拉为不设防城市,这意味着,各国外交官们可以撤离。然而,杨光泩等外交官们明知前路凶险,却毅然宣布:“身为外交官员,应负保侨重责,未奉命令之前,绝不擅离职守。”其他抗敌会、中华商会的大部分责任人也都留守阵地。

麦克阿瑟撤离时,给他们留了座位

战争爆发前,东南亚一带有大批华侨,华侨领袖们领导着侨社的抗日宣传、救国捐献、抵制日货等爱国活动。战前潜入马尼拉的日本间谍,以摄影师身份做掩护,拍摄了侨领们集会的相片。一旦马尼拉被占,他们将首当其冲遭到报复和迫害。

南京市文物局副局长杨新华研究相关历史资料时,得知中国外交官们之所以没撤离,一个重要原因,就是要保护华侨领袖的安全。

杨光泩曾一度考虑疏散全城华侨,但人数太多,集体疏散太困难,便做出了“希望华侨特别是抗日活

动分子设法自救”的决定。同时,又组织战时服务队,设法安排文教人员疏散,指挥烧毁各种爱国捐款存据,救国公债登记表,及其他重要文件。在马尼拉华侨区,劳联会里挤满了人,他们摩肩接踵,争先恐后来报名,准备到中吕宋农村去打游击。

1941年12月21日,日军在林加因湾登陆后,兵分两路从南北对马尼拉展开钳形攻势。24日,麦克阿瑟撤离,他在飞机上为杨光泩等人留了座位,但杨光泩婉言谢绝了。

被施以酷刑后,他们被秘密杀害

1942年1月2日,清晨,“咔咔、咔咔”,皮靴声震荡在马尼拉大街上。日军占领了这个城市。

当天,杨光泩接到日驻菲副领事木原约他到瑞士领事馆会晤的电话。在瑞士领事馆,一日本军官通知他,日本政府不承认重庆政权,所以他“不再具有外交官身份”。日本军官还要求杨光泩通知华侨领袖集中到一个地方,当即遭到杨光泩的拒绝。他认为,根据国际海牙公约,“交战国不杀敌国外交人员和侨民”,希望日军遵守公约。

但1月4日以后,中国总领事馆8名外交官陆续被关进了菲律宾大学的美术学院。

被押初期,日寇劝降利诱,以利用他们在侨胞中的威望,为其所用。他们先采取怀柔手段,允许外交官们的伙食由青年会集体代办,准许亲属好友探视送食物等。但不久,获悉领事馆曾销毁账册,并有一贯抗日行为时,即胁迫他们接受三个条件:一,通电重庆政府,劝其对日媾和,并宣布拥护南京汪伪政府;二,在三个月内,为占领当局募集相当于居菲华侨1937-1941年给重庆政府捐款1200万菲币的双倍款项,否则没收所有华侨财产;三,组织新华侨协会,与占领当局合作。如果这些条件被接受,被拘人员即可获释,被封财产可以解封,已动用者可以照价赔付。

日本占领当局限在2日内做出答复。杨光泩严词拒绝了。

日占领当局得知,马尼拉陷落前,曾有一艘船停靠,上面装了一船的法币,但后来这些法币不见了。日占领当局妄图弄到这批法币,以破坏中国金融,削弱中国抗战能力。他们要杨光泩说出存放法币的地点,也遭到了拒绝。

3月15日开始,日军断绝外交官们的对外一切联系,对他们百般凌辱,施以酷刑。

不久,大宗法币的下落终于被查清。原来,太平洋战争爆发后,中国在美国印刷了大宗法币,在运回国内的途中,因交通阻塞,滞留在马尼拉海关。杨光泩在日军攻入马尼拉前,决定将其全部焚毁,保证祖国经费不被日寇所用。

日宪兵司令太田恼羞成怒,悍然不顾国际公法,于1942年4月17日下午1点半,将杨光泩总领事等8人用军车秘密押赴华侨义山,加以戕害。

以妻儿性命相,他仍不屈服

在杨光泩等人被捕后半月,北婆罗洲山打根中国领事馆领事卓还来也落入日军之手。

北婆罗洲位于加里曼丹岛北部,即今马来西亚的沙巴州地区旧称。1942年1月1日,日军登陆,岛上象性地驻扎的英国军队被迅速消灭。

1月19日,日军冲进山打根中国领事馆时,只见国旗高悬,卓领事镇静地坐在办公桌后。

一名领头的日本人上前,要他交出文件,这位巴黎大学的法学博士“以文件之灰烬示之”:“全部在此,可以取去”。

日军并不死心,他们认为,卓还来在当地十万侨胞中享有崇高威望,如果他肯加入汪伪政府,显然会对东南亚华人社会产生重大影响,便于日军控制华侨。他们便“好言”相劝,要卓还来投降,但卓还来报之“淡然一笑”。

日军见阴谋无法得逞,旋即露出狰狞面目,“以刀枪置其胸颈”,但卓还来仍淡然处之。无奈,日军只好将他和其他几名外交官囚禁起来。他的夫人赵世平、3岁的女儿卓以佳和6个月大的儿子卓以强也遭禁锢。在狱中,日军拿卓还来妻儿性命来威胁他,但卓还来仍誓不合作。

被囚期间,卓还来经常进山躲避盟军轰炸,与侨胞多有接触,多次有机会逃走,但他对侨胞说,“日军找不到我,全地区的华人可能因此而遭殃”,因此“不应该抛弃你们而逃走”。甚至1945年7月1日,他被放回时,仍不肯逃走。他说,“自身为中国驻北婆罗洲领事,为十万侨胞之寄托”,因此不能离开。仅数日,他又被日军重新拘捕。7月6日凌晨被害。

忠骸归葬南京,万民同悼

日军残杀外交官,国内始终未得到确切消息。这些烈士的家人和亲属也不知道这样的惨况,他们依然热切地盼着他们的归来。

经多方核实,才得以证实,国民政府外交部于1942年发表照会,谴责日寇野蛮兽性。

1945年,盟军光复菲岛。6月14日上午,杨光泩总领事暨七馆员忠骸被发掘出来。

1946年2月23日,杀害杨光泩等8烈士的元凶大田终于伏法。1946年9月20日,杀害卓还来的日军警长阿部木内中佐、芥山光谷中尉在新加坡被处以绞刑。

“一开始之所以没有往被杀害这一方面想,主要是当时的‘日内瓦公约’和‘海牙陆战法规’规定‘交战国对于非战斗员之敌人及无抵抗之普通俘虏不能加以杀害’。”昨天,卢秉枢烈士的侄女卢崇明沉默良久之后说,“当时以为(卢秉枢)全家在轰炸中过世了,没想到日本人悍然不顾国际法规定。”

正是因为如此,当驻外使节九烈士被秘密杀害的消息公布于外时,对外震惊世界,对内声震朝野。

1947年4月1日,卓还来灵位迁入北京八宝山忠烈祠。

1947年7月7日,在马尼拉中山路,华侨们为杨光泩等八位烈士举行了公祭仪式之后,将烈士忠骸送上了专机,归葬祖国。

7月8日,8位烈士和卓还来烈士遗骸公祭礼在南京中国殡仪馆举行,蒋介石敬赠花圈。

同年9月3日,抗战胜利纪念日,九烈士忠骸一同安葬菊花台,万民同悼。“当时的骑兵骑黑马执军旗开道,军乐队奏乐,很多学生来送行。”在雨花台区文化局,有关九烈士的档案记载中,当时前来为烈士们送行的,有沈怡、叶公超、刘师舜、张群、王世杰、薛笃弼、甘乃光、邵力子以及各国使节、机关学校代表、烈士亲属等300余人。

青山埋忠骨。几十年来,人们没有忘记过他们。1987年11月17日,“纪念外交抗日九烈士公葬四十周年”祭扫仪式,在菊花台九烈士墓举行,居住在世界各地的九烈士家属都收到了一份特殊的邀请,他们从全世界各地赶到了南京,赶到了菊花台。

就在昨天,在朱少屏烈士的墓前,快报记者看到一束沾了露珠的鲜花,园林工人说,这是朱少屏的母校——上海南洋中学来为英雄祭奠时留下的。

南京菊花台明天上午公祭九英烈 现代快报微直播

昨天,莫介恩烈士长子莫伟雄在仔细阅读现代快报的报道

昨天,莫介恩烈士长子莫伟雄在仔细阅读现代快报的报道

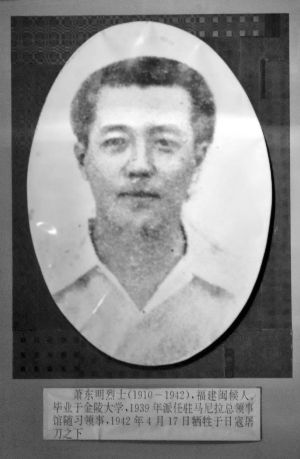

萧东明烈士

萧东明烈士

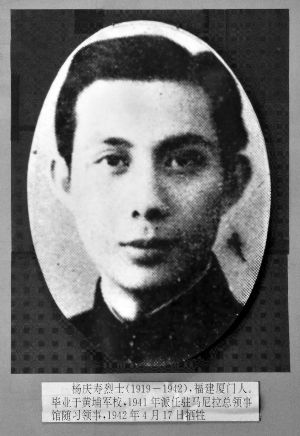

杨庆寿烈士

杨庆寿烈士

王恭玮烈士

王恭玮烈士

■昨天11点30分,烈士莫介恩的长子携夫人从美国加州乘飞机抵达上海浦东国际机场,今天上午将抵达南京。一想到明天举行的菊花台公祭,莫先生就激动不已。为此,他已经做了多日的准备。

■昨天14点30分,烈士杨光泩的侄子杨延元携夫人从北京来到南京。此行,他带来很多珍贵的历史图片,包括杨光泩在马尼拉的影像记录,还有25年前,举家前来菊花台祭奠先烈时的合影。

■昨天19点54分,烈士姚竹修的幼子姚铮华携夫人刘族光乘动车组D284次从郑州来到南京。曾经参加25年前那次公祭的老人感慨,“我今年72岁,在这一辈烈士后人中,是最小的一位了,很高兴这次能在南京重聚,以后再要相聚,恐怕是难上加难了。”

今天上午,还有另外三英烈的多位后人,将相继抵达南京,并参加下午在现代快报举行的座谈会。

抗日外交九烈士

系列报道之六

悠悠70载,又见清明。

今天下午3点,菊花台抗日外交九英烈中,六位英烈的十多位后人,将齐聚现代快报,70年来首度分享先辈们为国家为民族的英勇往事。他们是英烈们的儿子、孙子、侄子……他们从海内外赶来,带着深深的敬意和缅怀。

明天即4月5日上午10点,现代快报将联合南京市雨花台区委区政府、南京市文物局,在南京菊花台举行九英烈殉难70周年公祭。届时,现代快报官方微博将进行全程直播,敬请关注,点烛、献花。

□现代快报记者

王颖菲 常毅 贾磊 胡玉梅

摄影 赵杰 实习生 马晶晶

莫介恩长子首次来宁为父扫墓

飞行十多个小时,连喝4杯咖啡

83岁老人下机就说:我太激动了

昨天上午11点半左右,莫伟雄先生携夫人出现在上海浦东机场的航班到达出口。远远看见了记者高举的接机牌,莫先生一边挥着手,一边微笑着大跨步走来。尽管飞了十几个小时、83岁高龄还患有脑血管疾病,但莫先生脸上没有显出一丝疲态,“我太激动了。知道吗,到现在为止我已经喝了4杯咖啡。”

旅程一路,感叹国内变化巨大

虽然在飞机上睡了一夜,但莫先生的头发还是打理得整整齐齐,一身休闲西装、西裤和棕色的皮鞋。鼻子上架着的一副细框眼镜以及精致的腕表,透露出了他作为一个成功的股票经纪人与商人的气质。看着他大步流星地走来,凭谁也不敢相信他已经年逾八旬。

从机场往上海市区的路上,莫老先生停不住感慨,“中国的变化令人感到惊奇,发展太神速了。”在父亲莫介恩烈士去世后这70年里,他曾因为工作而回过中国多次。“1978年左右为一个设施工程回来,那时中国到处只有矮房,人们穿的衣服几乎一样;1992年到1994年为一个道路工程回来过,那时已经变化很大;前几年常去厦门,那里几乎一年一个样;现在再看看上海,已经是个国际大都市了……”

到达宾馆后,本以为一路舟车劳顿需要稍事休息,可他却精神抖擞,甚至准备着要喝第5杯咖啡,结果被莫太太劝住了,“还是先休息一下吧。”莫太太说话不多,很多时间都安静地坐在一旁听着丈夫叙述,“你们的采访,一点一点勾起了他的回忆,离开家之前的那几天,他几乎天天都在写邮件,回忆和父亲、母亲在菲律宾共同生活的各种细节。他对于这趟南京之行,非常重视、非常激动。”

看着报纸,从激动到凝重

坐在房间的书桌旁,莫先生将自己为4月5日公祭准备好的致辞拿出,费力地对照着英文和拼音一遍遍做“排练”。尽管有些磕磕巴巴,但他念得很认真、很入神,“他为此紧张了很久了。”莫太太说。

接莫先生前,现代快报记者特意随身带着3月30日《现代快报》中有关莫介恩及其他几位烈士的报道,昨天午饭前交到莫先生手中。刚刚下飞机饥肠辘辘的他,一看到报纸,顾不得吃饭,便急急忙忙地翻开阅读,看得极认真,似乎要把每一个字都牢牢刻到心中。无奈由于中文水平不高,报上的字多半不认识,很多时候,他只得愣愣地盯着照片发呆。“这是杨总领事,我见过……这是卓还来,牺牲在马来西亚的那位……这是姚竹修、萧东明,他们的夫人以及杨光泩的夫人就和我们住在一起,因为杨家被日本人占了……这位学习生年纪很轻,22岁就去世了……”莫先生一边说,手指一边从一位位烈士名下划过。

然而,看到忠骸回国的几副资料图片时,一直激动得不断说话的莫先生却沉默下来,“真的有很多人在送他们……我们当时去了美国,从来没有人告知我父亲的遗骸被埋在了南京。”他叹一口气,又向后翻了一页,看到了父母亲的合影,以及母亲与自己和弟弟坐在家门口的照片,神情变得更加凝重起来。沉默了好一会儿,他突然开口,“当时那么开心……”语气里透出深深的伤感。

今天下午,烈士后人聚首快报

由于一直误以为父亲遗骸埋在马尼拉,莫伟雄从未来宁为父亲祭扫过。而这次的长途跋涉,不仅是为了实现自己的心愿,也是因为莫伟雄一直期盼着,希望能再见到其他烈士的后人,和他们倾诉、分享这半个多世纪以来的回忆。

今天下午,他和其他五位英烈的后人将来到现代快报聚首,将各自的回忆拼成一张巨大的图画,帮后世完整还原70年前的历史,讲述自己了解的每个感人故事、每个动人细节。

儿子眼中的莫介恩

悠悠父子情,拳拳报国心

手拿快报,也让莫伟雄先生的记忆再次打开,讲述起一些近期刚刚忆起的往事。

爱国情怀

留学时号召大家学成回国

莫先生说,他父亲的品性,特别是在对待民族、国家的态度上,可能很大程度上受了祖父的影响。莫介恩在香港长大,家中一共有13个兄弟姊妹,他排行第三。莫介恩的父亲在香港一所同时教授中英文的大学里担任校长,对子女的教育尤其重视。莫介恩在学校成绩一向十分拔尖,甚至还在中学里跳级,15岁就中学毕业。当时政府正在招募优秀学生,送他们出国深造。莫介恩于是和17岁的二哥参加了政府组织的考试,两人均被高分录取,送往美国。临行前,父亲对兄弟二人说,“现在的中国,因为不够强大而受尽欺负,你们出国,是为了这个国家而学习,因此必须学一些有用的,好回来后报效国家。”因此到了耶鲁大学后,莫介恩选择了电气工程专业,而他的二哥主要研究火车及轨道的建设。在大学里,莫介恩担任中国学生会下一个杂志的编辑,他常常在杂志上写文章,号召中国留学生们学成归国,为国献力,然而却遭到很多人的不理解。“他不知道,其实很多人并不想回到中国,他们只想着赚钱,没有像他一样宏伟抱负。”

无论周遭人是如何看待,大学毕业后,莫介恩还是毅然回国。1921年前后,被政府派去了沈阳,接管一家一战后德国交出的发电站。1929年,东北战乱,莫介恩被迫离开沈阳。当时,中国驻菲律宾领事馆总领事正好是莫介恩好友,那时菲律宾还在美国的统治之下,官方语言是英语,好友知道莫介恩英文好、暂时又没有工作,便力邀莫介恩去领事馆帮忙。

1929年,莫介恩带着妻子罗淑华、出生仅几个月的大儿子莫伟雄,来到了马尼拉,并在那里生下了二儿子莫伟俊,一家人一呆就是13年。

尽职护侨

促使菲修改排华法律

莫介恩到达菲律宾后,以他的热情、幽默、友好,与当地的华人华侨很快熟悉起来。同时,通过一个由在美留过学的人士组成的同学会,他结识了很多菲律宾以及美国高官,其中就包括当时菲律宾国会的议员及其他政要。这些人际关系,为莫介恩此后帮助在菲侨民争取权利做了良好的铺垫。

莫伟雄回忆,当时父亲莫介恩做的很重要的一件事,就是促成菲律宾政府修改或缓和了部分排华法律,使得对待华侨的法律不再如此严苛。因为此前在菲律宾,华人的自由、财产的权利均得不到保护。比如华人如果在菲犯罪,惩处起来也会比菲律宾本地人更加严厉。他甚至为受打劫的华商当过“侦探”,揪出了犯罪的菲律宾小偷,使得华人被抢的情况大大缓解。

莫伟雄不止一次记得,早上一打开自家房门,就看见门口跪着请求帮助的侨胞,虽然他们遇到的问题并不属于莫介恩的工作范围,但莫介恩还是为他们积极奔走、从不推辞。深受恩惠的侨民想通过登报等各种形式感谢莫介恩,都被他拒绝了。“他是一个极其谦逊的人,对于名利是从不在意的,”莫伟雄印象很深,“就连照相,父亲也总是站在后排,把自己摆在最不起眼的位置。”

莫介恩为华侨们的付出,是有目共睹的。因此尽管中央政府3次想把莫介恩调走,但都因马尼拉华侨的恳切挽留,而留了下来。其中最后一次的调任安排,是在战争爆发几个月前,外交部来电要将莫介恩调到加拿大温哥华升任总领事,与前两次不同,外交部要求他必须到任。可莫介恩却说,“侨胞这么恳切挽留我,新移民律又这么需要我来办理,等半年吧,等我弄完了这件事情,总算替侨胞做了一件好事,我们再走吧。”因此耽搁了半年,而他没有想到的,心愿还没有实现,他就将热血永远地洒在了马尼拉的土地上。

英雄情结

爱带孩子们看牛仔电影

莫介恩被逮捕时,莫伟雄只有13岁。“父亲很忙,我们只有晚上和周末才能见到他。”莫伟雄说,父亲每天白天忙工作,晚上要参加其他领事馆的社交活动,周末有时还要为侨胞四处奔走,与他和弟弟的相处时间非常少。因此,莫介恩也非常珍惜和孩子们相处的有限的时间。每周六,他们一家总会早早地来到中国城的一个茶餐厅,那家餐厅有很多报刊、杂志和孩子们看的漫画,每人抱上厚厚一摞,浸心阅读,直到中午才会离开;而下午,莫介恩则会带孩子们看电影,“最常看的就是牛仔电影了,此外还有歌舞及喜剧电影,这几乎是我和弟弟每周最期待的事。”莫伟雄先生的脸上绽开孩子般的笑容,似乎回到了70多年前的某个充满欢声笑语的下午时光,但他的脸色也很快变得凝重起来。“但是从1936年以后,他回家的时间变得越来越晚了,有时甚至彻夜不归。”

后来家人才得知,为了抗议日军的侵华行为、抵制日军进入马尼拉, 父亲每周都会为当地《华侨商报》写抗日文章,有时甚至写到天亮。同时,母亲罗淑华也在积极组织当地华侨捐钱和其他战时物资,并频繁地通过轮船送回国内,支援中国军队。

1941年底,得知日军即将攻入马尼拉,华侨们纷纷举家逃离马尼拉。准备离开的那一天,莫介恩家门口停了20多辆当地华侨的汽车,华侨们为莫介恩一家准备好了房子、车子,就等着帮他们搬行李、一同离开。面对如此细心的安排,莫介恩选择了拒绝。他表示,外交官们若走了,没有人与日军沟通,他们便会更加肆无忌惮地杀人。无奈之下,华侨只得先行离开。几天后,一位为外交官们安全深感担忧的华侨又冒险驱车返回,想将莫介恩一家接走,然而,莫介恩的态度依旧坚决。

铁汉柔情

就义前不舍妻儿

1942年1月,莫介恩被日军从家中带走,拘禁在菲律宾大学。当时,罗淑华还能每天探望丈夫,给他送去吃的和干净衣服,并将脏衣服带回家清洗。可是不久,形势便急转直下。杨光泩、莫介恩等人被压到了圣地亚哥监狱,关押在最底层一个十分潮湿的地方,受到日军严刑。罗淑华最后一次看到莫介恩时,他的脸上全是血,浑身是伤,衣服也烂了。罗淑华在1945年的一篇回忆文中,记述了自己4月16日最后一次在监狱和丈夫相见的场景,“当我正要离开的时候,他叫了我一声:‘淑华,你回来。’他说:‘我很对不起你。你知道,去年外交部决定要调我到加拿大,我因为华侨再三挽留,没有离开。我想,我干外交十几年了,我对侨胞没有什么功绩,总想干一件对侨胞有益的事情才走……现在,我的计划是破碎了,而且我留下了一个重担给你。本来孩子们是应该由我培养的,现在将由你一个人负担了。’”

从1942年到1945年,因为杨光泩、莫介恩等人不在身边,他们的妻子、孩子的生活比之过去困难了许多。莫伟雄依稀记得,他当时和母亲、弟弟住在一所大房子里,同住的还有杨光泩、姚竹修、萧东明的妻子、女儿,以及王恭玮的妻子,共5户人家。虽然战时物资紧张,但他们获得了很多爱国华侨的支持和帮助。3年来,常常有人给他们送来米、油和蔬菜,还有人给他们送去布匹和鞋子。因此对于十多岁的莫伟雄来说,生活几乎没什么改变。1945年,马尼拉光复,几家人分别飞赴美国的东西海岸,逐渐地失去了联系。

年轻的他们在生命最美好时逝去,甚至没有留下太多痕迹

尚有三烈士的后人失联,快报继续征集线索

1942年4月17日,菲律宾马尼拉华侨义山,面对日寇举起的枪,32岁的萧东明、25岁的杨庆寿和22岁的王恭玮挺起了自己的胸膛,就像国民政府驻马尼拉总领事馆另外五位年纪更大些的同事一样,三位年轻人看向日寇的眼神充满了轻蔑。

他们的生命在最美好时戛然而止。

70年过去了,菊花台上,将再次迎来一次为烈士们举办的公祭,现代快报记者在海内外寻访到其中六位烈士的家属,却没能找到另外三位年轻烈士的家人——他们年轻的生命,甚至没来及留下太多痕迹。不过,人们没有忘记他们,在即将到来的4月5日,抗日外交九烈士殉难70周年公祭活动中,将有年轻的孩子们,为他们献上敬意。

生命之花最灿烂时凋谢于马尼拉

哪怕在最详实的史料中,关于三位年轻人去马尼拉之前的记载也十分稀少,“萧东明,号海平,1910年生,福建闽侯人,原金陵大学毕业,1932年11月1日到国民政府外交部工作,1934年3月14日任外交部交际科科员,1939年派任马尼拉总领事馆随习领事;杨庆寿,1917年出生,祖籍福建,出生于菲律宾,毕业于黄埔军校。1941年任国民政府外交部科员,童年派任驻马尼拉总领事馆随习领事;王恭玮,浙江奉化人,生于1920年,著名外交家王正廷之子,上海圣约翰大学文学士,出任驻马尼拉总领事馆甲种学习员。”这样寥寥几笔的描述,让人很难看出三位年轻外交官的风采。

不过,他们当时确实是难得的青年才俊,偶尔一点描述,锋芒尽显。

曾经于1936年跟杨庆寿在中央政治学校大学部外交系同学的周开仁先生,曾经在1988年撰写《悼念日军杀害的杨庆寿烈士》一文,“庆寿兄身材修长,态度文雅,从外表来看,他具有很标准的外交官风度。1941年,我住到庆寿兄在马尼拉市中心租住的旅馆中,房间里堆积了不少书籍与杂志,他心境十分平静,勤于阅谈,与我讨论的大半是广泛的学术性问题,诸如康德哲学之类。大概,他当时准备在菲律宾大学兼修高级学位。”

一叶落而知秋,这寥寥几笔,就让一位足以令人遐想的机敏好学、温文尔雅的年轻人跃然纸上。

不过,这种足以让同时代大多数人仰视的青春,在1942年的马尼拉戛然而止。1942年4月17日,日军将关押了数月的,国民政府驻马尼拉总领事馆的八位工作人员押至华侨义山,用枪指着他们倔强的头颅。

“刽子手奉令开枪,竟因心虚手颤而未中要害,杨总领事以手示心,再射始被射中。各殉难者被击中后,前仆跌入预先挖掘好的土坑中,日宪兵拥上前去,用刺刀在各人身上乱刺乱戳。然后,才命令菲工以土掩埋。”这段来自目击者的描述,成了牺牲者们最后的画像。

生命过早逝去,轨迹难以追寻

与其他的几位烈士不同,年轻的萧东明、杨庆寿和王恭玮,留在这个世界上的痕迹并不多。上个世纪80年代,南京市文物局副局长杨新华在写作《异域忠魂》一书时,曾经试图寻找过这三位烈士的家人,但几经辗转,收获依然不多。

“1985年8月20日,解放后在菊花台的第一次公祭一个月之后,我收到了一封来自美国的来信,写信人是王淑。”杨新华说,当时他就激动了,因为在追寻萧东明烈士家属的时候,知道他的妻子叫王若璧,也叫王淑。“当时找了很久都没有消息,没想到,她也定居国外了。”

通过与王若璧的通信,杨新华找到了在南京的王海燕,她是王若璧的侄女。当时在《南师大校刊》担任文学艺术编辑的王海燕帮忙联系了九烈士国内外的很多亲属,也通过一些途径,宣传九烈士的事迹。

不过,因为王海燕与萧东明并未见过面,她可以搜集的资料也不多,“萧东明的父亲叫萧宽,曾经留法勤工俭学与李四光、周恩来等同学并相交。不过,萧宽在解放后已经去世了。”

杨庆寿的资料更是少之又少,这位出生在菲律宾的华侨在国内,似乎没有多少亲属。1988年,来自台湾的游客周游,把一本台湾当年5月发行的《传记文学》邮寄到了雨花台区政协文史委员会。“这本《传记文学》上面,有两篇文章,一篇是《被日军杀害的驻菲总领事杨光泩事略》,还有一篇是《悼念日军杀害的杨庆寿烈士》。”杨新华说,杨庆寿烈士的资料大多来源于此。

相比之下,王恭玮烈士的遗妻邵秀兰倒是跟杨新华时常通信。

“当时她也已经定居在美国了,因为王恭玮牺牲得早,他们之间甚至没有孩子。”杨新华拿出了一些与邵秀兰的通信,这些信里,字里行间都透露着对于亲人的思念和对于残暴者的控诉。

“几十年岁月流逝,恭玮的遗妻已经成了白发游子,已是年迈多病、守屋退休的六七十岁的老婆婆了。今我收心泣血,赶记九烈士被害和世界大战时日本军敌在菲律宾首都马尼拉的疯狂残暴的大屠杀,相同日本在祖国南京屠杀中华同胞一般的残忍苛毒。”在与杨新华的通信中,邵秀兰这样写道。

1987年11月17日,南京市各界人士在菊花台举办“纪念外交抗日九烈士公葬四十周年”活动,萧东明的内侄女王海燕来到现场,邵秀兰的弟弟邵扬杰也从美国过来了。

如今他们的家人更加难以找寻

时间又过去了25年,昔年公祭的参加者,如今更加稀少了,想要找到他们,变得更加困难。

王海燕在几年前去了国外,找到她往日的同事与朋友,也没办法找到她的联系方式。

记者找到福建省南安市金淘后坑村,这里是杨庆寿烈士的家乡,根据族谱记载,杨庆寿烈士的父亲杨孝西生于此处,抗战期间,杨孝西、杨守业兄弟俩分别将一些孩子送回家乡读书,以逃避战火。

不过,尽管有“杨庆寿出生在南洋,个头不高,一副斯文的书生气,少时天资聪颖,10来岁就能讲《三国演义》等历史故事。”之类口耳相传的故事,村里依然难以找到这位烈士的亲属。

同样的情况还发生在浙江奉化,因为邵秀兰已经去世,昔日的地址联系不到。所以,记者根据王恭玮烈士的父亲王正廷的生平介绍,找到了浙江省奉化市西坞街道。王正廷确实是这里走出的名人,不过,在当地公安部门查询时,记者发现,这位中国的奥林匹克之父,在解放前,已经举家迁走。

纽约巴士侧翻事故导致至少14人死亡

新华网纽约3月12日电(记者荣娇娇 白洁)美国纽约市布朗克斯区一高速公路12日清晨发生大巴车侧翻事故,目前已造成14人死亡,多人重伤,死伤者中多数为华人。

新华社记者在现场看到,一辆标有“环球旅行巴士”公司的黑色大巴车完全侧翻在 纽约布朗克斯区新英格兰高速路边,车体残骸散落一地。高速路旁一根写有“HATCHISON PARKWAY14号出口”的金属标志杆从车头驾驶室位置纵向向后将车体拦腰劈开。

现场停有多辆纽约市警察局、消防局和医院的救护车辆,另有一架直升机在空中支援救援工作。

据纽约市警方介绍,这辆旅游大巴载有32人,事故发生在当天清晨5时30分。95号州际公路南行方向随即关闭。

纽约警察局局长凯利告诉记者,事故可能因一辆卡车导致,但目前尚不清楚到底是卡车从后撞击了大巴车,还是大巴司机发现卡车紧急避让后发生侧翻。他说,卡车司机在事故发生后并未停车,警方目前正在追查这名司机的下落。凯利说,死伤者年龄在20岁至50岁之间。

纽约市副市长哈里斯在事故现场举行的新闻发布会上说,“死伤者中多数为华人”。现场已有多名说普通话和粤语的警员帮助处理事故。

新华社记者随后在收治多数伤员的JACOBI医疗中心看到,多位华裔前往医院寻找亲属下落。一名正在焦急等待消息的年轻华裔女子对记者说,她的公公婆婆就坐在出事的这辆大巴车上,目前还不知道他们的状况。

中国驻纽约总领事彭克玉当天中午也赶往收治多数伤员的JACOBI医院。他告诉新华社记者,总领事馆已派工作组来医院了解具体情况,并在总领事馆设立值班室。总领事馆将随时与纽约市长办公室保持联系,核实死伤者的最新情况。

彭克玉说:“这是一起非常不幸的事件,不管死伤者是中国人、华裔还是美国人,我们都感到非常难过。”他同时表示,为中国公民提供领事保护总领事馆责无旁贷。

据纽约市长办公室介绍,目前,纽约市政府已在曼哈顿下城地区成立家庭援助中心,向死伤者家属提供相关信息,并配备多名中文译员。同时,死伤者家属也可拨打纽约市政热线311了解情况。

巴基斯坦法院下令抓捕美国领事馆肇事司机

据美国媒体报道,被美国领事馆汽车撞死的巴基斯坦人家属的代理律师2月18日表示,巴基斯坦法官当天已经下令要求抓捕肇事司机。

上月27日,美国领事馆雇员雷蒙德?戴维在巴基斯坦拉合尔当街枪杀两名巴基斯坦人。这起事件发生后,美国领事馆一辆汽车赶到现场试图帮忙,却将一名路人撞死。

巴基斯坦当局表示他们并不知道当时谁坐在汽车内,美国方面除了承认当时驾驶汽车的是美国领事馆的工作人员外,其他细节并没有具体提及。美国媒体分析称,巴基斯坦当地法官签发逮捕令可能是在向美国施压,要求其提供这名司机的姓名等信息。

外界分析称,这名肇事者很可能已经离开巴基斯坦,因为根据以往的案例,美国领事馆的工作人员一旦在巴基斯坦卷入麻烦,会第一时间离开这个国家。不过该男子也很可能是巴基斯坦人。

美国驻巴基斯坦大使馆发言人18日只是表示这起事故正在调查中,不过拒绝对当前签发的逮捕令发表评论。

同时,这份逮捕令会给美国领事馆雇员枪杀巴基斯坦人的案件增加紧张的气氛。戴维在被警方抓捕后辩称,自己当时是出于自卫才开枪的,因为那两名男子当时骑着摩托车在跟踪他的汽车,企图对他进行抢劫。美国方面认为,戴维因为在为美国领事馆工作所以享有外交豁免权。

(来源:中国日报网 小唐)

與家人同步收看國內節目:中國電視澳洲平台開播

經過兩個多月的試播,中國電視長城(澳大利亞)平台于昨日正式開播。該平台運營方中國國際電視總公司與合作伙伴澳大利亞Fetch TV在悉尼舉行了開播儀式。

中國駐悉尼總領事胡山、中國國際電視總公司總裁李建,澳大利亞Fetch TV負責人,以及華人華僑代表出席了儀式。

胡山總領事表示,中國中央電視台與Fetch TV的合作順應了中澳兩國交流日益深化的良好勢頭,為澳大利亞人民了解中國、分享中華文明打開了一扇新的窗戶。他表示相信,隨著長城平台進入澳大利亞家庭,將更加有利于促進中澳友好,為加深兩國人民的友誼做出貢獻。

李建總裁說,澳大利亞是大洋洲華人聚居的重點國家,通過與Fetch TV的合作,我們很高興能夠將豐富多彩的中國優質電視頻道呈現給澳大利亞的華人朋友們,希望長城平台能將故鄉的感覺帶給他們。Fetch TV首席執行官斯科特·羅爾森說,提供多元文化節目是Fetch TV發展戰略的重要組成部分,我們重視澳大利亞廣大擁有不同文化背景的觀眾,並且針對他們的需求提供節目服務。

據悉,中國電視長城(澳大利亞)平台是中國電視長城系列平台之一,集成了中國中央電視台頻道在內的16個頻道,包括CCTV-4 、CCTV-NEWS、CCTV-娛樂、中國電影頻道、北京電視台、上海東方衛視、湖南衛視國際頻道、福建海峽衛視和鳳凰資訊台等。

來源:中國新聞網