中国新闻

非洲发现新种鲨鱼:嘴似长剑刺穿鱼群(图)

2011年发现的鲨鱼新种 “细长条”锯鲨嘴里长满牙齿

2011年发现的鲨鱼新种 “细长条”锯鲨嘴里长满牙齿新浪环球地理讯 北京时间12月31日消息,据美国国家地理网站报道,加利福尼亚科学研究院12月宣布,4种新鲨种,其中包括一种“细长条”锯鲨,是该院研究人员2011年发现的140个新品种中的一些。非洲侏儒锯鲨(学名Pristiophorus nancyae)是在非洲莫桑比克利用1600英尺(490米)深的拖网偶然捉到的。据该研究院的研究助理大卫-艾伯特说,这是迄今为止科学界知道的第七种锯鲨。

这种食肉动物拥有长长的口鼻部,里面长满牙齿,它像一把利剑,锯鲨挥舞着这个附属肢刺穿鱼群,然后回转身吃掉任何受伤的鱼儿。艾伯特表示,除了锯鲨,一种天使鲨新品种——凯氏扁鲨,是根据在菲律宾吕宋岛近海深达1200英尺(370米)的水下捕获的一个样本命名的。喜欢栖息在水底的天使鲨,它的巨大胸鳍类似翅膀,这种动物经常用海底沉积物掩埋身体,伺机捕捉过往的猎物。

另外还有两种小棘乌鲨,它们是分别在台湾和南非发现的。这些新发现是最近找到的鲨鱼和鳐新品种中的一部分。艾伯特表示,他们在过去10年间描述了大约200个新品种,与之相比,之前的30年间仅不足200种。虽然在描述新鲨种方面取得了很大进步,但是科学家对这些食肉动物的行为或者它们的数量知之甚少。部分原因是因为很多鲨种都局限在狭小区域和有限的栖息地内,还因为进行这方面研究的资助少得非常可怜。不过很多科学家和生态环保人士一般也会忽略他们研究的特定鲨种。艾伯特说:“有很多(鲨)种用雷达根本无法发现,因为它们的体型很少。而且浩瀚无边的海洋还有很多是我们不了解的。”(孝文)

蜘蛛体型越小大脑越大:巨脑赋予强大织网能力

一只成年雌性跳蛛,学名“Phidippus clarus”(图片来源:Don Johnston, All Canada/Getty Images)

一只成年雌性跳蛛,学名“Phidippus clarus”(图片来源:Don Johnston, All Canada/Getty Images)新浪环球地理讯 北京时间12月23日消息,据美国国家地理网站报道,美国科学家进行的一项新研究发现,体型微小蜘蛛的拥有相对于它们的体型来说巨大的大脑。这种巨脑可能解释了体型微小的蜘蛛的织网能力为何与体型更大的蜘蛛不相上下。

研究过程中,史密森尼热带研究所研究员比尔-伊伯哈德率领的团队对来自6个结网蜘蛛家族的9个种群进行了分析。研究人员发现,蜘蛛的体型越小,相对于体型的大脑体积越大。一些蜘蛛种群的中枢神经系统所占据的空间达到整个身体的近80%,有时甚至会溢入腿部。

圆蛛Leucauge mariana等一些蜘蛛的幼仔因大脑巨大身体发生膨胀,这种现象直到发育成熟后才消失。伊伯哈德表示大脑占据大部分体内空间似乎对其他器官带来问题。对于这一现象,科学家并没有进行深入研究。巨大的大脑同样影响了蜘蛛纲动物的外形。科学家在研究中发现,成年跳蛛Phidippus clarus的消化系统位于头胸部。但在年轻个体身上,所有这些空间都被大脑占据,幼仔的消化系统并不成熟。巨脑将对蜘蛛的发育产生影响仍是一个未知数。

伊伯哈德在描述这项研究的文章中指出,据推测,较大的大脑是织网所必须的。织网是一种更为复杂的行为。所谓的偷窃寄生蜘蛛并不具有织网能力,靠偷窃其他蜘蛛的猎物为生,但没有任何迹象显示,它们拥有相对较小的大脑。偷窃需要在悄无声息中进行,要求偷窃寄生蜘蛛具备一定程度的智商,这也就解释了这个窃贼的大脑为何与结网蜘蛛不相上下。此次有关蜘蛛大脑的研究发现刊登在11月出版的《节肢动物结构与发育》杂志上。(孝文)

地球最小青蛙身长9毫米体型不及巧克力豆(图)

新发现的青蛙种群,学名“Paedophryne dekot”

新发现的青蛙种群,学名“Paedophryne dekot”新浪环球地理讯 北京时间12与19日消息,据美国国家地理网站报道,一项新研究指出,巴布亚新几内亚发现两种新种青蛙,体型不及一粒M&M 巧克力豆。其中一种新种青蛙被称之为“Paedophryne dekot”(dekot在当地语中意为“很小”),身长大约在8.5到9毫米之间。另一种的皮肤疙疙瘩瘩,被称之为“P. verrucosa”(verrucosa在拉丁语中意为“长满疣”),身长在8.8到9.3毫米之间。

此前的体型最小青蛙纪录保持者也是Paedophyrne家族成员,身长大约在10毫米左右。新发现的两种青蛙不仅是地球上已知最小的青蛙种群,同时也是地球上最小的四足动物或者说四足脊椎动物。地球上已知最小的脊椎动物是东南亚的原生壤鲤,发育成熟后的雌性原生壤鲤身长只有7.9毫米。“保护国际”的两栖动物专家罗宾-摩尔表示:“体型如此微小的青蛙让我感到吃惊,它们不断推动微型化的极限。”摩尔并没有参与此项研究。

这两种新种青蛙是动物学家弗瑞德-克劳斯2011年在巴布亚新几内亚东南部一座与世隔绝的山脉进行考察时发现的。克劳斯就职于夏威夷的毕夏普博物馆,此前曾将Paedophyrne确定为一种新种青蛙。这个种群的青蛙只生活在雨林地面的树叶上。他指出,这些青蛙之所以进化出如此小的体型可能是为了适应不被其他动物利用的环境。这两种迷你青蛙可以用螨类等体型微小的猎物填饱肚子,但对于体型较大的青蛙来说,这一点显然很难做到。

科学家通过倾听它们的叫声,而后找到叫声的源头,进而发现这些小生灵的位置。在巴布亚新几内亚,克劳斯和一群当地助手几乎把脸贴在地面,寻找微型青蛙的踪迹,发现之后徒手将它们捕获。很显然,完成这项工作绝非易事。克劳斯说:“这些小东西会像蟋蟀一样跳,一会跳到这儿,一会又跳到那儿。”

科学家对微型青蛙了解不多。此次发现说明世界上其他地区可能也存在这种小生灵。研究人员在论文中写道:“毫无疑问,其他很少被人考察的热带地区生活着其他微型物种,等待我们去发现和描述。”研究论文刊登在12月12日的《ZooKeys》杂志上。摩尔说:“这一领域最令人感到兴奋的是,你知道类似这样的新物种将陆续浮出水面。”

奇特蜗牛利用粘液自制气泡筏海中冲浪(图)

新浪环球地理讯 北京时间10月25日消息,据美国国家地理网站报道,一些蜗牛种群利用粘液包覆空气制造气泡筏,而后借助气泡筏在海水中“冲浪”。它们如何进化出这种怪异的生活方式一直以来就是一个不解之谜。美国科学家经研究发现,这种制造气泡筏的蜗牛种群由一种底栖蜗牛进化而来,名为“梯螺”,仍然生活在地球上。

1.蜗牛也“冲浪”

蜗牛也“冲浪”

蜗牛也“冲浪”一只紫罗兰色蜗牛(学名“Janthina exigua”)悬挂在漂浮的自制粘液气泡筏下面。很久以前,科学家就观察到蜗牛利用这种气泡筏在海水中“冲浪”。粘液筏拥有很多功能,除了充当一个漂浮装置外,还是卵存储区和幼仔的活动平台。美国密歇根州大学安娜堡分校的博士生赛利亚-邱吉尔表示,地球上利用粘液制造气泡筏的蜗牛种群共有不到10种,它们如何进化出这种怪异的生活方式仍旧是一个谜。

邱吉尔一直怀疑气泡筏行蜗牛从一种可以产生充满粘液的卵块的底栖蜗牛进化而来。为了找到气泡筏行蜗牛血缘关系最近的近亲,研究人员对它们以及其他潜在亲属的DNA进行排序,同时利用分子技术描绘出系谱图。研究结果显示气泡筏行蜗牛由一种名为“梯螺”的底栖蜗牛进化而来,后者仍然生活在地球上。这两种蜗牛都能利用身体底部的器官分泌粘液,所不同的是,气泡筏行蜗牛并不形成卵块,而是利用快速硬化的粘液制造筏子,被气泡包裹。研究发现刊登在《当代生物学》杂志上。

2.搭便车

搭便车

搭便车一只身躯巨大的雌蜗牛(学名“Recluzia cf. jehennei”)猎捕栖息在气泡筏上的僧帽水母。此外,一只微小的搭便车蜗牛依附在气泡筏下面。在研究Recluzia蜗牛时,邱吉尔发现微小的搭便车蜗牛依附在雌蜗牛的气泡筏下面。她说科学家此前从未观察到这种现象。由于体型太小,邱吉尔和同事无法确定这些搭便车者的性别,但他们认为有可能是雄性。一旦在空旷的海域发现雌蜗牛,它们就依附在气泡筏下面。

蜗牛是雌雄同体,也就是说,这些雄蜗牛也最终变成雌性,而后利用自己制造的气泡筏漂走。邱吉尔说:“它们的生命从幼虫开始,而后变成幼仔,再变成雄性,最后变成雌性。”虽然在人类看来非常怪异,但这种性别转换在蜗牛家族却司空见惯。邱吉尔的研究获得美国国家地理学会研究与探索委员会的资金支持。

3.用餐进行时

用餐进行时

用餐进行时照片在夏威夷海域拍摄,一只紫罗兰色气泡筏行蜗牛正在享用僧帽水母。邱吉尔和同事提出了一项理论,解释这种蜗牛的祖先底栖蜗牛如何进化出筏行能力。他们认为,一只生活在海岸附近的雌性底栖蜗牛及其卵块可能曾被海浪暂时“载运”,导致其在短时间内筏行。最终,这个祖系进化出利用粘液制造气泡的能力,而后演变成气泡筏。

邱吉尔指出:“很明显,制造气泡并聚集成筏子的能力并不是一夜之间进化出来的。经过长时间的进化,它们最终进化出将大量气泡聚集在一起,形成一个筏子的能力。”从底栖到气泡筏行的进化让蜗牛可以获取水面的食物。这是一种生存优势,因为水面的竞争压力很小。

墨西哥发现罕见独眼畸形鲨鱼胎儿(组图)

新浪环球地理讯 北京时间10月17日消息,据美国国家地理网站报道,墨西哥发现一条罕见的独眼鲨鱼胎儿。这个胎儿身长22英寸(约合56厘米),只有一只眼睛,长在头部前部。实际上,这条鲨鱼患有一种名为“独眼畸形”的先天性疾病。包括人类在内的一些动物都会出现独眼畸形。

1.独眼鲨鱼

独眼鲨鱼

独眼鲨鱼2011年初,渔民伊利奎恩-鲁塞罗-利昂在加利福尼亚湾塞拉尔沃岛(Cerralvo Island)附近海域捕获一条怀孕的乌锥齿鲨。切开它的肚子之后,利昂发现了10个胎儿,其中就包括这个独眼儿。墨西哥拉巴斯海洋学跨学科中心生物学家菲利普-加尔凡-马加纳表示:“利昂当时说,真的令人难以置信。”

听到发现独眼鲨鱼的消息后,加尔凡-马加纳和同事马塞拉-贝哈拉诺-阿尔瓦莱兹立即与利昂取得联系,最后争得他的同意,暂借这条鲨鱼进行研究。他们对这个婴儿进行了X光扫描,同时参考此前有关其他动物独眼畸形的研究发现,最后证实利昂确实发现了一条独眼鲨鱼。

杰克逊维尔北佛罗里达州大学研究鲨鱼的生物学家吉姆-格尔雷切特表示,科学家此前就曾多次发现独眼鲨鱼,与这一次一样,都是胎儿。一直未能在母体外捕获独眼鲨鱼说明,这种鲨鱼无法在野外存活很久。他指出发现独眼鲨鱼说明科学家仍有很多东西等待他们去了解。“如果没亲眼见过独眼鲨鱼,你会感到遗憾的。”

2.也是白化病患者

也是白化病患者

也是白化病患者加尔凡-马加纳指出,除了独眼外,这个鲨鱼胎儿还有其他畸形,例如白化(缺少组织色素所致),没有鼻孔,口鼻上出现一个肿块以及脊骨畸形。母亲营养不良——尤其是缺少维生素A——会导致包括人类在内的哺乳动物出现独眼畸形,但很难确定何种因素导致鲨鱼出现这种畸形。加尔凡-马加纳指出这种畸形与环境污染无关。“南下加利福尼亚附近的捕鱼区没有受到污染,环境非常原始质朴,因此我们不能将其视为导致乌锥齿鲨畸形的原因。”

3.测量进行中

测量进行中

测量进行中加尔凡-马加表示。如果出生的话,这条独眼鲨鱼也无法存活很长时间。它的身体呈白色,更容易被捕食者发现,尾巴畸形也对游泳形成障碍。科学家研究发现,除了上面提到的畸形外,这个胎儿的身体其他部位一切正常,鱼鳍发育良好。

深海鱿鱼难辨同类性别常同性交配(图)

这是2007年拍摄到的一条雌性深海鱿鱼,它的身上可以看到附着的精袋(照片中细小的白点)

这是2007年拍摄到的一条雌性深海鱿鱼,它的身上可以看到附着的精袋(照片中细小的白点) 生活在加勒比海的鱿鱼

生活在加勒比海的鱿鱼新浪环球地理讯 北京时间9月23日消息,据美国国家地理网报道,说到交配,雄性鱿鱼可真可以算是来者不拒的典范了:一项最新研究发现,它们和其它雄性同类交配的次数几乎与它们和雌性交配的次数一样多。这种生活在深海中的鱿鱼学名为“Octopoteuthis deletron”,它们的栖息地位于东太平洋漆黑的深处,在这样的环境下,它们之间很难辨别自己所遇到同类的性别。

这项研究的首席科学家,美国加州蒙特利尔湾水族馆的亨德里克·豪文(Hendrik Hoving)介绍说:“它们能看到对方的存在,但是在它们通常做出‘我想和它交配’或‘我不想和它交配’决定的距离点上,它们实际上没有办法很好的确认出对方的性别。”他说:“因此,雄性鱿鱼决定碰碰运气——它会和它看到的每一个同类交配。”

鱿鱼的性别从外观上确实难以辨认,雌性和雄性唯一的差别大约就是它们皮肤上的少许褶皱。这样的结果便是研究人员所说的“夜里放枪”——为了不错过任何机会,雄性鱿鱼才不愿意去花心思搞清楚对方是什么性别。

自然界中罕见的同性交配现象

为了研究这些生物,豪文和同事们借助自动深潜器抵达了东太平洋下1300~2600英尺(约合400~800米)深的水下。整个过程中生物学家们对超过100条雌性或雄性个体进行了观察,他们惊奇的发现雄性身上也和雌性一样,都附着着精囊。这说明雄性鱿鱼不管对方的性别,只要是同类就会向对方射出精囊。

当雄性鱿鱼遭遇到一个同类,它会用它长长的阴茎将精囊射向对方。这个较大的精囊会碎裂称许多较小的精袋,并附着在对方的身上:头上或是触手上。但是它们的浪漫史也就此终结了:鱿鱼,这种孤独的独居生物,在完成这样的交配之后很快就会死去。

英国圣安德鲁斯大学的南希·贝利(Nathan Bailey)评价说:“研究小组的工作相当出色的证明了他们有关深海雄性鱿鱼缺乏性选择的发现。”

自然界中,像鱿鱼表现出的这种被生物学家们称为“同性性行为”的现象非常罕见。贝利在一份电子邮件中写道:“一些灵长类动物以及海豚也有同性性行为现象发生,但是根据此项研究,鱿鱼显然在这一点上程度更甚。”

豪文承认,他的这项研究成果或许会变成人们茶余饭后开玩笑的谈资。不过他说:“我才不在乎呢,我感兴趣的是深海动物以及它们如何在这样的环境下生存,现在我们知道它们在生活中面临的一大难题就是找到异性!”(晨风)

太平洋群岛发现陆生鱼:上岸进行求爱(图)

新浪环球地理讯 北京时间9月6日消息,据美国国家地理网站报道,最新研究发现,鱼儿并非离不开水,太平洋高冠鳚就是一个鲜活实例,这种陆生鱼生活在密克罗尼西地区,它们在海岸上进行社交和求爱活动,不过它们不能远离水源,因为它们是靠腮和皮肤呼吸,一旦皮肤完全变干,它们就会窒息死亡。

1.离开水体的鱼

离开水体的鱼

离开水体的鱼有时候一条离开水的鱼并不会令人感觉到“鱼儿离不开水”,至少如果它是一条太平洋高冠鳚(如图所示),结果就会如此。科学家第一次近距离研究这种陆生鱼,它能跳跃到密克罗尼西亚怪石嶙峋的海岸上。澳大利亚新南威尔士大学的进化生态学家特里-奥尔德是这项研究的负责人,他在电子邮件里写道,这项最新研究显示,这种“步行”鱼在陆地上行动敏捷,它们在岸上进行复杂的社交和求爱行为。

但是奥尔德及其同事们还发现,这种“蹩脚水手”会在持续只有几小时的潮汐期间觅食、求爱和交配。此时水位上升,可以确保太平洋高冠鳚在皮肤不被晒干的同时,还能确保它们不会被海浪冲下水。这种鱼通过腮和皮肤呼吸,如果它们的皮肤完全变干,它们就会窒息而亡。奥尔德表示,虽然“这些鱼很擅长在陆上生活,但是它们的这种进化非常受限”。该研究成果发表在7月的《动物行为学》杂志上。“在一天的活动结束后,它们仍会恢复鱼的本色,鱼更适应水里的生活,而非陆地生活。”

2.“蹩脚水手”鱼

“蹩脚水手”鱼

“蹩脚水手”鱼一条太平洋高冠鳚趴在露出水面的一块岩石上,据奥尔德说,它在这里“感觉很舒服”。在这项研究期间,奥尔德及其科研组观察并记录了单个太平洋高冠鳚的行为,然后捕捉体长大约2.4英寸(6米)的这种鱼,对其进行测量,并给它们拍照。科学家利用铅笔或发夹戳太平洋高冠鳚,促使它们跳入一个小网里。奥尔德说:“然而结果出乎意料,它们宁愿跳到任何地方,也不跳入网中,即便它们碰巧落入网中,也会在你用手阻止它们之前,很快跳出来。在今年最近进行的一次旅行中,我的一名同事形容捕捉这种鱼的过程是‘我一生最恼火的经历’。这种鱼已经习惯陆上生活,它向我们展示了这些鱼在陆地上生活是多么灵活。”

3.趴在岩石上的鳚鱼

趴在岩石上的鳚鱼

趴在岩石上的鳚鱼据奥尔德说,太平洋高冠鳚拥有非常复杂的社交礼仪。例如,雄性和雌性都会攻击其他鱼的红色背鳍,通常是同性之间,这被认为是对它们的觅食点受到威胁做出的反应。据这项研究的论文作者说:“这种展示经常伴随着两性之间身体颜色的戏剧性迅速变化,它们从暗淡的灰绿色变成黑色。”

奥尔德表示,求爱过程相对而言更加惊人。雄性花大量时间在一个位于水位线上方的小岩洞入口处不停点头,显然正在努力引诱路过的雌性进入它的洞里。“对这条雄鱼感兴趣的雌性会认真检查它的岩洞,如果感觉满意,它有可能会把卵子留在洞里。然后雄鱼负责给卵子受精,并负责守卫工作,直到幼虫孵化出来,它的工作才算结束,”这意味着太平洋高冠鳚可能是由雄性照顾后代。奥尔德说:“然而,我们才刚刚开始揭开这种令人难以置信的鱼类的繁殖之谜。”

4.海洋里的大量“会走”鱼

海洋里的大量“会走”鱼

海洋里的大量“会走”鱼奥尔德表示,陆生鱼并不是密克罗尼西亚独有的一种鱼类。台湾存在这种鱼类的近亲,菲律宾、南太平洋和大西洋也有类似鱼类。奥尔德表示,这引出一个显而易见的问题“如果这些鱼是陆生动物,这是不是也就意味着其他岛屿上的类似鱼类是独立进化出陆生生活方式的,或者一个已经适应陆生的祖先最终扩散到其他岛上。目前我们还不清楚这个问题的答案,但是现在我们正在进行合并基因和行为研究,以便找出答案。”

5.正在进化

正在进化

正在进化奥尔德表示,出于两个原因,研究太平洋高冠鳚很关键。首先,我们对泥盆纪时期(从大约4.16亿年前开始)的远古鱼类最初向陆生过渡的情况知之甚少。太平洋高冠鳚为科学家研究拥有类似过渡情况的现代鱼类提供了机会。其次,这种鱼是研究自然选择和适应(生物进入新环境或者它们生存的环境发生改变时,就会出现这种情况)的理想模式。

奥尔德说:“这些鱼离开一个它们已经适应的环境(水环境),迁移到一个与它们的最初栖息地对立的环境里(陆地环境)。通过研究生活在陆地上的这种鱼,我们可以更加深入地了解正在进行中的进化和自然选择过程。”(孝文)

猿类智力研究七大里程碑:黑猩猩记忆力超人类(2)

4.猿类能够像人类一样学习词汇

猿类能够像人类一样学习词汇(图片来源:Michael Nichols, National Geographic)

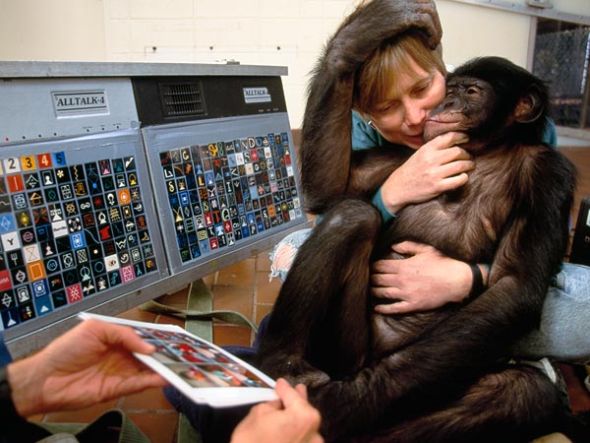

猿类能够像人类一样学习词汇(图片来源:Michael Nichols, National Geographic)研究员苏-萨维奇-鲁姆巴赫将黑猩猩“堪兹”抱在怀里。在亚特兰大语言研究中心接受的语言理解和语法测验中,“堪兹”取得优异成绩,成为明星学员。爱荷华州研究猿类语言和智能的大猿基金会表示,“堪兹”出生于1980年,是世界上无可争辩的猿语超级明星。它是第一只像孩子一样通过学习掌握语言能力的黑猩猩。

大猿基金会网站称,“堪兹”也是第一只能够懂得英国口语含义的大猩猩,同时擅长使用新颖的句子,这种能力需要了解特定的反应。掌握语法的难度超过词汇,因为这需要掌握实体之间的联系。此外,“堪兹”也是一个石头工具制造高手。

5.猿类了解符号含义

猿类了解符号含义(图片来源:Michael Nichols, National Geographic)

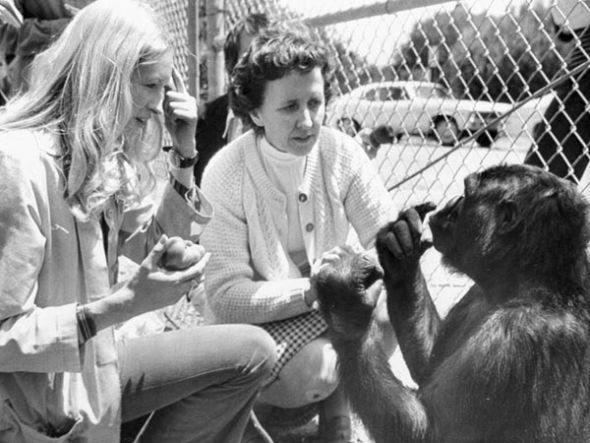

猿类了解符号含义(图片来源:Michael Nichols, National Geographic)1996年,华盛顿特区国家动物园的Think Tank研究设施,在研究人员展示一片苹果之后,猩猩“阿兹”选择了代表苹果的符号。《国家地理杂志》报道称:“‘阿兹’不仅可以通过抽象的键盘符号表达自己的想法,还能够了解另一个体的想法,也就是所谓的‘心智理论’。此外,它还能做出符合逻辑和有意义的选择,拥有一些黑猩猩缺少的心智弹性。”

作为Think Tank猩猩语言研究计划的一部分,猩猩学习使用电脑屏幕上的符号语言,表现出色可获得食物奖励。这家动物园的“猩猩字典”包含大约70个抽象符号,所有这些符号均代表特定的事物。符号共分为7种,分别是食物、人名、动词、形容词、阿拉伯数字、非食物物体和猩猩名字。卢森指出:“虽然这并不是猿类第一次通过符号进行交流,但‘阿兹’取得的成绩说明非人类动物能够将无意义的符号与所代表的有意义的事物对应起来。

6.野生大猩猩懂得使用工具

野生大猩猩懂得使用工具(图片来源:Breuer, Ndoundou-Hockemba, Fishlock et al, PLoS Biology)

野生大猩猩懂得使用工具(图片来源:Breuer, Ndoundou-Hockemba, Fishlock et al, PLoS Biology)刚果民主共和国的诺娃贝尔-诺多基国家公园,一只成年雌性低地大猩猩利用拐杖测量水深。2005年《公共科学图书馆-生物学》刊登的一篇研究论文描述了这种行为。这是野生大猩猩懂得使用工具的第一个证据。在此之前,研究人员曾观察到黑猩猩、倭黑猩猩和猩猩使用工具的行为。但据科学家推测,因不具有“必须性”,大猩猩已经丧失了这种能力,它们毕竟是体型最大的大猿,可轻易用牙齿咬开坚果或者捣毁白蚁窝,无需使用任何工具。

研究指出,使用拐杖这种行为说明大猩猩在与人类和其他大猿分离前就已经进化出使用工具所需要的智能,进一步证明智能并不是人类的“专利”。卢森说:“大猩猩往往被喻为大猿中智商最低的,这一发现对它们来说显然是件好事。但我并不认为使用工具是大猩猩的一次巨大飞跃。动物园的大猩猩也有这种能力,甚至连猴子也懂得使用工具。”

7.猿类用工具猎杀其他哺乳动物

猿类用工具猎杀其他哺乳动物(图片来源:Frans Lanting, National Geographic)

猿类用工具猎杀其他哺乳动物(图片来源:Frans Lanting, National Geographic)照片于2007年拍摄,猿类研究员吉尔-普鲁特兹手拿一只黑猩猩制造的矛。普鲁特兹是塞内加尔一个研究小组成员,他们的研究获得国家地理学会研究与探索委员会的资金支持。这是科学家第一次观察到黑猩猩使用工具猎杀其他哺乳动物。在2007年的研究中,研究人员发现黑猩猩将树枝制成长矛,猎杀小型灵长类动物倭丛猴。他们观察到的这种行为不少于22次。

野生动物保护协会的布鲁尔说:“这种行为说明猿类能够用非常高级的方式解决问题,例如打猎和采集。”他的研究同样获得国家地理学会研究与探索委员会的资金支持。卢森说:“这是一项非常重要的发现,因为人类祖先也通过这种方式获取肉类食物,既能填饱肚子,又能提高脑力。”(孝文)

猿类智力研究七大里程碑:黑猩猩记忆力超人类

新浪科技讯 北京时间8月10日消息,据美国国家地理网站报道,新片《猿族崛起》中那样超级智慧的黑猩猩可能只存在于科幻作品中,但在现实世界,大猿也无愧于动物王国智商最高居民的称号。上世纪60年代,有关猿类智商的研究在坦桑尼亚贡贝取得重大突破,当时珍妮-古道尔观察到黑猩猩用细枝“钓”蚂蚁。这是证明野生黑猩猩懂得使用工具的第一个证据。在此之前,科学家一直认为制造工具是人类独有的一种能力。随着时间的推移,猿类智能研究一次次取得突破,以下盘点的是猿类智力研究的七大里程碑。

1.猿类懂得使用工具

猿类懂得使用工具(图片来源:Michael Nichols, National Geographic)

猿类懂得使用工具(图片来源:Michael Nichols, National Geographic)一幅档案照片,黑猩猩正用细枝“钓”蚂蚁。加拿大约克大学猿类智能研究专家安娜-卢森在电子邮件中表示:“懂得使用工具需要很高的智商,因为这需要对大自然提供的东西进行处理,使其成为可以达到使用者目的的工具。”在发现猿类这个与我们血缘关系最近的亲属懂得使用工具之后,科学家又发现它们懂得使用手语,使用自己制造的矛打猎,在基本的记忆测试中挫败大学生以及拥有其他一系列能力。

2.猿类懂得使用语言

猿类懂得使用语言(图片来源:Bettmann/Corbis)

猿类懂得使用语言(图片来源:Bettmann/Corbis)1976年5月21日,弗朗辛-帕特森(左)用美国手语问大猩猩“科科”是否饿了,“科科”给出肯定的答复。向大猩猩教授美国手语的大猩猩基金会表示,低地大猩猩“科科”出生于1971年,是目前语言能力最强的非人类动物。这只大猩猩掌握了1000多种手语词汇,了解大约2000个英语口语单词的含义,能够与人类交流。

“科科”的智商在70至95之间,100是人类的正常智商。刚果民主共和国野生动物保护协会的猿类研究员托马斯-布鲁尔在电子邮件中表示:“大猿的语言能力与儿童相当。”约克大学的卢森指出:“大猿更擅长手语而不是口语,因为大猿对发音的控制与人类不同。”

3.猿类在记忆测试中打败人类

猿类在记忆测试中打败人类(图片来源:Tetsuro Matsuzawa, Primate Research Institute via Kyoto/AP)

猿类在记忆测试中打败人类(图片来源:Tetsuro Matsuzawa, Primate Research Institute via Kyoto/AP)2007年进行的一项记忆测试,黑猩猩“阿尤穆”用手指触摸屏上的数字。日本京都大学灵长类研究所的研究人员进行了两项短期记忆测试,让年轻黑猩猩与成年人展开对抗,最后以黑猩猩的胜利宣告结束。

京都大学研究员松泽哲郎在2007年接受美国媒体采访时表示,记忆测试结果颠覆了很多人一贯的想法,包括很多科学家在内。人们普遍认为人类在所有认知能力方面均超过黑猩猩。松泽哲郎是黑猩猩智能研究领域的先驱,他指出研究发现也让他感到吃惊。野生动物保护协会的布鲁尔说:“大猿在这些测试中的表现比人类出色,它们以一种截然不同的方式记忆事物,速度超过人类。”

新发现RNA分子有抗癌性 或解决治癌症药物瓶颈

癌症难题不久或攻破

找到克服癌症的方法,是人类基因组计划带给人们最大的希望之一。理论上,只要找到出错的基因,就能研发出针对它的特定药物。事实上,这些期望正在被逐步实现。就在上个月美国食品药品管理局批准了一种名为Xalkori(通用名:克里唑蒂尼)的新药上市,用于治疗非小细胞肺癌(最常见的一种肺癌)。Xalkori能够抑制由编码信号分子间变性淋巴瘤激酶基因的突变体所导致的癌细胞的增长。3-5%的肺癌患者体内存在这种突变。临床试验中,大约一半受试者在服过此药后体内癌细胞数量显著减少。

但问题是Xalkori对病情的缓解作用持续时间不长。一般来说,持续服药一年后患者将产生抗药性,体内癌细胞恢复增长导致病情恶化。这是一代代利用基因组学开发出的药物共同的治疗效果变化模式,最终都只能短暂地缓解病情。其机制可能是,癌细胞会不断地产生新的突变体,最终其中的某个突变体编码产生了使药物作用失效的蛋白分子。研究人员正致力于找出对付这种机制的办法。

来自荷兰癌症研究所的勒内.伯纳兹博士便是其中一位。9月18日,他在旧金山一个由美国癌症研究协会组织的研讨会上宣布,发现了使癌细胞恢复对Xalkori敏感性的方法。然而比这更具意义的是,此种方法的原理,同样适用于打破其他多种由于产生抗药性而导致其疗效减退的抗癌药物所遭遇的瓶颈。

攻克癌症的困难之一,是致癌突变通常都隐藏在其他众多非致癌突变之中,而正规的DNA测序不能检测区别出两者的不同。不过现在,伯纳兹博士称,利用一种叫做短发夹RNA的分子,他找到了区别二者的方法。

RNA是一种类似于DNA的分子,但是其分子量比DNA小得多。它的职能之一是充当信使将遗传信息从细胞核运送至制造蛋白质的机器——核糖体。每一个信使RNA都是由双螺旋DNA的一个单链编码转录而成。双链RNA只存在于病毒体内。哺乳动物细胞只能正常识别单链RNA,如果发现双链RNA就会迅速将其销毁,以保护机体免受病毒感染。

机体对双链RNA的排斥性意味着可以利用短发卡RNA破坏信使RNA,从而阻断相应基因的信号传递。问题的关键是设计出合适的发卡结构,其遗传序列必须与其替代的DNA序列一致,才能迅速准确地结合其编码的RNA成为双链RNA分子。利用DNA合成技术很容易完成这项任务。因此,伯纳兹博士对2000个基因的信使RNA进行一一实验,以确认与产生Xalkori抗药性有关的基因是否存在其中、是具体的哪一个。

实际上,伯纳兹博士最后确认了三个。一个是Mediator-12(MED 12),即控制基因转录成信使RNA的中介体复合物亚基12基因,其他两个是帮助维护持染色体结构的基因。可以推断,针对Xalkori的抗药性是由于这三个基因中的一个或多个发生了突变导致的结果。

这个发现十分有趣,但是对治疗患者没有直接帮助。伯纳兹博士与同事们接下来所做的工作正符合这个目的。他们尝试寻找能够拦截MED12基因的信使RNA从而恢复细胞对Xalkori敏感性的发夹结构,并取得了成功。TGF beta-R2是一种存在于细胞表面的蛋白质受体,只要破坏编码这种受体DNA的信使RNA,就能消除细胞对Xalkori的抗药性。此外,设计药物针对同样的抗药细胞,使其表面的TGF beta受体被药物屏蔽,也会得到相同的实验结果,即使这种药物本身并没有阻止癌细胞增长的疗效。

伯纳兹博士认为,通过MED12基因他找出了一个对于细胞产生抗药性十分关键的路径。伯纳兹博士的研究组同事在随后的研究中发现,干扰MED12基因的信使RNA会导致产生对多种药物的抗药性,包括用于治疗肺癌的药物易瑞沙(Iressa)和特罗凯(Tarceva)、黑色素瘤药物左博拉(Zelboraf)以及肾癌和肝癌药物多吉美(Nexavar)。如果这项实验结果在人体内也得到证实,TGF beta受体抑制剂将被用来延长多种药物的使用寿命。

伯纳兹博士的研究工作只是这个领域的先头部队,同期至少还有其他三组人也在利用短发卡RNA朝相同方向进行肿瘤研究。其中,由威廉姆.哈恩带领的波斯顿法波癌症研究院研究小组,已经发现可能对卵巢癌发生过程十分重要的分子链。将实验室发现的成果运用到实际治疗中是一个冗长而乏味的过程,其中伴随着无数次失败。而伯纳兹博士的研究工作的决定性意义是,短发卡RNA正像人类基因组计划承诺的那样,找到了问题的突破点。(《经济学人》中文网)

相关阅读