中国新闻

专家称故宫受损宋瓷实为官窑 地位高于哥窑

故宫被弄碎的官窑盘。

故宫被弄碎的官窑盘。

朝天宫展出的同批出土的盘子, 一发黄一发青。

朝天宫展出的同批出土的盘子, 一发黄一发青。

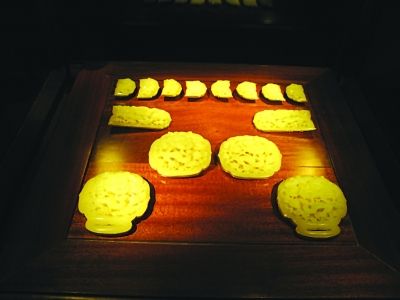

汪兴祖墓出土的玉带。

汪兴祖墓出土的玉带。

“故宫打碎哥窑”一事日前成为新闻焦点,近日更有消息称:这个被打碎的“盘子”是在南京中华门外出土的。那么,这个碎成六瓣的“哥窑”与南京到底有何“纠葛”呢?记者昨日对此进行了采访,惊讶地发现故宫对外宣称的很多信息竟不准确:这个破损的“盘子”不是哥窑,而是官窑!

至于这个官窑盘如何从南京来到故宫,背后更是大有内幕——

“故宫当年是用一堆明清瓷器换得了其中两只盘子。”上世纪七十年代在南京市文物保管委员会工作、亲自参与发掘的原江苏省社会科学院研究员季士家先生,清楚地记得当时的情景。

与此同时,记者还了解到,当年这只官窑盘出土地并非此前报道的南京中华门外,而是中央门;并且出土的也不是“11件盘子”,而是12件,目前其中的两件正在朝天宫展出。

而昨晚最新消息显示:针对故宫“对直接责任人给予行政记大过处分,对负有领导责任的该部门主要负责人给予行政警告处分”,网友认为处理“偏轻”,而故宫则称处理有依据但不便对外公开。

南京专家纠正

故宫又说错了

本报揭秘:

1故宫当年“换”走了两只盘子,破碎的正是其中一只;

2出土地是南京中央门,并非中华门(前者城北,后者城南);

3当年一共出土了12件官窑盘,并非此前故宫专家说的“11件”

南博专家 惊爆 故宫错误

破碎的盘子

从中央门出土,不是中华门

一共出土12件,不是11件

昨天上午,记者来到位于朝天宫的南京市博物馆。一位文物专家正在读手中的《扬子晚报》,他一见记者就指着报纸说,“果然是的!我前几天在电视里一看,就像是上世纪70年代在南京出土的汪兴祖墓里的瓷盘。”接着他话锋一转,指出故宫器物部副主任介绍的这件破损文物的名称、来历以及数量都有错误。

“错了,要纠正一下。”记者问哪些地方错了?该专家回答有三个错误:“首先,故宫称破损的盘子是宋代哥窑盘,错了,应该是南宋官窑青灰釉瓷盘;其次,当年出土的汪兴祖墓不在南京中华门,而是在中央门;第三,汪兴祖墓一共出土了12件大小基本相同的官窑盘,不是此前报道的11件。”

随即,这位专家带领记者来到朝天宫新展馆《瓷珍雅集》展览大厅,“你看,当年出土的12件盘子中有两件正在这里展出。”记者凑近细瞧,发现果然和电视里公布的那件破损盘子外观很接近。在柔和的灯光下,并列摆放的这两件瓷盘显得高贵而典雅,只是一件显得发青,一件发黄。专家解释,发黄的主要是土沁造成的,实际上应该带点微微的青色。他说,除掉两件已经在故宫之外,其余的8件瓷盘都完好无损地保存在南京市博物馆的库房里。

破碎的盘子

是南宋官窑盘,而不是哥窑盘

“官窑”地位比“哥窑”高

采访中,南博这位专家认为,破碎的这件盘子也不是故宫所说的哥窑盘,而是官窑盘。

接受记者采访的原江苏省社会科学院研究员、明史研究专家季士家先生也认为破碎的这只盘子是官窑盘,而且断代是南宋,不是元代。那么,明代将领墓为何会出土宋代瓷器呢?季士家认为,后人墓葬出土前代文物,很正常。“汪兴祖战死于四川,朱元璋把他的尸体运回南京,并赐予厚葬。”

官窑和哥窑有什么不同呢?有关专家也做出了详细解释。

“官哥汝定钧,一片值千金。”据南京古代艺术品研究专家盛华杰介绍,“宋代五大名窑”(官、哥、汝、定、钧)中,官窑被排在首位,这是因为官窑是皇家官府直接营建的。

官窑有北宋官窑、南宋官窑之分。北宋汴京的官窑青瓷,其形制、釉色、工艺等均与汝窑有共同之处。釉色有淡青、粉青、灰青等多种色调,釉质匀润莹亮,大纹片,胎骨深灰或紫色,满釉裹足支烧,器底有支钉痕。南宋官窑,是北宋汴京官窑的继续。南宋早期的青瓷器,为薄胎薄釉青瓷,胎薄质细,色黑褐或深灰,釉色以粉青为主,兼有青灰、青黄和炒米黄等色调,釉层薄而润泽,有纹片,满釉支钉装烧,器底有圆形支钉痕,工精质高。

南宋后期官窑青瓷的烧造追求玉石质感,改变制瓷工艺,创用素烧胎多次上釉二次烧成的厚釉工艺,制出薄胎厚釉青瓷,釉质如玉石般的光亮莹润,釉面上显露横竖交织的蟹爪纹片或层层叠错的冰裂纹片,有说不尽的奥妙。厚釉工艺的具体做法是先低温素烧坯,后施三至四道釉,釉厚如堆脂,再经高温成器,一般釉层厚在2毫米以上。

和官窑相比,哥窑排在第二位,也历来受到宫廷、达官贵人、收藏家、鉴赏家、考古学家等的重视和关注,但迄今未找到确切窑址。哥窑瓷器非常珍贵,据统计,全世界大约仅有一百余件,主要收藏在“台北故宫博物院”、北京故宫博物院等著名博物馆,数量远少于元青花的存世数量。关于哥窑的文献记载,最早可见于明代《宣德鼎彝谱》:“内库所藏柴、汝、官、哥、定各窑器皿……”,由于柴窑被传为五代所烧,明代就已经难以见到,故后世所列五大名窑,即:官、哥、汝、定、钧。

由于哥窑的窑址至今尚未发现,目前仍无法揭开其神秘面纱,可以说,哥窑瓷器是宋代五大名窑最为神秘的。

1个焦点:

真能修复吗?

“瓷器带毛不值分毫”

——想完全复原难啊!

故宫方面表示,破损的瓷盘在现代技术下,完全可以修复到基本看不出来的程度。对此,季士家认为,“好好的盘子,分成了6瓣,虽然故宫表示有能力修复,那也是坏的呀!我们有句行话叫‘瓷器带毛,不值分毫’。再高科技的修复,都不可能复原成原样。”

对于故宫造成的破损文物事件,季士家表示,“技术再好,人员跟不上也不行。对待文物就如同对待人一样,要有亲和力,要像亲人一样。特别是对待高等级文物,万万不可马虎。这是多大的教训呀!”

0.1毫米都会影响效果

——受损文物经不起折腾啊!

对于故宫破损的这件文物,南京文物修复专家汪桔生先生认为,修复并非很简单。“我没有亲眼见到实物,不能随便认定故宫用什么方法修复。”但他说,依他的经验看,首先要对破损文物进行分析研究,才能拿出修复方案。如果是南宋的瓷盘,经过这么多年,胎底质地如何?釉色附着程度怎样?破裂的断面吻合面多大等等,“不能随便说修复就修复,必须慎重。”

他指出,如果是挤压破损,那么肯定会有碎状残缺。采用化学胶粘方法焊接,容积率非常重要,0.1毫米都会影响效果。“比例不对,就会出现‘牛皮癣’,那样不仅会损伤光泽度,还会渗透进釉色。”另外,他强调,除了粘合断裂面,对缺失的部分,如何修补也很难。用什么材料去补缺?更要慎重。最后在着色时,如何做到“以假乱真”,这也要看经验。“这个活儿是要看修复专家的功底的,弄不好,还不如不补,已经备受创伤的高等级文物,再也经不起折腾了。”

2个疑问:

到底听谁的?

1.为什么碎盘被疑为赝品?

——可能是爆料人发错图片了

这两天,网上出现一个质疑:为什么央视播出的受损盘子,与故宫官网上的盘子外观不一样,难道央视播出的这个盘子是赝品吗?(本报昨日A19版进行了详细报道)。对此,故宫方面的解释是,这不是同一只盘子,受损的盘子为南京出土的;而故宫官网上的那只盘子还在展出呢。

而对于为什么会出现这种误解,南京的文物专家昨天也进行了推测:“原因很可能出在这位爆料人龙灿身上。他在微博上第一个爆料时,只是听说一只哥窑盘子碎了,于是就在故宫官网上找了图片放上去,哪知碎的是另一只盘子,造成了信息不准确。”这位专家同时指出,从网上的图片判断,故宫官网上的那件葵瓣口盘确实是哥窑盘。而从南京调拨去的这件盘口略有凹凸形状的葵瓣盘,细看下来其实与官网上的那件哥窑盘外观差异很大。“放在一起,再外行的网友也都能看出,两件东西完全不一样。”

2.为什么朝天宫说“一级”而故宫说“一级乙等”?

——各地定法不同,故宫更细

至于为何故宫称破碎的盘子为“一级乙等”,而朝天宫展出的却说是一级文物呢?

这位专家解释,各地的定法有所不同。南京市博物馆把汪兴祖墓出土的这12件官窑盘定为国家一级文物,对一级文物不具体分等级。而故宫则定得很细,分甲乙丙。虽然这件破损南宋官窑盘被故宫定为一级乙等,但还是属于国宝级文物。

揭秘

当年故宫主动提出

用明清瓷器“换”走两只盘子

谈起上世纪70年代出土的汪兴祖墓,南京市博物馆这位文物专家说,自己是上世纪九十年代才到馆里的,只知道当年主持发掘的是李蔚然先生,“当时他是文物保管委员会副主任,是一位著名的文物考古专家。不幸的是,他已经去世多年。”

经过打听,记者了解到原江苏省社会科学院研究员、明史研究专家季士家先生曾参与过当年汪兴祖墓考古发掘。电话中,他还气愤地表示,昨天他看见有媒体报道说采访过他,还把他名字搞错了。

他告诉记者,当年他就在朝天宫工作,“那时叫南京市文物保管委员会。记得是1970年的10月,中央门外张家洼附近一小土山的南麓上,也就是现在的小市附近发现了这座墓,而当年还是农田。当时一位农民报告,说在自家地里平整土地时,意外发现了一座古墓,当时我和李蔚然一起立即赶赴现场。”

季士家说,他们用了好几天时间,才发掘完古墓里的文物,“这批瓷盘就是我清理出来的,当时整齐地摞在墓室的右墙角。同时,在墓室里还出土了一批精美玉带。”

季士家回忆说,当年考古条件很差,没有专车运送,“我和李蔚然把出土文物包了两个大包,用肩膀扛着走下了山坡。”

“不得了呀!这批东西在考古简报公布后,震惊中外。故宫方面得知消息,主动提出要用明清瓷器和我们交换。”对于前天故宫方面有人称是以“调拨”形式从南京将两件瓷盘调拨到北京,季士家澄清说,“事实不是这样的。故宫没有调拨权力,调拨文物必须要经过文化部,国家文物局批准。”他说,故宫当年是用一堆明清瓷器换得了其中两只盘子。

40年前发掘的这座墓——

墓主人汪兴祖是什么人?

盛华杰介绍,汪兴祖出生于元代中期,死于明代初期(公元1371年),安徽省巢县(今巢湖市)人。他是明朝初期著名的军事将领,朱元璋的红人。他跟随朱元璋,出生入死,建立了卓著功勋。死后,朱元璋赐葬于南京中央门外。

早先,汪兴祖跟随朱元璋,大败张士诚的部队,后来又击败了陈友谅的部队,升任湖广行省参政。随后,平定武昌、庐州,升任大都督府佥事。再后,跟随徐达,下淮东、浙西等地,升任同知大都督府事后,汪兴祖统帅大军北征,攻破徐州等地,招降五万余人,并顺利拿下济宁、济南等大城市。

洪武元年,汪兴祖以都督兼右率府使身份,攻克汴梁、洛阳等地。后跟随徐达,攻占德州、元大都(元朝首都)。之后,又攻下永平、大同等地,任晋王武傅,兼山西行都督府佥事。

汪兴祖在与傅友德进攻四川时,身中飞石阵亡。汪兴祖死后,朱元璋十分悲伤,封其为东胜侯。

汪兴祖墓都出土了些啥?

记者从汪兴祖墓发掘简报中了解到,位于南京中央门外张家洼小土山南麓上的汪兴祖墓,出土文物有宋、元官窑和哥窑瓷、金器、银器和镶金托云龙纹玉带。

据悉,其中出土的14块玉带更是精美绝伦,堪称中国古代玉雕工艺之杰作。这是迄今为止,所见明代职官最高规格的赐授玉带。目前,这组玉带正在朝天宫《玉堂佳器》精品厅展出。

本报记者 蔡 震 文/摄

【媒体评论】:

爪哇海底发现中国明朝巨大沉船 藏约70万件瓷器

印尼考古队日前在爪哇海底发现一艘中国明朝巨大沉船,内藏约70万件瓷器,价值7000万美元。

据此间媒体20日报道,当地考古侦察行动已证实该发现是迄今发现有关挖掘沉船物品中,最大宗的明代瓷器。据称,万历皇帝时期,有1580艘中国商船曾沉没在距离印尼海岸大约150公里处的50米深水中。2009年,该海域附近的渔民发现了该沉船。

报道称,在未来几个月内,当地打捞公司将开始进行打捞行动。考古专家表示,这是一艘16世纪非同寻常的大型船只,不管是从其文化、历史和商业角度看,都是一个独特且很有意义的挑战。

该沉船载有大约70万件瓷器,据专家估测,这些瓷器价值约达7000万美元。目前,该沉船处于严密的监视之下,以防止被盗窃。(记者 顾时宏)

宋代白釉划花钵 从狗食盆子到国家二级文物(图)

宋代白釉划花钵

宋代是我国瓷业发展史上的一个繁荣时期,出现了五大名窑。今天要讲述的是一个文物“幸运儿”,它产自五大名窑之一的定窑,出土后曾被作为狗食盆子苦捱了几年,终于偶遇“知遇之人”,在济宁博物馆里安了家。它就是一一一宋代白釉划花钵。

看上去像个柳编的小篓

第一眼看见宋代白釉划花钵,有点像个柳条编制的小篓。象牙白色的底子,横横竖竖的褐色条纹。这种样貌在宋代堪称造型艺术与制作工艺完美结合的产物。当时,工人先是制作好瓷胚,再画上柳条编织的图案。在瓷胚还没干透的时候,刻划上柳条花纹,最后入窑烧制,成为精致的容器。这个宋代白釉划花钵的“脚上”还划有一些弯曲的花纹,在横竖格纹中,更透出几分生动。

宋代的五大名窑分别是汝窑、官窑、哥窑、钧窑、定窑。其中,定窑以生产白瓷为主,位于河北省曲阳县。定窑白瓷的釉色白中闪黄,相当于今天上的清漆,增加了器具的光泽,而且可以防止色料的一些有毒物质出来。在宋代,河北的瓷器能卖到济宁来,其品质应该经得起考验。

曾是一只农家狗食盆子

这件宋代白釉划花钵怎么来到济宁市博物馆的?还有着一段戏剧化的故事一一一犬口夺宝。济宁市文物局的原局长宫衍兴一谈起此事就乐得合不拢嘴。

据介绍,从1979年到1982年,济宁文物工作很大一部分就是寻找散落民间的文物。1979年的麦收时节,宫衍兴像往常一样骑着大梁自行车,来到泗水县田间地头进行“拉网式搜寻”。天气非常炎热干燥,宫衍兴忙活了一天,随身携带的水壶也见底了,他口干舌燥。

正巧一个农家院落就在不远处,宫衍兴紧蹬几下自行车,打算找村民要点水喝。当时,一位村妇在家里,也很热情,可是拿起水壶,里面却没水了。“那位大嫂便问我喝井水吗?”宫衍兴说,以前井水很干净,人们经常直接就喝,更何况自己已经非常口渴,忙点头答应。

井在后院里,宫衍兴来到后院时,院中拴着的一只小狗,见到陌生人“汪汪”直叫。宫衍兴一边喝水,一边就注意着小狗。他忽然发现,小狗跟前的狗食盆子非同寻常。从事文物工作那么多年了,宫衍兴有着非常敏锐的判断力。他告诉记者,盆子的颜色、造型、刻花等让他一眼断定,那就是宋代的物品。

得知狗食盆子的来历后,宫衍兴更加相信自己的判断。原来,那盆子是村妇家人在挖地时刨出来的。因为忌讳,没有拿到屋里,给小狗做“饭碗”已经好几年了。这小狗的“饭碗”便是如今陈列在博物馆里的宋代白釉划花钵。宫衍兴将自己的身份表明给村妇,并告知要买回这件文物。村妇听得哈哈大笑,小狗吃食的物件,又脏又破,竟然还有人买?!她当即表示送给宫衍兴,坚持不收钱。理由很简单,死人用过的东西不吉利,用来卖钱会更不吉利。就这样,一次偶然找水喝,找到了宋代珍宝。

幸运成为国家二级文物

宋代白釉划花钵刚收进文物局时,身份并不是十分“显赫”,直到国家文物局的专家到来。因为宋代白釉划花钵在做小狗“饭碗”时,被狗爪子挖出了一条缝,宫衍兴并没有特别重视它。上世纪80年代,国家的文物专家到济宁鉴定文物,瞥过房间角落处的宋代白釉划花钵,直接定级“国家二级文物”。“它上面有点残破。”宫衍兴说,专家们笑了,“是啊,没残破那就是国家一级文物了!”大家这才明白宋代白釉划花钵的真正价值。

宋代时期,定窑生产了大量的白瓷,北方老百姓都在普遍使用,按照“物以稀为贵”的原理,本来不是什么稀罕物件。可是瓷器,这种物品容易破碎,特别不易保存,一个家庭能用几十年的碗恐怕也不多见。而在建国后的一段时期,老百姓即便挖出没有损坏的古代瓷器,也往往因为忌讳,常常扔掉,甚至当场打碎。这也成就了流传至今瓷器的宝贵。尤其是这种具有代表性的白釉划花瓷器,犬口脱险,更是幸运异常。

"南澳Ⅰ号"考古 出水文物首次出现双鱼图案(图)

双鱼图

新出水的65件文物

本月22日下午,汕头南澳岛“三点金”海域下起了瓢泼大雨,不过,“南天顺”打捞船上的工作却风雨无阻———“南澳Ⅰ号”水下考古发掘依然进行着,考古人员欣喜地发现:新出水的65件文物中,第一次出现“双鱼”图案。

当天下午4时,两筐文物从“南天顺”船尾被打捞出水。文物在汕头边防支队云澳边防派出所六名官兵的护送下,由船尾转移至船头进行初步冲洗、逐一登记造册。此次打捞出水的文物共计两筐、65件,其中瓷器60件、陶器3件、铜钱2串,瓷器类型包括青花瓷大盘、碗、钵、杯等。至此,“南澳Ⅰ号”本年度水下考古发掘已经出水文物逾2000件。有专家预测,全船船载文物有可能超过3万件。

在水下考古现场的故宫博物院研究员、古瓷器专家 古瓷器专家陈华微博 莎初步分析认为,22日出水的瓷器中,有不少晚明时期的景德镇窑瓷器。像“雀鹿蜂猴”大盘,盘子里画有雀、鹿、蜂、猴等四种动物,“雀”和“爵”是通假字,“蜂”与“封”同音,代表封侯、封官的意思,“猴”则表示“侯”,鹿代表“禄”,即禄位,故该图案寓意“爵禄封侯”,体现了老百姓望子成龙的心愿。陈华莎还欣喜地发现,一件出自福建漳州窑的折沿盘上的“双鱼”图案,是“南澳Ⅰ号”上首次发现的。陈华莎说,这个“双鱼”图案画的是两条鲤鱼,但在这里不是鲤鱼跳龙门的意思。她说,乐府诗有这样的诗句:“客从远方来,遗我双鲤鱼;呼儿烹鲤鱼,中有尺素书……”讲的是妻子收到丈夫书信的感人故事,后来人们用“双鲤鱼”借代书信,赋予美好的寓意。又因为鲤鱼鱼子很多,鱼与“余”谐音,又有多子多福、年年有余的意思。

据汕头边防支队云澳边防派出所官兵介绍,尽管现在是中国南海的伏季休渔期,但竹排机船和小型渔船不属于休渔范围,仍然可以出海捕鱼。所以,在“南澳Ⅰ号”水下考古发掘现场,云澳边防派出所出动摩托艇巡逻护卫,避免附近的竹排机船和小型渔船影响水下考古作业的顺利进行。

出土"国宝"蓝釉梅瓶神速亮相 布满岁月痕迹(图)

出土的蓝釉梅瓶

出土蓝釉梅瓶

“明朝特务头子墓”考古后续

连日来,报道了南京林业大学南大山洼里考古发掘了一个明代双室墓的消息,墓主是锦衣卫佥事徐君叙和他的夫人周氏。难得的是,出土了一件蓝釉梅瓶。昨天,这件神秘的蓝釉梅瓶就在南京市博物馆(朝天宫)的玉堂佳器厅“三稀殿”内露面了。展柜内,它散发着蓝光,格外俏丽;在它的不远处,就是南京市的镇馆之宝“萧何月下追韩信”青花梅瓶。而这也是记者见过的最神速的一次展览。

亮相:门票20元——“三稀殿”只展三件瓷器

经过清洗、去污,蓝釉梅瓶露出了真面目。短暂地保养后,博物馆就把它拿出来展览了。只需买张20元的门票,不须另外购票。

“20日出土的,到今天是第五天。这么快就展出出土文物,在我们馆还是首次。”南京市博物馆办公室主任宋燕说,这是因为它真的很珍贵,而且市民们对它充满了好奇。

为了它,南京市博物馆撤掉了正在展出的明代“内府”白釉梅瓶,把白釉梅瓶的展柜腾出,让给蓝釉梅瓶。而展厅内,偌大的一个房间,只有三件瓷器,最中间是青花“萧何月下追韩信”梅瓶,右边是釉里红“岁寒三友”梅瓶,左边就是蓝釉梅瓶。

“这三件梅瓶的底部都没款识。”宋燕说。当然,居中的青花“萧何月下追韩信”梅瓶最为珍贵。除蓝釉梅瓶之外的两件瓷器,都是经过专家队伍鉴定,定为国家一级藏品的,也就是“国宝”。这件蓝釉梅瓶刚一亮相,就有其他博物馆的专家来先睹为快了,专家们前前后后仔细打量一番,嘴里念叨着:“肯定是国宝,没问题的。”

宋燕说,蓝釉瓷器南京市博物馆也有收藏,但蓝釉梅瓶,还是头一个。“明朝的蓝釉梅瓶就更少,我们馆也只有这么一件。”这件蓝釉梅瓶填补了南京市博物馆的收藏空白。

细细打量——瑕疵不少,布满岁月痕迹

蓝釉梅瓶不高,才26.8厘米,最上面口径4.4厘米,最大腹径15.6厘米,底径10厘米。“你看你看,那是不是一条龙?那是纹饰还是什么?”“底部怎么还有花边?”展厅内,大家的问题也很多。细细打量,在古墓内它已沉睡了近500年,岁月的痕迹也在梅瓶上体现出来。

乍一眼看去,它亭亭玉立,俏丽得很。但细看,瑕疵还真不少。梅瓶肩部,蓝釉表面上有一个个小点点,看上去像是花纹,其实,是泥土沁到梅瓶上了。侧面,有一块黄色的斑,这像美丽的小姑娘脸上长了斑点一样,格外显眼。“这也是后来沁上去的,刚烧出来时,应该浑身都是蓝色的,而且很正。”

背后,有一块釉特别稀,其它地方的釉色看起来是深厚的蓝,蓝得甚至有点“腻”,而背后的这一小块,却是淡淡的蓝,有点发白,上面还粘着黄色的细沙。宋燕说,这块显得有点发白的釉,有两种可能,一种是烧造时候留下的瑕疵,由于火候不是很到位,留下了这个稍微发白的斑;而另外一种可能就是,这个地方的蓝釉本来就相对薄,由于紧贴着墙壁,边上是石灰胶浆,因此胶浆沁在了上面。

揭秘

制作工艺:造型难,两次拉坯拼接而成

梅瓶腹部有一条横向纹路,这条纹路绕了梅瓶整整一圈。而在横纹下面,还“爬”了一段波浪纹,这让梅瓶看起来很特别。

“那个波浪,一开始还以为是龙纹,其实是釉。”宋燕说,烧造时,釉料在高温下从高处向下流淌,这就造成了梅瓶腹部有波浪一样的纹饰,且高出来一些。

而那道横纹,恰恰说明了当时的制作工艺。梅瓶这种造型在当时来说非常难。窑工们上半截和下半截分别拉坯,然后拼接起来。拼接时,留下了这圈横纹。

传承与改进:和扬博镇馆之宝有相似之处

扬州博物馆霁蓝釉白龙纹梅瓶

“蓝釉梅瓶和我们馆藏的霁蓝釉白龙纹梅瓶(元代)在工艺上有传承,也有改进的地方。”扬州博物馆保管部副主任庄志军说。霁蓝釉白龙纹梅瓶身上,除了蓝釉底外,还有两条白龙。蓝釉梅瓶传承了口小、肩丰、底小的流线造型。

不过,关键部位还是不同。比如口沿部位,霁蓝釉白龙纹梅瓶口子上有唇边,蓝釉梅瓶没有;霁蓝釉白龙纹梅瓶腹部以下,笔直地收腹,底足很小,站立不是很稳,蓝釉梅瓶到底部就开始外撇,底足稍大,站立得更稳当。专家说,这两个关键部位也是判断瓷器年代的关键点。

墓主人:锦衣卫佥事是闲职,没实权

当时清理的时候,考古人员就清理出了2副墓志,一副介绍男主人,一副介绍女主人。

关于墓志,这几天考古专家们也加紧了解读。

“墓主叫徐世礼,字君叙,是徐达的第六代孙。”徐君叙的锦衣卫佥事一职也是世袭来的,在当时并不是享有真权力,只是一个闲职。

估价

保利:保守价二三十万

这个梅瓶到底价值如何?现场专家们都不肯估价。

记者把相关资料发给了北京保利国际拍卖有限公司的瓷器鉴定专家。专家说,保守估价20万~30万元左右。“梅瓶是器物中等级最高的,比一般的器物等级都高。”专家说,由于积釉太多,不像是官窑作品。

“我们曾经拍卖过雍正、乾隆时期的霁蓝釉瓷器,印象里拍卖价是200多万元。明朝的蓝釉梅瓶还没有拍卖过,没有参照,不好说。”专家说,几十万元只是一个保守估价,毕竟市场讲究个“物以稀为贵”。

荣宝:至少几百万元

蓝釉梅瓶也引起了在宁拍卖公司的极大关注。北京荣宝拍卖有限公司南京分公司瓷杂部经理杨帆就对它特别感兴趣,他说,这件梅瓶如果在拍卖市场上,至少要几百万元,而且,“文物价值高于经济价值”。

杨帆说,虽然没有款识,但这件瓷器不是一般的民窑能烧制的,是件精品。明初,朱元璋规定,祭祀用品须是彩瓷,而在当时,蓝釉、红釉、甜白等色彩是非常难烧制的,很名贵。后来,达官贵人们看皇家喜欢,纷纷效仿,争相烧制蓝釉瓷器,来象征身份的高贵,它比现代的奢侈品还奢侈品。但因为没有参照,无法准确估价。

"南澳I号"水下考古发掘再启动 将打捞剩余文物

(记者陈正新 通讯员林春伟、唐艳摄影报道)昨日,承担“南澳Ⅰ号”古沉船打捞工作的打捞船“南天顺”在“德信”轮的拖带下,徐徐开进广东汕头南澳岛前江港海域,这标志着明代沉船“南澳I号”2011年的考古发掘再次启动。担负“南澳I号”守护任务的汕头边防支队第一时间跟进安保工作,由该支队南澳大队云澳边防派出所出动2艘公边快艇为“南天顺”护航。

暂未进入打捞区域

昨日的南澳海域有7级大风,阴天加上薄雾的海面能见度仅有两海里左右,“南天顺”船和“德信”轮没有进入打捞区域,暂时停留在前江港外围,同时等待专家及打捞队员集结。

上午9时,6名云澳边防派出所官兵乘边防快艇登上打捞船,开始驻船守护工作。自2007年5月发现这艘水下古沉船开始,这个边防派出所已守护跨时5年,这也是启动打捞以来的第3个年头。

此次将打捞剩余文物

记者随汕头边防官兵登上打捞船,今年“南天顺”打捞船船身整修一新。据船上负责人介绍,“南天顺”打捞船经过维修,对办公场所和船员宿舍进行了装修升级,装修的房间达到34个,将为有关人员提供更舒适的环境。

该负责人还说,此次打捞任务更加繁重,在75天的工期内,要将“南澳I号”古沉船上余下的古文物全部打捞出水,而今年没有打捞船体的计划。

链接

边防官兵“护船”1500日夜

2007年5月,汕头边防支队云澳边防派出所连续两天查获两宗盗捞海底古瓷器案件,缴获海底瓷器138件,从此沉睡海底400多年的“南澳Ⅰ号”向人们揭开其神秘面纱。云澳边防派出所官兵也从那一刻起守护了“南澳Ⅰ号”将近1500个日夜,确保了海底文物的安然无恙,也因此才有了后来大规模的考古发掘打捞。

江西发现罕见唐22足青瓷砚 越窑出产模样奇特

记者13日从江西省瑞昌市博物馆了解到,该市日前出土一件罕见的唐代22足青瓷砚台,系一村民在挖山药时挖出的。

据介绍,4月8日下午,瑞昌市公安局桂林派出所接到一匿名者报案称,该市桂林街道办事处光明村一村民鄢某帮他人挖山药时挖出一件文物,有文物贩子愿意出50万元人民币购买。警方立即赶往光明村找到鄢某,随后将该瓷器送到瑞昌市博物馆进行鉴定。

经瑞昌市博物馆专家初步鉴定,该瓷器产自唐代越窑,外观呈圆形,直径约13厘米,高约4厘米,底部有22只足,模样奇特。

“这款砚台比较少见,很珍贵”,江西瑞昌市博物馆馆长龙艺13日向中新社记者表示,该瓷器为唐代百足青瓷砚台,极具收藏价值,对于研究古代文房四宝具有重要的科考价值。

目前,该文物已被江西省瑞昌市博物馆依法收藏。

清乾隆珐琅御制瓷器估价1.8亿港元成焦点

这件清代珐琅御制瓷器备受关注。

本报讯 (记者李健亚)前日,香港苏富比春拍在北京举行了预展,以收藏瓷器为主的玫茵堂珍藏、比利时收藏家尤伦斯的藏品,成了此次春拍打出的两张王牌。“玫茵堂”珍藏的清乾隆御制珐琅彩“古月轩”题诗“锦鸡花石”图胆瓶以估价1.8亿港元成为全场焦点。专家称,“玫茵堂”此场拍卖将成为中国艺术拍卖史上的重要里程碑。

最高估价瓷器成焦点

今年2月,香港苏富比便发布消息称在4月举行的春拍上将重磅推出尤伦斯收藏和玫茵堂珍藏。此次预展中,这两大收藏也成为重点。据介绍,“玫茵堂珍藏”开始于上世纪,经过了50年的收藏历程,以其御制瓷器举世闻名,是世界上最精炼的私人御制瓷器收藏之一。此次亮相的清乾隆御制珐琅彩“古月轩”题诗“锦鸡花石”图胆瓶,估价更是高达1.8亿港元。

香港苏富比中国艺术部资深专家沈恩文告诉记者,珐琅彩最初由西洋传教士引进,是清代内府造办处绘施于铜、瓷及玻璃胎器的加彩技艺。造办处御制瓷胎画珐琅器产量极少,传世品多集中在北京和台北两故宫博物院。而此次亮相苏富比春拍的又是“锦鸡花石”这类极少出现的题材,目前同类型的藏品又只有四件,除了博物馆典藏外,能在市场上流通的事实上就两件。

此次上拍的这件珐琅瓷器估价就高达1.8亿港元,成为估价最高的瓷器,沈恩文称这是从珐琅彩御瓷的艺术价值和市场需求两方面做出的合理定价。“去年香港苏富比秋拍中,一件清乾隆瓷器估价3000多万,最终以2.526亿港元成交,当时便对中国瓷器艺术品市场有了推高作用”。

尤伦斯106件当代艺术品上拍

早在今年2月,收藏家尤伦斯把自己的106件当代艺术品打包拍卖的消息一传出,便引起艺术界的轩然大波,甚至有传言说尤伦斯要放弃收藏中国艺术品。为此,香港苏富比北京预展中,苏富比方面也专门为尤伦斯藏品开辟了特殊预展,展示了张晓刚的《生生息息之爱》等二十余幅作品。

据介绍,此次专场中的作品有一部分曾亮相于1989年首届“现代艺术大展”上,其中就包括张晓刚的《生生息息之爱》、毛旭辉的《家长系列三号》等。在本次拍卖中,张晓刚的《生生息息之爱》估价达到2500万至3000万港元。苏富比当代亚洲艺术部主管林家如指出,此次尤伦斯大规模藏品流向拍卖市场,能对当代艺术板块起到积极作用。林家如称,尤伦斯希望并不只是中国买家对中国当代艺术感兴趣,也包括世界级买家。

据悉,此次香港苏富比春拍将于4月1日至8日在香港举行,共上拍包括瓷器、中国书画、中国当代艺术品等3600件珍品。

■ 拍卖纪录

清代瓷器目前正是艺术市场中最火热的一个板块。去年11月11日,英国伦敦一家拍卖行中,一个估价并不高的清乾隆粉彩镂空瓷瓶以5160万英镑(约5.5亿人民币)的天价成交,就意外创下中国艺术品在全球拍卖的最高价格,成为目前为止最贵的中国艺术品。当时这曾引起各方的关注,专家也曾表示,在今年中国古代工艺品和中国书画两大板块都可能有天价拍品出现。不知道此次将上拍的清代珐琅御制瓷器是否有可能再创天价,打破最贵艺术品的纪录。

考古专家考察“中国百慕大” 寻日军军舰沉没线索

中新网南昌3月2日电(何柳斌 肖发标)中国最大淡水湖—鄱阳湖首次水下考古正在紧张进行。日前,江西省水下文物调查组在九江星子县、都昌县等地考察,欲解开老爷庙附近水域沉船之谜。

老爷庙附近水域素有“中国百慕大”之称,很多船只在此沉没。据星子县文管所所长査小荣介绍,抗战后期一艘日本军舰在此被盟军击沉,此事载于1945年的《民国日报》,后来星子县的一位老先生在南京档案馆看到了这条消息,就将其摘抄下来。

査小荣讲述的比较详细,说当时国民党的特务机关早已获得情报——日本的军舰将从此处经过,于是提前做好准备。这次轰炸任务具体由陈纳德的飞虎队执行,最后将侵华日军军舰炸沉于老爷庙附近水域。

都昌县两位老人段炎松和吴春松也讲述了自己的经历。

段炎松介绍说,他祖辈八代居住在老爷庙,祖父以打渔为生,对航道特别熟悉。自己小时候跟随祖父打渔,了解的沉船地点有两处:一是老爷庙斜对面,在拦砂坝下游1公里处,这里沉没有一艘瓷器船,上世纪80年代中期,段炎松的叔叔就在此打捞过瓷器。

另一处在沙包头斜对面,在拦砂坝上游3公里左右,此地沉没有一艘樟木船,祖父曾在此打捞樟木用来做家具。但是随着后来航道变迁,这些沉船没了踪影。

吴春生介绍说,自己小时候经常在老爷庙附近打渔,现在也偶尔在这里打渔,掌握的沉船有3艘:一条在坝下游1公里处,为一艘瓷器船,自己曾在此打捞到高足碗;另外两艘在坝上游,其中一艘长度接近40米,船板距离水面不到2米,上世纪70年代的冬天,自己还到过这里打渔。

调查组专家向两位老人询问有关日本军舰的事情,两人都表示没有听说过此事。两位老人还表示,上世纪80年代曾有潜水员到老爷庙附近水域进行过打捞,但是没有什么结果。

江西省考古所所在樊昌生表示,基本可以确定老爷庙附近水域肯定有沉船,并且有些为运输瓷器的船只。而且基本锁定沉船范围主要在现在的拦砂坝上、下各3公里的水域,这就大大缩小了以后要进行磁法勘察的范围,减少了工作量。但是目前还不能确定是否有日军军舰在此沉没。调查组还将继续查找资料来源,尤其是原始资料——1945年4月16日的《民国日报》。

此外,对于老爷庙附近水域还要加强调查,尤其是注意收集群众打捞上来的出水文物信息,为判定当地沉船的年代以及为6月份的沉船定位工作奠定基础。

威廉大婚瓷器 內地趕製山寨貨

三個多月後,英國威廉王子和未婚妻凱特便舉行大婚,世界各地商人都爭相生產紀念品,盼望賺一筆。其中內地河北省唐山市恆瑞陶業公司,生產了大批紀念餐具,設計和包裝都很精美,售價便宜。但英國當局澄清,這些紀念品並非官方授權。

恆瑞陶業的來頭不小,因為瑞典公主維多利亞去年大婚時,也選定了這家公司精心製造了三萬五千件陶瓷紀念品,總值十多萬美元,還在一個婚禮珍貴紀念品展覽會上展出。該公司藉該宗大生意打響名堂,並憑「威水史」,希望在威廉和凱特的婚禮上再下一城。

價廉物美 官方無授權

不過,恆瑞今次卻沒有獲得英國皇室正式授權生產紀念品。英國當局澄清,一般皇室紀念品瓷器毋須得到皇室批准,但若是威廉大婚的「官方紀念品」,須得到威廉首肯,產品會加蓋皇室印章,因此恆瑞生產的陶瓷純粹是普通紀念品。恆瑞生產的紀念品,將會運到英國公開發售,售價比皇室推出的官方紀念品便宜一大截。

除

了恆瑞外,內地還有數以百計的工廠,在未經授權下生產威廉和凱特大婚紀念品圖利。早前,廣西省北流市的廣西三環集團聲稱,經過一輪激烈競爭後,該公司擊敗了世界各地五百多個對手,取得生產皇室婚禮瓷器的合約,製造一萬六千件陶瓷餐具,供威廉和凱特的婚宴之用,但英國皇室已鄭重否認。

廣西三環還煞有介事地說,這套紀念餐具共分五類,包括晚餐碟、咖啡杯、醬油碟、紀念杯和紀念碟。不過,白金漢宮發言人隨即表示:「這不是真實,我們根本沒有授權任何人這樣做,我們也毋須這樣做。」

英國《每日郵報》