中国新闻

智利地震首轮海啸波速度堪比飞机(图)

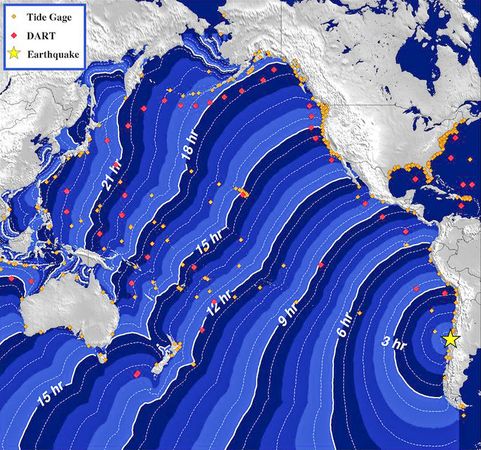

新浪科技讯 北京时间3月1日消息,据美国国家地理网站报道,智利8.8级地震发生12小时后,由地震引发的首轮海啸波以喷气式客机的速度越过海洋袭击夏威夷,海啸波高达1米。同时,海啸警报仍然对俄罗斯和日本有效。

据科学家介绍,在远海上,海啸波波峰较低,一般不会造成破坏。但是,一旦当它们抵达陆地,它们将掀起巨浪,以意想不到的能量袭击海岸。海啸波的能量来自地震本身。美国俄勒冈州立大学辛斯代尔波浪研究实验室临时主任所罗门-伊姆介绍说,“海洋中巨大的水柱被掀起或降落,于是在这一过程中就产生能量。这种巨大的水柱中包含有许多能量。”

正如智利的大地震一样,当地震发生于沿海区域时,海啸波会沿着两个方向传播,一个是朝向大陆传播,一个是向远海传播。朝向大陆传播的海啸波会立即袭击沿海区域。它们传播的速度比普通波要快得多,这是因为海洋的整个水体(即从海面到洋底)是共同水平移动的,甚至是海洋的最深处同样也是如此,而且它们的波长也非常长。而另一方面,风波只是在海洋表面推动海水。

这种差异意味着海啸波传播的速度大约为每小时725公里到800公里,而且波峰之间的距离长达160多公里。据了解,袭击夏威夷的首轮海啸波大约有1米高。但是伊姆认为,这并不意味着此后就没有更大的海啸波,或许还有海啸波会袭击其他地方,这是因为预测海啸波高度是非常困难的。其中部分原因在于一些海洋区域比较容易聚焦到来的海啸波,使得海啸波的高度高到出乎意料,然而,附近的其他区域却可能根本没有任何高涨的波。

但是,海啸波能级的大小还依赖于地震活动的具体细节。伊姆解释说,“如果地震是上下剧烈活动,那么就有可能造成海啸。但是,地震也有可能是前后水平地移动海床。如果所有地震活动都是水平的,那么就不会发生海啸。”

此外,不管是上下运动、可以产生海啸的地震,还是水平运动的地震,它们在地震检波器上看起来都非常相似。唯一能够准确测量出究竟发生了哪种地震的方式就是在地震发生数日、数周甚至数月后扫描海床。然后,这种方式却不能用于预测24小时内跨越整个海洋的海啸波所带来的危险。伊姆表示,“因此,我们给出的预测带有极大的不确定性。”(彬彬)

一周太空图片精选:宇宙托儿所孕育出恒星(图)

新浪环球地理讯 北京时间11月27日消息,据美国地理杂志网站报道,这是近期拍摄的一组太空图片,其中既有蓝“蟹”,也有“太阳海啸”,从中你可以看到太空其实很精彩。

1.蟹状星云

这幅有关蟹状星云的新图片是太空合作的产物。图片所使用的数据来自钱德拉X射线天文望远镜、哈勃太空望远镜以及斯皮策太空望远镜。美国宇航局表示,蟹状星云是距地球6000光年的一颗恒星爆炸残余。由于威力巨大,人们在公元1054年就发现了这场大爆炸。

“斯皮策”捕捉的红外线和“哈勃”捕捉的可见光,为蟹状星云不断扩张的碎片云增添了紫色和红色。与此同时,“钱德拉”的X射线观测则帮助天文学家了解来自这颗已死恒星核心——也被称之为白矮星——的高能粒子(图中蓝色区域)。

2.阳光照射蓝色地球

照片由国际空间站上的一名宇航员拍摄,展现了阳光照射蓝色地球的景象。自11月18日以来,“亚特兰蒂斯”号航天飞机便与这个轨道前哨呈对接状态,以执行升级部件安装任务,同时为安装一个名为“宁静”的新太空舱做准备。空间站的新节点舱将于2010年2月搭乘航天飞机发射升空,用于放置生命支持设备以及一个7窗圆屋顶形观测舱。

3.星系半人马座A附近的不透明尘埃带

天文学家就像是一个星系验尸官,他们“切开”星系半人马座A附近的不透明尘埃带,查看这个庞然大物到底在“吃”些什么。据科学家推测,覆盖半人马座A中部的尘埃带可能是一个较小螺旋星系的残余。这个螺旋星系在2亿至7亿年前被其它天体吞噬。

位于智利拉西拉的欧洲南部天文台拍摄的近红外照片捕捉到最清晰的尘埃带背后景象——一个由星团构成的平行四边形。这一发现符合一个星系与另一个更大星系合并后可能呈现景象的预测。

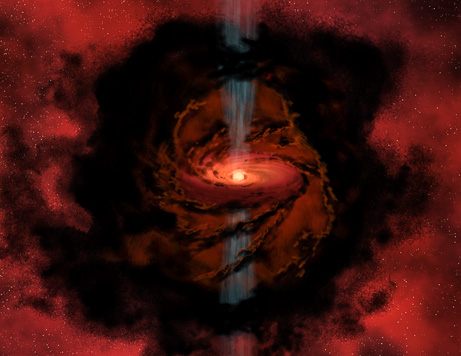

4.宇宙“托儿所”内部景象

这幅图片并不是摇滚乐队“刺脊”的新专辑封面,而是画家创作的想象图,展示了一个宇宙“托儿所”内部可能呈现的景象。所说的“托儿所”是指一个恒星形成区,旋转的尘埃和气体云孕育出一颗颗恒星。

斯皮策太空望远镜最近获取的数据帮助天文学家发现了迄今为止观测到的最年轻褐矮星,它就隐藏在一个茧状尘云内部深处。褐矮星也被称之为“失败的恒星”,它们的亮度和温度均低于常规恒星。研究新发现的最年轻褐矮星能够帮助科学家了解褐矮星如何形成以及为何无法进化成它们的兄弟姐妹那样,拥有亮度更高、质量更大这些特征。

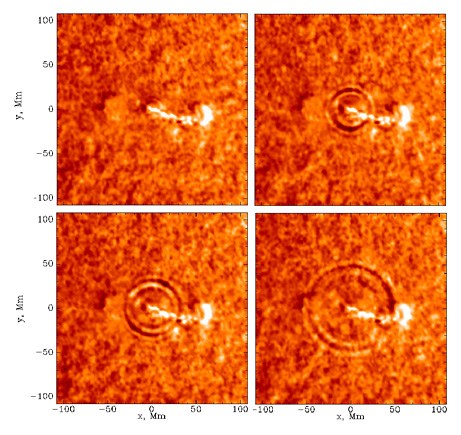

5.太阳海啸

首次捕捉到太阳上泛起巨大波浪的三维图像的天文学家表示,“太阳海啸”真实存在。在这些于1996年拍摄的太阳照片中,太阳物理学家第一次发现有关巨浪存在的证据,但很多人并不相信这一发现就足以证明预测中任何规模的“太阳海啸”真实存在。

现在,两艘STEREO(日地关系天文台的英文缩写)飞船最终拍摄到空前的“太阳海啸”景象。据悉,这场“海啸”由2月的一场太阳黑子爆发所致。巨浪高度超过6.2万英里(约合10万公里),以每小时56万英里(约合90.1万公里)的速度向外移动,所携带能量相当于2400兆吨TNT炸药爆炸产生的威力。(孝文)

美国将建首个海啸避难所(图)

新浪环球地理讯 北京时间10月28日消息,据美国国家地理网站报道,正如专家所预测,一旦大地震在美国太平洋西北地区引发大海啸,美国一座滨海城市会做好准备。据悉,俄勒冈州小城坎农比奇(Cannon Beach)的居民正准备建设美国第一个可以抵御海啸冲击的避难所。

专家日前在俄勒冈州波特兰市举行的美国地质学会会议上表示,坎农比奇市政厅的最新设计反映出太平洋西北地区防灾准备的新动向。这一设计使得市政厅的建设成本增加一倍,从200万美元增至400万美元。太平洋西北地区是世界上最危险的地震海啸多发带之一:一旦该地区发生9级地震,那么几分钟以后,海浪高度就能达到50英尺(约合15.2米)。

下一次大地震也许会在明天到来,也许会在数百年以后发生——没人知道确切时间。引发大地震的“罪魁祸首”会是卡斯卡迪亚地层潜没带(Cascadia subduction zone),地质学家表示,这个潜没带几乎就是引发2004年印度洋地震海啸的断裂带的“双胞胎”。据俄勒冈州地质与矿业部土工技术工程师王玉梅(音译)介绍,增大逃生机会的一个办法就是在最危险的地带修建可抵御海啸冲击的避难所。

这种建筑要用坚实的桩子建造,还要建起岸堤或海堤以抵御海浪。还要有一个斜坡,以便让居民迅速跑进避难所。王玉梅说,建筑物通常都是根据让居民迅速离开而设计,“但在这种情况下,我们希望让人们快速进入建筑物中。”日本现在设有海啸避难所,而总人口约为1700人的坎农比奇是美国第一个采取措施建造此类场所的城镇。据王玉梅介绍,坎农比奇的海啸避难所将在三年内竣工,届时,避难所屋顶会有一个平台,可供1000至2000人躲避。

俄勒冈州立大学俄勒冈海上援助计划灾害预防专家帕特里克·科科伦(Patrick Corcoran)对建设海啸避难所的方案表示支持。他说:“我认为,这将以正确的方向推动技术发展。”科科伦指出,应急培训同样至关重要。他说,美国太平洋西北地区总体防灾准备落后于对地质灾害认识日趋加深的坎农比奇:“我们必须要对物理现象产生兴趣,将这方面的知识应用于我们的日常行为。”

美国国家地质勘测局西部地质研究中心地理学家内森·伍德(Nathan Wood)同意科科伦的观点。伍德说,将潜在危险区域画出来,告诉人们向高处跑,这些措施仍显不足。他举了一个形象的例子:“如果这是一场橄榄球比赛,那么我们就应该在四分卫的位置上加大投资,增强在这个位置上的实力,才有资本与强敌一拼。”(孝文)

复旦研究称海啸也能成发电能源 效率是风能千倍

当海啸排山倒海而来的时候,几乎没有东西能阻挡。但是从牛顿时期就开始的水波研究,最近有了一个重大的突破——复旦大学昨天宣布,由该校先进材料实验室胡新华教授带领的课题组与他的合作者研究发现,一个由低频共振器排成的周期阵列能够完全阻挡住水波,这一阻挡的过程转化为电能,即便是海啸也可能变成发电的能源。这项最新成果发表在物理学领域的顶级刊物、最新一期的《物理评论快报》上。

后浪并非比前浪有力

人们总说“长江后浪推前浪”,似乎后浪的“力气”肯定比前浪大。实际上,波浪从泛起一直到平静,不管浪花走了多少路,它所包含的能量几乎不会衰减。也就是说,无论是普通的风浪波还是海啸的水波,水波的长度周期不会使它的能量减少。

胡新华教授介绍说,水波有两个特点:一是它是重力作为回复力的一种机械波,也就是说,如果没有重力,水波是不可能传播的,这也是为什么太空中不会出现水波,即便是在小小的杯子里,水也一直是平静的,不会有动荡的感觉。另一个特点是,水波是在水的表面上传播。普通的风浪波周期是1秒到25秒,海啸的波涛周期更长,周期是10分钟到两个小时。一般的风浪波是由风吹动水引起的波,而海啸则是水从海底上升或者从海面卷下来形成了波,并且造成了整个水体都在震动。

人类对水波的研究开始得很早,即牛顿时期。而对海洋能的运用,到现在已经研究了30多年。从1975年开始,科学家们把海浪能的研究作为一个热门课题,但5年之后,随着石油价格回落,对海浪能的研究投资出现大幅度下降。但在一些发达国家,仍有不少科研机构在从事这方面的研究。

共振器阵列使海浪动能转化为电能

胡新华教授和他的合作者研究发现,一个低频的共振器产生的周期阵列可以完全阻挡住往常人们认为不能阻挡的长水波。因为研究结果发现,当水波的频率在共振器频率附近时,共振器阵列会完全反射水波,并且使共振器上下运动,这种强反射戏剧性地改变了共振器的海浪能吸收效率。

胡新华介绍称,所谓的共振器,是一种开缝管,它和实心的柱子不同,是空心的,而且在管壁上有一些缝,通过这样的共振器排成一种阵列,而且在共振器的下方有一些可上下浮动的特殊设备,当水波频率和共振器频率相同时,就能高效地吸收海浪能量,并将机械能转化成电能。而这些特殊设计的设备未来可用于提取海浪能,成为海浪能发电厂的核心部件。

海浪能的效率是风能的1000倍

相对于我们熟悉的风能来说,海浪能是它的1000倍,因为水的密度是空气密度的1000倍,所以能量的密集程度也是风力发电的1000倍,海浪能里面的能量密度则更高。但胡新华教授表示,这一领域的缺点是海浪能的测试和研发成本要比风能高很多。

因为海浪的频度很宽,有各种波长,就像阳光一样,光线频谱中既包含可见的部分,这就意味着需要各种频率的共振器,如果想要利用海啸的海浪能发电,按照海啸在远海中500公里的波长,近海中1到2公里的波长,要阻挡海啸的话,这个共振器就必须做得非常庞大。

课题组目前已经在部分海域尝试放置了共振器阵列,发现这个共振器阵列除了可以发电以外,还有另外的效果,就是阻挡海浪后,在这个阵列后面形成一片比较安静的水域,鱼类可在其中迅速地繁殖。不过目前来说,还很难将之用于渔业的发展。

日大地震后重建中 拟通过种植海岸防护林防海啸

主管林业发展的日本林野厅日前决定,在日本大地震后的重建中,通过种植海岸防护林来减轻日后海啸造成的损失。

海岸防护林原本是为了防止土壤盐碱化和扬沙而种植的,但此次日本大地震引发海啸后,专家发现海岸防护林只要有足够纵深,就可以阻止随海啸而来的船只和瓦砾对住宅的破坏,并减缓海水奔涌的速度。林野厅准备在6月前就海岸防护林与海啸灾害的关系汇总调查结果,并考虑未来在很可能发生海底地震的静冈县等地利用海岸防护林遏制海啸。

目前已提出的方案包括:在相关海岸构筑10米至20米高的土丘,在土丘上种植树木;在沿海地区种植海岸防护林并开辟农用地,作为海啸缓冲地带,然后在内陆筑起土丘,用于保护住宅区。林野厅希望其中的若干方案能在政府重建计划中得到体现。(蓝建中)

福岛核电站附近将建防波堤防止余震海啸

新华网东京4月30日电 (记者 蓝建中)东京电力公司30日宣布,为防止余震引发海啸袭击福岛第一核电站,东电准备在6月中旬前建成临时防波堤。同时,为防止核电站各机组外侧竖井内的污水溢出,准备在5月底前用混凝土堵塞部分竖井。

东京电力公司根据日本气象厅的预测指出:“如果发生里氏8级的余震,海啸的高度会低于10米,不过1号至4号机组有可能浸水1至2米。”

防波堤将建在3号和4号机组靠海一侧附近海拔10米的地方。由于核电站院内散落着瓦砾,很难建造混凝土防波堤,所以东电将利用装满石块的四方形笼子堆积1至2米高,然后在内侧和外侧笼子之间夹上一层防水苫布,防止海水浸入,防波堤总长约500米。

由于海啸一旦到达核电站院内,各机组外侧竖井内的污水将溢出,东京电力公司还将在5月下旬前利用石块和混凝土堵塞其中4个井口。此外,为增强4号机组乏燃料池的抗震性,东京电力公司还将于7月底前建造支撑水池的混凝土墙。

日本大地震已确认14517人死亡

新华网东京4月27日电 日本警察厅27日说,截至当地时间27日16时,3月11日发生的日本大地震及其引发的海啸已确认造成14517人死亡、11432人失踪。

日本警察厅说,在地震灾情严重的宫城县有8745人遇难,在岩手县有4243人遇难。目前仍有约13万人在各避难所避难。

日本东北部海域3月11日发生里氏9.0级地震并引发海啸,造成重大人员伤亡和财产损失。

美西北海岸或将发生8级地震 沿岸城市面临重创

如果胡安德富卡板块继续俯冲到北美板块的下面,“大型逆冲区”地震将会引发海啸

如果发生大地震,西雅图1994年前建设的建筑物都将倒塌

海啸和地震袭击日本后,汹涌而来的海水冲过防洪堤

科学家表示,美国西北海岸地区可能会被称作“大型逆冲区”地震(‘megathrust’earthquake)的海下板块运动摧毁。日本大地震后发表的有关胡安德富卡板块(Juan de Fuca Plate)引起巨大威胁的评论,引起人们对大西洋沿海地区产生担忧,害怕这里会经历类似重创。美国俄勒冈州立大学活动构造和海底绘图实验室的研究数据,已经使这种可怕的可能性人所共知。

这些研究结果出现在纪录片《超级地震:日本震撼时刻(Megaquake: The Hour That Shook Japan)》上,这部纪录片将于这周末在英国《探索发现频道》播放。3月11日引发日本海啸的地震,可能就是“大型逆冲区”地震,现在研究人员担心,位于美国近海50英里(80.47公里)处的卡司凯迪亚断层(Cascadia Fault)线有一天可能会裂开,引发地震和海啸。据《泰晤士报》说,这个断层发生里氏8级以上的大规模地震的平均时间间隔是240年,300多年前该地发生最后一次“超级地震”。

“大型逆冲区”地震是世界上最大级别的地震,它发生在“俯冲带”。当地球的一个构造板块俯冲到另一块下面时,就会形成俯冲带。据加拿大自然资源部说,卡司凯迪亚断层发生的最后一次地震的震级估计是里氏9级。胡安德富卡板块正在外力的作用下,被迫沿卡司凯迪亚断层俯冲到北美板块的下面。由于两个板块有很大部分叠加在一起,慢慢积聚的压力终有一天会导致板块断裂,引发大型地震。俄勒冈州立大学活动构造和海底绘图实验室主管克里斯•古德芬戈教授表示,他们收集到的信息显示,这两个板块间的压力正在不断增加。他说:“它就像一个定时炸弹,随时都有可能爆发,这是毋庸置疑的。”

美国耶鲁大学生物圈研究所所长、地质学家杰弗里•帕克最近表示:“历史告诉我们,未来10年会有更多‘大型逆冲区’地震发生,但是我们并不清楚确切时间。”《泰晤士报》称,从温哥华岛(Vancouver Island)延伸到加利福尼亚州北部的卡司凯迪亚断层已经沉睡了300多年,科学家认为,未来50年这里有45%的可能性发生里氏8级以上地震。并有15%的可能性发生里氏9级以上地震。这种地震会引发30米高的强海啸,席卷太平洋西北海岸,影响俄勒冈州、华盛顿和温哥华岛,并有可能波及日本。

由于位于美国西北部的几座城市都没对“大型逆冲区”地震做好充分准备,因此这种威胁变得更严重。用来保护住宅区的升级程序目前正在研发中。由于1994年前西雅图的建设规章还不健全,之前建设的摩天楼在海啸的冲击下会轰然倒塌,很多海岸居民区会被卷走。据说俄勒冈州有大约1000所学校很难抵御地震和海啸,但是重建工作要到2032年才能完成。而专家并不清楚何时会发生大规模地震。

南加利福尼亚州地震中心主管汤姆•约旦说:“我们不知道如何回答你,我们总不能说:‘下周你最好逃到城外去,因为这里可能会发生大型地震。’”地球物理学教授约翰•麦克卢斯基说:“现在的问题是,地震更像是公交车,有时会一次到站2、3辆,而不是一辆接一辆的有规律到达。我们需要先看一看一个地区的最大规模地震会造成多大破坏,然后采取措施防止这种情况发生。”(杨孝文)

我国完善海啸预警机制 近海海啸两分钟即可预警

国家海洋局昨天上午召开新闻发布会,发布《2010年中国海洋灾害公报》和《2010年中国海平面公报》。国家海洋环境预报中心副主任于福江表示,我国建立的海啸预警机制,近海发生海啸,两分钟可发出预警;远海发生海啸,15分钟内可发出预警。

远海海啸15分钟内预警

于福江表示,在海啸预警方面,国家海洋局有专门负责海啸预警的部门,目前有10个工作人员在昼夜24小时值班,监视海啸情况,及时发出预警。同时,也有自主研发的海啸预报、传播时间的数值预报模型,通过26万亿次的大型计算机分析预报海啸。从此次日本海啸到达我国的时间和波高上看,计算预报准确。

“如果近海发生的地震,两分钟内就可以发出预警。而远海发生的地震,可以在15分钟内发出预警。”于福江说,15分钟的预警时间已经足够,因为远海地震引起的海啸,如马尼拉海沟如果地震,引发海啸会在3小时到达我国沿海,日本地震海啸,到达我国台湾东部沿海是4个小时,到达我国大陆沿海则是七八个小时。

此外,我国还在南海地区新建一套更先进的海啸预警系统,如果这一地区发生海啸,1分钟内就可以发出预警。

我国沿海分为海啸四类地区

于福江透露,日本海啸发生后,我国研究评估出海啸会到达的地区和被淹没地区,这被称为“海啸疏散图”,目前正在制订。

按照影响程度从高到低,分为四类地区。台湾省东部沿海,是可能受海啸影响最严重地区;江苏省南部沿海到福建省北部沿海,珠江口地区,台湾省西部沿海地区,是可能较大影响地区;山东省南部沿海、福建省海峡西岸地区、广东省其他沿海地区、北部湾地区,是第三类地区;渤海湾周边地区、海南岛西部地区,是第四类地区。

相关:沿海大建高楼等催海平面上升快

国家海洋局昨天发布的公报显示,近30年来,我国沿海海平面平均上升速率为2.6毫米/年,高于全球海平面1.7毫米/年的上升速率,海平面上升加剧了海洋灾害的发生。

公报显示,2010年我国沿海海平面比常年高67毫米,与2009年海平面基本持平,渤海、黄海2月份海平面和南海10月份海平面均为近30年来同期最高值。

国家海洋信息中心产品研发部主任刘克修表示,全球气候变暖是造成我国海平面上升的主因。此外,地下水开采、沿海地区大建高楼大厦等活动造成的地面沉降,也是造成海平面相对上升的重要因素。

日本再发7.1级强震 福岛核电站工作人员将撤离

中新网4月11日电 据外电报道,当地时间11日17点16分,日本福岛县境内发生里氏7.1级强烈地震,当局已经发布海啸预警。

东电公司人员称,正在因遭受“3-11”大地震和海啸而严重受创的福岛核电站内工作的技术人员被命令迅速撤离。

东电公司发言人称:“公司命令工人迅速撤离,进入抗震建筑躲避。我们不知道现场有多少工人。”