中国新闻

我国首个火星探测器将于今年11月上旬发射

本报讯(记者 李莎莎) 上午记者从中国空间技术研究院获悉,我国首个火星探测器“萤火一号”,将于今年11月上旬发射升空。

中国空间技术研究院相关人士表示,经过中俄两国科学家共同研究,今年11月份是发射火星探测器的最佳窗口时间。经过两国协调,如果没有突发情况,最终发射时间将定于11月上旬。

该人士介绍,11月上旬,“萤火一号” 将和俄罗斯的“福布斯—土壤”卫星一起,搭乘“天顶”号运载火箭从拜科努尔航天中心发射升空。

据悉,因为火星在古代被称为“荧惑”,所以作为我国火星探测计划中的第一颗火星探测器,取其谐音,便被命名为“萤火一号”。

“萤火一号”原计划于2009年10月随俄罗斯的卫星升空,后因故该发射计划推迟。据了解,11月份的发射,“萤火一号”将由俄方运载火箭发射,并被送入火星椭圆轨道。

在轨运行期间,“萤火一号”将展开对火星空间环境、太阳风与火星磁场关系等领域的探测工作。此外,两国的探测器还将联合对火星大气层进行透视,绘制大气层中水汽和温度的垂直分布图。

中国空间技术研究院相关专家告诉本报记者,除了与俄罗斯的合作项目以外,中国自主探测火星的行动已经开始,相关项目今年即有可能立项成功。

中国科学院院士、嫦娥工程核心专家叶培建认为,如果火星探测项目被国家尽快立项,最佳的发射时间应该在2013年,此时火星和地球距离最合适。

●卫星解读

“萤火一号”能用两年

“萤火一号”的个头儿小,只有110公斤,算得上是火星探测器家族中的“轻骑兵”,它主体部分长75厘米,宽75厘米,高60厘米,将携带照相机、磁强计等八件武器。它的使用寿命为两年。

“萤火一号”的两侧共有6块太阳能帆板。如此小巧玲珑的身体上却长出三对大“翅膀”,只因火星上太阳光照强度只有地球的一半左右,帆板要够大才能给机器提供充足的能量。

中国志愿者首次成功踏上模拟火星表面(组图)

昨天,王跃与一名俄罗斯志愿者走出登陆舱,在模拟火星表面采集土壤岩石样本。电视截图

昨天,王跃与一名俄罗斯志愿者走出登陆舱,在模拟火星表面采集土壤岩石样本。电视截图

中国志愿者王跃。资料图片

中国志愿者王跃。资料图片

本报讯 (记者李铁铮 通讯员孙海荣) 据“火星-500”试验中方项目负责人白延强介绍,昨晚6时,在经历了260天的密闭飞行后,中国志愿者王跃走出登陆舱,成功踏上模拟火星表面,在“火星”首次留下中国人的足迹。

“火星—500”是人类历史上第一次全过程模拟从地球往返火星的一次试验。模拟登陆火星试验在位于俄罗斯生物医学问题研究所的密闭试验舱中进行。模拟火星表面的是1200立方米模拟舱,里面用灯光模拟星光,表面铺满沙砾,还有供志愿者休息的特制椅子。

王跃与俄罗斯志愿者斯莫列耶夫斯基身穿白色火星服一同出舱。他们将在模拟火星表面完成一系列勘察任务,其中包括使用磁强仪寻找“火星”正负磁场、采集土壤岩石样本,并用专门容器将其带回“返回舱”等。医学检查显示,王跃出舱前的身体状态非常好。

白延强说,王跃所穿的火星服有自动调节的压力装置、通风装置和通信设备等,重达32公斤。按照人体负荷,穿着这套火星服作业的时间强度为2小时。志愿者完成出舱活动后,科学家还要对他们的立位耐力等情况进行研究。

据白延强介绍,在登陆舱停留“火星”期间,志愿者除了出舱作业,还要在舱内开展虚拟现实技术研究。登陆舱里设置了操作作业平台,有头盔显示系统、操纵杆、监视器等。志愿者通过这些设备进行虚拟仿真操作,能模拟在火星表面搜寻水源、为受伤的志愿者提供远程医疗救助,以及火星发生沙尘暴等情形。此外,志愿者还将使用虚拟技术软件,驾驶载人火星车在“火星”表面作业,模拟发生流星雨时志愿者从“火星”表面紧急撤离的情况等。

据悉,模拟登陆火星于本月14日、18日和22日分三次进行。根据试验安排,三次出舱活动结束后,登陆舱将于23日脱离“火星”表面,与主舱对接,返回地球家园,预计今年11月初“抵达”地球。

■王跃“火星”之最

狭小卧室仅有3.4平方米

在为期520天的全过程中,由于真实模拟密闭飞行状态,对人的生理、心理健康以及工作能力都会造成极大影响,也会经历很多常人难以承受的考验,但可以得到许多有关人类耐受能力的准确数据。

最狭小的卧室

最“恼人”的试验最“紧急”的情况最奇怪的舱壁最意外的访客

550立方米的实验舱安装了很多摄像头,属于王跃个人空间的只有3.4平方米的卧室,包括一张床、一张桌子、加上床下的储物空间。

卧室墙壁上醒目地挂着一张杨利伟的画像,王跃说,“杨利伟是中国载人航天的代表人物,就像俄罗斯的加加林一样。照片不光对我是一种激励,我也借此告诉欧洲乃至世界宇航界的朋友们:中国人来了!”

最“恼人”的试验

全部105个项目参试,都要依靠志愿者完成。6名志愿者日复一日地抽取血液、尿液、唾液等,单调的工作难免让人感到乏味,而身上佩戴的一些仪器设备有时也让他们“叫苦不迭”。以脑电极试验为例,志愿者晚上要戴上电极帽,监测夜间睡眠期间动态脑电图。由于头皮上布满了电极贴和导线,志愿者睡觉时感到不适。试验高峰时,王跃和同伴每月要戴上7个晚上。

最“紧急”的情况

去年12月初,实验舱电力系统突发故障,发出火灾警报。舱内顿时一片漆黑,空调停止运转,微波炉无法加热食品,冰箱食品开始解冻,只有应急照明和应急通信还在工作。

其实,这是一次紧急情况演练。王跃和他的同伴按照行动指南沉着处置。他们远离火源,等待撤离。数小时后,启动了一个冰柜,把速冻食品转移到供电的冰柜中。一切处置完毕,王跃在黑暗中弹起了心爱的吉他。那一晚,他们在无噪声的舱内睡着,等待第二天电力系统的恢复供应。

最奇怪的舱壁

健身舱里有一面看上去有点奇怪的墙。研究人员采取技术手段使它保持一定的湿度,以满足一些微生物对潮湿环境的偏爱。他们在这面墙上放置了很多金属盘,每个金属盘上都刷了能够抵御这些微生物生长的涂层。

据了解,这项试验的目的是在将来真正的火星之旅时,科学家可以了解用什么涂料对舱壁进行处理,使得微生物不能在舱壁居住和繁殖。事实上,在国际空间站中,曾发现了两百多种细菌和真菌在失重和极冷的条件下依然存活。

最意外的访客

飞行100天时,王跃和同伴收到了舱外一份特别的视频“礼物”——3个白胡子老爷爷,手捧3束花,在视频中对6位志愿者说了一段鼓劲的话。原来他们是长期密闭试验的先驱。以乌里比谢夫为首的3位研究员,在1967年3月进入50平方米不到的舱内呆了整整一年。

试想40多年前,没有电脑、没有电子书、没有MP3,3位前辈每天的任务就是工作和试验,娱乐只有看书和下棋。相比之下,王跃的生活还算幸福。

“火星之旅”七大怪

◎衣服不用洗:每10天洗一次热水澡,每3天换一次内衣,脏衣服和其他生活垃圾通过特定通道传出舱外,不用自己手洗。由于舱内水源有限,舱内每天运动大汗淋漓之后,只能用毛巾和纸巾擦擦身。

◎通讯有时滞:为了模拟真实的飞行状态,与外界的通话设置了20分钟时滞,一条信息来回就是40分钟。有一段时期关闭了通话,以发送无线电报和传输视频影像的方式进行联络。

◎昼夜看不见:志愿者在舱内看不到日起日落,光暗周期发生变化,环境时间暗示也在改变,这些因素打乱了稳定的身心状态,会影响志愿者体内的生物节律。这种变化规律也是试验的重要研究内容。

◎蔬菜自己种:志愿者的食物大都以罐头食品和脱水食品为主,很难吃上新鲜食品,除了舱内温室里种植了少量蔬菜。这些可以作为配餐。此外,种植蔬菜的另一个功能是改善单调环境对志愿者心理的影响。

◎吃饭看菜谱:吃饭像空间站上的航天员一样,有严格的规定。俄罗斯试验主办方定好了食谱,值班的志愿者去存贮舱里取第二天要吃的食物。种类基本上有面包、奶酪、土豆、苹果汁等,这些西餐不太适应王跃的口味。王跃说,很怀念舱外的食物,想起了北京的拉条子,还有某饭店的米线。

◎读的是“旧闻”:志愿者在舱内看不到电视,也无法上互联网。中方试验队定期给王跃传入电子新闻等,但由于时滞的关系,难以保证及时收看到当天新闻。南非世界杯期间,足球迷王跃也只能苦等试验队传入赛事结果。

◎头发互相理:理发成为志愿者的“必修课”。头发长了,大家相互理一理。有一次,意大利迭戈一上来就把王跃的头发理秃了一块,最后索性理成了大光头。王跃笑道,“这对于头上戴电极、抹硅胶倒是方便。”

■火星探测史

上世纪60年代 随着人类开始具备挣脱地球引力的能力,火星探测器开始了问天旅程。1960年,苏联首次实施火星探测任务,但发射遭遇失败。两年后,苏联发射“火星1号”探测器,这枚探测器成功进入了前往火星的轨道,当它飞离地球1.06亿千米时,却与地面失去了通信联系。尽管如此,它仍被看做火星探测的开端。

1964年 美国成功发射首个火星探测器“水手4号”,实现了人类历史上第一次火星飞越,并向地球发回了21张火星照片,此后又在环绕太阳轨道上对太阳风进行探测。此后,苏联发射了“探测器2号”、“火星2号”等,均以失败告终。

1971年 苏联发射“火星3号”,实现了第一次火星软着陆,但由于赶上火星沙暴,探测器仅工作了约20秒便与地球失去通信联系。

1971年5月 美国“水手9号”发射升空。这是有史以来第一枚成功进入环绕火星轨道的探测器,水手9号发回了7329张照片,覆盖了火星表面超过80%的部分,同时还对火星的两颗卫星进行了探测,取得了重大成果。

1975年 “海盗1号”、“海盗2号”探测器分别发射,在火星表面成功着陆后,正常工作了数年时间,通过试验证明了火星表面没有生命迹象。海盗号火星探测计划总共向地球发回了数万张高清晰照片,而“海盗1号”迄今为止依然保持着在火星表面存活时间最长的纪录。美国的“海盗号”探测计划是有史以来最为成功的火星探测计划之一。

上世纪90年代 一系列新型火星探测器继续发射升空。

2002年 美国的“奥德赛”探测器发现火星表面和近地表层中可能存在丰富的冰冻水。

2004年 美国的“勇气号”发现火星上沙尘暴和尘卷风并没有预计的严重。

2008年 美国的“凤凰”号火星探测器首次证明火星存在水冰。

2009年 美国太空总署在夏威夷的红外望远镜首次在火星上发现甲烷。

今年 美国航空航天局将启动“火星科学实验室”任务。前不久他们还宣布,2037年把人送上火星。

中国也加快了深空探索的步伐,将在今年发射首颗火星探测卫星“萤火一号”。

美探测器近距离飞越坦普尔1号彗星

美国宇航局“星尘”号探测器拍摄了这张坦普尔-1彗星的照片,拍摄时间是2月14日,太平洋时间20:39(北京时间2月15日12:39)

星尘号探测器于2月14日,美国东部时间23:35(北京时间2月15日12:35)传回此次近距离飞越坦普尔-1彗星的首张照片。当时探测器距离彗星本体约2462公里

“星尘”号探测器将飞到距离“坦普尔1”号彗星不足124英里(约200公里)的地方,飞行速度为每小时24000英里(约38624公里), 飞越的同时将拍摄72张高清照片。通过这些照片研究人员将对“坦普尔1”号彗星的现状与2005年“深度撞击”探测器撞击时的样子进行比较。通过检测撞击 坑,他们希望揭开“坦普尔1”号彗星更多的秘密,如“坦普尔1”号彗星的地貌是否因其内部改变或游星撞击造成。

第二次接触,具体时间是2月15日格林尼治时间4时37分,此时“星尘”号探测器将处于最接近点。美国宇航局专家表示,他们希望确定该彗星一些区域的年龄,这些区域看起来比其他区域要“老”。他们还希望确定上次的撞击坑凹陷是否可能因变成气体的地下冰引起的。

这项任务的首席调查人员、康奈尔大学天文学教授约瑟夫·维维卡表示:“这是一个机会,借助这个机会我们能看到有没有变化,变化有多大,我们将开始揭开彗星表面历史的秘密。我们不知道我们是否在讨论存在了百年、千年抑或百万年的东西。”

“星尘”号探测器于1999年发射,2004年到达主要的目的地“威尔特 2”号彗星,采集到大量星际和彗星尘埃。之后“星尘”号探测器返回地球,通过降落伞投下它的载货,然后回到太空,飞向“坦普尔1”号彗星。一年前为了调整 最接近点的时间,“星尘”号探测器点燃了推进器,如果一切顺利的话,它将在距离“坦普尔1”号彗星的124英里(约200公里)之内的轨道飞行,飞行速度 接近每秒7英里(11公里)。

美国宇航局的研究团队尤其希望他们能看到 “深度撞击”探测器形成的撞击坑,但只有17日第一批照片传回地球后他们才能看到。“深度撞击”号飞船发射于2005年,是撞击彗星的第一次任务,当时, 它的重820磅(372公斤)的探测器撞上彗星表面,导致碎片四溅。探测器拍下的照片显示,“坦普尔1”号彗星的尘埃比预期得多,冰相对于预期得少,撞击 形成一片大而亮的尘云,使得撞击坑表面变得模糊不清。那次任务是太空探索史上最令人兴奋的任务之一,曾引得全球众多人士的关注。(孝文)

日本日出探测器最新拍摄到太阳两个巨型冕洞

土卫二存喷涌地下海洋 暗示其具备生命条件(图)

卡西尼探测器观测到土卫二狭长裂缝喷涌的水蒸汽和冰晶体

2008年,卡西尼探测器拍摄的土卫二近照

近期,科学家在土卫二表面发现地下喷涌的海洋,暗示着这颗卫星具备孕育生命的条件。美国宇航局喷气推进实验室的丹尼斯-马特逊说:“地球物理学家认为土卫二是一颗充满冰块结构,寒冷且不适宜生存的卫星,这颗星球没有勘测的价值。但最新研究获得了令人惊异的发现!”

卡西尼探测器发现土卫二在冰冻地壳的狭长裂缝(“虎斑条纹区域”)喷涌着水蒸汽、冰晶颗粒以及有机化合物,土卫一是一颗具有相同体积的邻近卫星,研究人员认为它是一颗荒凉的卫星,但土卫二却具有活跃性。

通常情况下,研究人员认为冰晶喷射流是存在较大地下水域的直接证据,接近表面的液态水温度达到32华氏度,可以解释这种液体羽状喷射物的形成。但存在一个疑问:盐从何而来?在之前的卡西尼探测器飞越土卫二表面时,该探测器探测到碳、氢、氧、氮和气体羽状喷射物中的多种碳氢化合物。但并未发现海水所含有的盐成份。2009年,卡西尼探测器的宇宙尘埃分析器在一个特殊的区域发现了盐物质。马特逊说:“在我们之前观测的羽状气体中并未发现盐,但在羽状冰晶微粒中却发现了钠盐、钾盐和碳酸盐,这些物质来源于海水。”

最近一次卡西尼探测器观测发现另一个惊人的事实:热量测试揭示狭长裂缝区域的温度达到零下120华氏度。马特逊说:“这项发现改变了我们传统观念,这一温度暗示着存在火山,热量一定从地表以下流动,甚至可以融化地下冰层,建立地下水域系统。”这项发现使科学家重新思考土卫二海洋表面覆盖的数十公里厚的冰层所具有的意义。

马特逊和同事认为,溶解在地下深层水域的气体来自于“气泡”,由于“苏打水”的密度小于冰,液体将快速上升穿过土卫二表面。他解释称,多数水呈单边扩散,并加热纤薄的冰盖表面,冰盖只有100米厚。但地下一些结构在压力作用下,通过土卫二表面较小的洞口喷涌,就像人们启开苏打水饮料一样。当剩余的液体冷冻时,将再次渗入海洋,反复进行这一过程。

土卫二另一个神秘现象是:这个微小卫星的热量从何而来?美国科罗拉多州大学拉里-埃斯普西托称,我们认为潮汐摩擦热量是主要来源。土星强大的潮汐作用对土卫二的结构形成具有重要意义,并轻微地改变其运行轨道。土卫二内部可挠性运动能够产生热量,这就如同你快速地反复折回形针所产生的热量。基于这一理论,土卫二内部摩擦可驱动火山活跃性,所释放的热量融化了冰层。

埃斯普西托说:“目前我们可以明确的是无论何种方式产生热量,土卫二符合了生命存在的多项要求。这里有液体海洋、有机物质以及能量来源。在地球生命诞生之初,所具备的条件与此相似。“

目前没有人对土卫二表面以下进行勘测,或许其地下存在着更多惊人的发现:喷射流、地下海洋,还有可能存在神秘生命体。(卡麦拉)

蛇夫座恒星“抛弃”伴星高速冲入宇宙尘埃中

(锋格/编译)近日,美国宇航局广域红外探测器(WISE)拍摄到一颗巨大的恒星“抛弃”伴星,冲入宇宙尘埃。从而产生一个明亮的弓形冲波,看起来是一段黄色的弧。

蛇夫座ζ星曾是双星体系中的一个,环绕另一颗质量更大的恒星轨道运行。但是当这颗巨大的恒星爆炸变成一颗超新星时,蛇夫座ζ星就如射出的子弹一样飞速离开。其速度是每小时54000英里(每秒24公里)。

当它高速穿过宇宙空间时,所产生的巨大风力推动星际尘埃和气体形成所谓的弓形冲波,通过广域红外探测器(WISE)可以观测到冲波中的物质受到超强压迫所产生的红外光。这种冲波效应类似船只高速冲入水中向前推出的波纹。

这个弓形冲波完全被可见光埋没,但是广域红外探测器(WISE)的红外摄像机可以穿过昏暗的星际尘埃拍摄到它。如果没有这些星际尘埃,蛇夫座ζ星将会是天空中最亮的恒星之一。因此利用广域红外探测器(WISE)对该区域进行观测显得尤为重要。

在这张由美国宇航局广域红外探测器(WISE)所拍摄的图片中呈现出其真实面目——超大质量、温度很高的亮蓝色恒星,被密集的星际尘埃和气体包裹着。这是一张处理过后的图片,其中已经将红外光转化成肉眼可以看到颜色,在弓形冲击波内的蓝色亮点就是这颗恒星。

火星快车探测器 近距拍火卫一表面高清图像(图)

火星快车号探测器最新拍摄到的火卫一图像,其表面遍布陨坑

火卫一的高清3D图像

具有7个超高清分析通道(SRC)的火卫一层阶图像

1月26日消息,火星是人类最大的太空勘测目标,目前,欧洲宇航局“火星快车号”探测器亲密接触火星,1月9日在距离火卫一表面110公里处拍摄到该卫星的真实面目。

该图片显示这颗不规则、非球体卫星遍布陨坑,作为太阳系内最小的天体之一,火卫一在同步轨道半径之内环绕火星运行,这意味着它环绕火星运行的速度要超过自身旋转。

这些最新图片是由火星快车号探测器拍摄的,该探测器体积相当于一个较大的冰箱,自2003年圣诞节发射以来,一直环绕在火星周围进行勘测。由于该探测器运行时与火卫一保持近距离,可拍摄其清晰的3D立体图像。

未来的着陆点:红圈标注区域是之前评估的着陆点,蓝色标注区域是当前最新评估的着陆点

2003年发射的火星快车号探测器

在过去7年里,火星快车号探测器的高清晰照相机拍摄到火卫一表面大量清晰图像,从而揭示出这颗卫星鲜为人知的真实面目。它的体积大小为:长1.5米×宽1.8米×1.5米,带有18米长的雷达天线。

该探测器对火星表面进行高清晰呈像,拍摄到火星表面矿物质的彩色地图,使用雷达对火星大气层和地表以下进行绘图。科学家对火星的勘测热情一直很 高,2013年,欧洲宇航局计划发射“ExoMars”勘测器,可在火星表面漫游探索。如果能成功,它将成为欧洲第一个抵达火星表面的太空任务。

火星有两颗卫星:火卫一和火卫二,它们与地球之间的平均距离为0.78亿公里,目前距离地球0.557亿公里。

美探测器十年火星照片:壮观陨坑宽20公里(图)

新浪环球地理讯 北京时间12月21日消息,据美国国家地理网站报道,美国宇航局的“火星奥德赛”探测器自2001年进入这颗红色行星的轨道以来,已经对其进行了近10年的观测,下面是该探测器拍摄的部分火星图片。

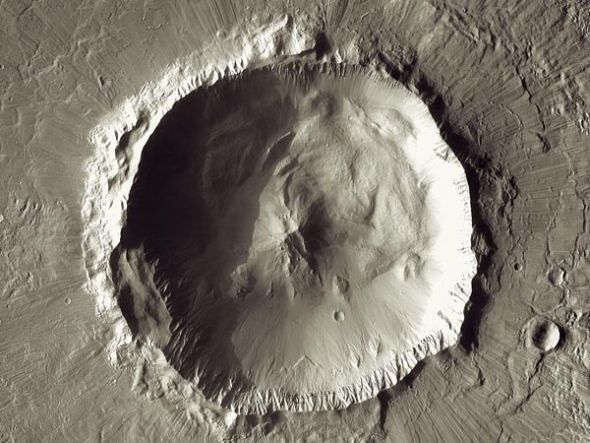

1.宏伟壮观的火星陨石坑

宏伟壮观的火星陨石坑(图片提供:NASA/JPL-Caltech/ASU)

宏伟壮观的火星陨石坑(图片提供:NASA/JPL-Caltech/ASU)一颗陨石猛烈撞击火星,在地表形成巴库洛尔(Bacolor)陨石坑,碰撞产生的能量使地表远古物质向四面八方飞溅。巴库洛尔陨石坑是这颗红色行星表面的一个直径12英里(20公里)的深坑。这张“宏伟壮观的”火星陨石坑图片,是利用“火星奥德赛”探测器上的热辐射成像系统(THEMIS)在2002年到2005年间拍摄的照片合成的。据美国宇航局说,这周“火星奥德赛”探测器成为火星史上工作时间最长的飞船。

该飞船在2001年10月24日进入火星轨道,到今年12月15日,它已经在这颗红色行星周围工作了3340天(近10年)。“火星奥德赛”打破了“火星全球探勘者”号之前创下的记录,后者在1997年9月11日进入火星轨道,2006年11月2日停止运行。据加利福尼亚州帕萨迪纳美国宇航局喷气推进实验室“火星奥德赛”项目科学家杰弗里·普朗特说,迄今为止“火星奥德赛”获得的最有名的发现,也是它的第一项发现——找到有大量水冰埋藏在干燥的火星地表下的证据。他说:“这一发现非常令人兴奋,因为这是该任务的一个重要目标。”

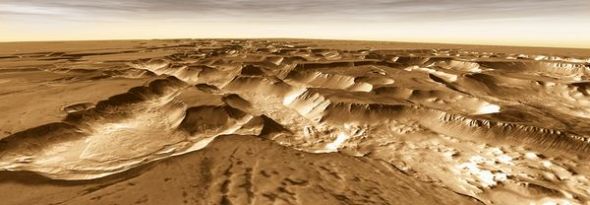

2.崎岖不平的火星地形

崎岖不平的火星地形(图片提供:NASA/JPL-Caltech/ASU)

崎岖不平的火星地形(图片提供:NASA/JPL-Caltech/ASU)从这张合成图上可以看到夜迷宫(Noctis Labyrinthus )裸露区的高原和山谷,这是利用“火星奥德赛”在2003年到2005年收集的数据合成的。这种崎岖不平的地形是由火星外壳拉伸和碎裂形成的。当断层分开时,地下冰和水会从裂缝涌出,导致地表坍塌。普朗特表示,“火星奥德赛”的最初任务有两个:确定火星表面的组成成分和测量这颗红色行星的放射性,为未来可能进行的人类火星探索任务做准备。

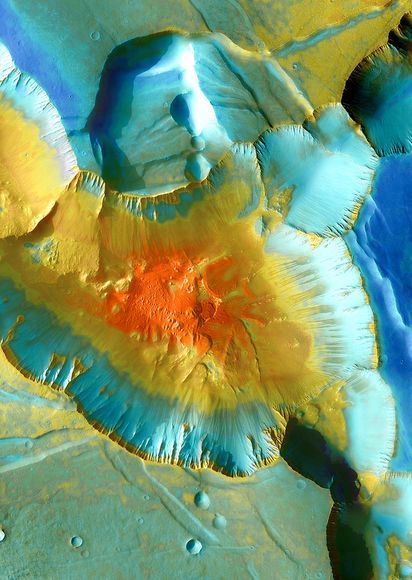

3.火星峡谷合成图

火星峡谷合成图(图片提供:NASA/JPL-Caltech/ASU)

火星峡谷合成图(图片提供:NASA/JPL-Caltech/ASU)这张迷宫(Noctis Labyrinthus )的峡谷伪彩色合成图,是用“火星奥德赛”在2003年4月到2005年9月间收集的图片合成的。该图着重强调了一个峡谷交汇处形成1.3万英尺(4000米)深的洼地。

按照最初计划,“火星奥德赛”还有一个飞船同伴,即已知的“2001火星观测者”登陆器,但是1999年火星气候轨道器和火星极地登陆者”号探测器失灵后,美国宇航局取消了该任务。

然而,为被取消的这项登陆器任务设计的仪器,又用在了美国宇航局的其他火星登陆器——“凤凰”号上,这颗探测器于2008年到达火星表面,现在已经停止运行。美国宇航局的普朗特表示,“火星奥德赛”的飞船同伴以这种方式“最终到达火星”。“这也是该探测器取名‘凤凰’号的原因——凤凰燃为灰烬后,再从灰烬里得到重生。”

美探测器拍到阿波罗12号飞船登月痕迹(图)

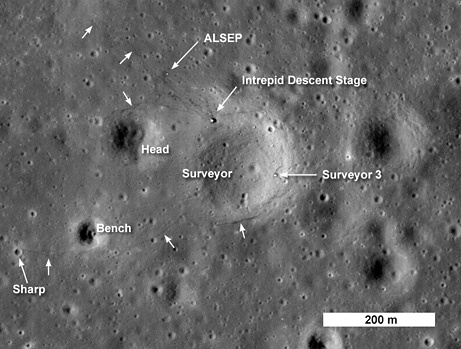

今年是人类成功登月40周年,不过,至今仍有些人怀疑“阿波罗11号”登月是美国制造的一场骗局。然而,根据美宇航局探测器发回的最新照片显示,“阿波罗12号”飞船及其宇航员在月球表面留下的痕迹清晰可见,足可证明美国人确曾登月。

1969年11月,“阿波罗12号”两位宇航员皮特·康拉德(Pete Conrad)和艾伦·宾(Alan Bean)双双踏上月球的表面,这时距“阿波罗11号”作为首个载人探月任务创造历史仅仅过去几个月时间。他们在上面停留了32个小时。

美宇航局月球勘测轨道飞行器(LRO)的高清摄像机日前拍到康拉德和宾在现称“勘测员坑”(Surveyor Crater)的地方边缘活动时留下的脚印。在新图中,有注解的箭头显示了“阿波罗12号”的零部件至今撒落在一个称为“暴风海洋”(Ocean of Storms)的广阔的月球熔岩平原。

没有注解的箭头指向康拉德和宾在“无畏”号登月舱下降段周围留下的脚印,两位宇航员离开“无畏”号登月舱,实施了两次太空行走。在第一次出舱活动中,康拉德和宾安装了“阿波罗月表实验包”(ALSEP),这个科学装置在之后的7年间不断向地球发回数据。

次日,他们二人又走向“Head”、“Bench”、“Sharp”等三个陨石坑,采集了岩石样本,沿途还拍了照片。“阿波罗12号”任务总共带回来超过70磅(约合32公斤)的月球样本,科学家利用它们去研究月球的历史和构成。

此外,“勘测员坑”周围的足迹是两位宇航员在回收无人驾驶“勘测员3号”(Surveyor 3)探测器的硬件时留下的。“勘测员3号”两年前在距“阿波罗12号”着陆地大约1500英尺(约合450米)的地方着陆。康拉德和宾将“勘测员3号”的部分零部件带回地球,以便美宇航局工程师可以研究科学设备长期暴露于月球环境下受到的影响。(孝文)

火星探索

美国宇航局“猎户座”载人飞船的研发取得重大进展,这对将宇航员送往火星的任务是个巨大推动。“猎户座”飞船预计在2020年把人类重新送上月球。在随后的几年时间里,它有望与在轨道组装用于飞往火星的飞船汇合,把第一批宇航员送上这颗红色行星。

这些未来的可能性令人激动,但无人飞船早已经大大增加了我们对火星的了解。目前已经有数十艘飞船被发往火星,但是大约只有三分之一的任务取得了成功。这个数字充分说明了把飞船发射到火星上,看到它进入既定的工作程序,把收集的数据发回地球是多么困难。

第一批火星任务被称作“飞越”,任务期间飞船会慢慢靠近这颗行星,在从它旁边飞过时给它拍照。美国宇航局的“水手”号飞船是一个小型遥控飞行器,设计的主要目的是探索地球的近邻金星、火星和水星等行星。“水手4”号飞船于1965年7月从火星旁边飞过,给这个外星世界拍摄了很多照片,并把有史以来获得的第一批火星图片发回了地球。

首次登陆火星

1971年,苏联太空工程把第一艘飞船送入火星轨道,并把一颗登陆器发射到这颗红色行星的表面,这标志着该工程在火星探索方面取得巨大成功。火星3号飞船发回了它在大约8个月内收集的数据,展示了更多火星的地形、大气、天气和地质特征。虽然该任务的探测器在火星表面成功着陆,但它向地球发回数据的时间仅持续了大约20秒,随后便陷入沉寂。

后来美国宇航局的水手9号等轨道飞船,把更多有关火星大气的数据发回地球,并拍摄了火星的地表图片,展示了这颗红色行星的地表特征,给这个奇特且距离我们非常遥远的世界拍摄了很多图片。这些任务揭开了一些火星之谜,例如证明了这颗行星上所谓存在古代文明的火星运河,其实是自然形成的沟渠。不过这些任务也引出了一些新问题,例如古代天然河床是否说明这颗红色行星上曾存在液态水。

海盗1号和海盗2号登陆器于1976年抵达火星。直到1982年底,这两艘长寿飞船仍在继续向地球发送数据。它们拍摄的火星地表照片,公众看后大为震惊,科学家看后感到异常兴奋。该任务的登陆器还实施了火星土壤生物学试验,其目的是在太空寻找生命迹象,然而,虽然这项研究结果非常撩人,但并未得出最终结论。

1996年发射的火星探路者(Mars Pathfinder)号飞船证明可自由运动的火星车在火星表面着陆是可行的。“索杰纳(Sojourner)”火星车发回了大量科学数据,其中包括图片、气象观测资料和土壤化学分析数据。

正在进行的任务

美国宇航局的"火星全球勘探者( Mars Global Surveyor)”火星探测卫星自1999年开始围绕这颗行星运行,扫描火星的整个表面,并对它进行研究。这项长期任务已经让人们更好地了解了火星的季节变化和多变的天气,其中包括尘暴。也许最著名的火星任务是“火星探测漫游者(MER)”——“勇气”号和“机遇”号火星车。2004年1月,这两个火星车分别抵达火星两侧,它们对这颗红色行星进行探索的范围比以往任何任务都要大。

这些火星车已经行驶数英里,发回地球10万多张高清图片。它们对火星土壤和岩石进行研究,并用装备齐全的实验舱在这颗行星表面进行遥控野外地质学试验,它们甚至对火星地表以下也进行了研究。现在这两辆火星车仍在运行,它们远远超出了最初90天的运行窗口,充分显示了它们的持久性和耐力。

很多未来火星任务目前正处于研发阶段,它们将在人类登上火星之前发射升空。科学家希望能对火星地下进行更加深入的研究,并把收集的地质特征方面的数据和重要样本发回地球。这些任务有可能在火星发现水甚至生命迹象,这些或许都隐藏在这颗行星令人望而生畏的地表以下。