中国新闻

钱文忠:践踏无同类 中国五千年文化底线已崩塌

8月30日,《弟子规》大讲堂落户山西太原,中国著名学者钱文忠教授声情并茂得向现场民众解读《弟子规》。中新网发 韦亮 摄

中新网太原8月30日电(吕玮)“现代人对传统文化的认识远远不够,五千年形成的文化底线在迅速崩塌。”30日,中华优秀文化《弟子规》大讲堂落户仪式在太原举行,国内知名学者钱文忠此间说。,“找不到任何一个国家像我们这样急于践踏文化,也不知这是为什么。”

钱文忠不是第一次来山西,对山西抱有一份感情。他说,我曾经有一个梦想,就是能走遍山西,但是这个梦想一直都没有实现。我的祖宗生活在太湖流域已经35代了,但是,家谱上记载,我们家是从山西迁过去的。

山西是《弟子规》的产生地,在中国的真正普及只有10年时间,其传承有着特殊的轨迹。“作为煤炭大省,山西源源不断地为中国提供物质资源。几千年的文明发扬中,也为这个接连不断地提供了大量的精神财富。”

对于学习《弟子规》,钱文忠说:“《弟子规》出自山西,并非偶然,这与三晋文化背景密不可分。儒家提倡修身,从日常的小事做起,《弟子规》也是从高处着眼,低处着手”。

他认为,《弟子规》所讲的就是做人的规矩,它需要我们全民都来学习。这样才能把我们的文化落地为一种生活中的文明意识。

“《弟子规》具有普世价值,没有一句封建糟粕。现代缺乏良好的风气,传统中国文化中的道义就是孕育真善美的源泉。”钱文忠说。

钱文忠说,虽然《弟子规》引人向善,改变了很多事情,但是对《弟子规》和传统文化的认同感还远远不够。中国人站在人群中,感觉孤立、默然,内心空虚,没有支撑。

“其实,中国人的内心对传统文化都有一种危机感,许多中国人除了物质追求以外,已经开始关心自己的精神世界。”钱文忠说。(完)

吴宏聪师道的传承

“面对死亡,父亲看得很淡然。”儿子吴嘉乐说。早在几年前,吴宏聪就要学生把自己的铭文刻在妻子的墓碑上。当时学生十分犯难,吴宏聪却始终泰然处之。

7月底,吴宏聪病重入院,学者陈平原前来探望。上世纪80年代,陈平原是吴宏聪的中国现代文学硕士研究生。“吴老师是大转折时代的人,”陈平原说,“他身上体现的眼光和胸怀,传承了上一代人的格局和胸襟。”

1938年,吴宏聪考入国立西南联大中文系,先后受教于冯友兰、朱自清、沈从文、闻一多、王力等大师,后留在群英辈出的西南联大当助教。他在《学术自传o八十自述》中说:“我认为西南联大最令人难忘的是学风,最值得珍惜的是师缘。”

陈平原这样描述那段历史:“老学生们在‘追忆逝水年华’时,将家国情怀、战争记忆、青春想象以及‘师道’理想糅合在一起,构建起让后来者惊叹不已的‘联大神话’。”吴宏聪则把自身作为一道桥梁,用一生孜孜以求的教书,传承了“师道”和“神话”。

陈平原师从吴宏聪时曾有过这样一段经历:“吴先生有一次明确表示不同意我某篇文章的观点,但仍将其推荐给《中山大学研究生学刊》发表。吴先生的这种胸襟,除了个人气质,还得益于毕业自西南联大的学历背景。当年朱自清、闻一多指导吴先生时,也都是这么做的。”

在西南联大时,吴宏聪的毕业论文题目是《曹禺戏剧研究》,导师是杨振声和沈从文。当他把论文提纲送给两位导师审阅时,杨先生不同意其中一些观点,沈先生却认为提纲尚有可取之处。论文写好后,吴宏聪不敢去见杨先生。没想到,几天后杨先生主动找到他,问明缘由。杨先生说:“虽然我们的观点不同,但是我尊重你的观点,作为你的导师,我要帮你完善你的观点。我尊重你选择的权利。”

1984年,陈平原提前半年获得了文学硕士学位。对于这名优秀学生,吴宏聪用行动表达了自己的钟爱。“他用在学校曾经做多年行政工作的‘便利’,为我安排在‘黑石屋’进行论文答辩。”“黑石屋”是中大最悠久的建筑之一,学校用来接待贵宾的,吴宏聪的良苦用心,陈平原终生难忘。毕业多年,每年中秋节陈平原都能收到吴宏聪从广州寄过去的月饼。

1946年,吴宏聪来到中山大学中文系任教。在这里,他开始了对鲁迅的研究。鲁迅1927年出任中山大学教务长和中文系主任,吴宏聪希望能把鲁迅的风骨一直留在这里。中大中文堂落成时加建了鲁迅广场,也是他和教授们一起努力争取的。

在吴宏聪的带动下,1979年入其门下的嫡传弟子、中大中文系教授邓国伟后来也走上了研究鲁迅的道路。

由于各种原因,吴宏聪编纂的《徐志摩全集》一直未能出版,邓国伟感叹:“这是他一生的遗憾。”

“吴宏聪在学术上的造诣,不能仅以论文页码等衡量,他培养出这么多学生,这是他最大的学术成果。”在文学评论家黄树森看来,吴宏聪完全可以称为岭南学术精神的标杆式人物,“他是中山大学学术信仰的体现,好大学不能只看大楼、大师,还要看出了什么学生。

退休以后,吴宏聪仍然非常关心弟子们的科研情况。弟子每有新作面世,他都要先睹为快。邓国伟说:“吴先生即便有不同意见,也都是平等探讨,不会以师压人。”

“凡有弟子上门拜访,他都要亲自回访。”从中大东区步行到西区,平常人不用二十分钟,而九十多岁的吴先生在家人搀扶下则要走上近一个小时。

“他怕我阻拦,快到门口了才给我打电话。而且但凡上门都要带礼物,他总说这样亲自上门好。他就是有着坚固的道德标准,在他身上,坚守着老一辈学者的道德风范。”金钦俊教授如是说。直到病重住院时,吴宏聪还叮嘱弟子:“要多写文章,不断积累,不要在乎能不能发表。”

“儿不嫌娘丑”,吴老生前多次讲过这句话,让儿子印象深刻。改革开放初期,年轻人很容易自我否定,觉得外面世界很精彩,本国的价值观、传统不如西方。对此,吴宏聪说了两句话:儿不嫌娘丑;努力工作,不要一味抱怨。

在生命的最后几年,他几乎听不见了。为了和学生交流,他弄了块小黑板,用粉笔刷刷地写。医生让他休养,禁止他看电视,他硬是拿着放大镜,每天坚持看完6份报纸期刊。即使在身体最衰弱的时候,也一定要把标题看完。

玄奘为何屡次被擒?一人顶着其他旁观

孙悟空有72变,一个筋斗云十万八千里,晃一晃手中金箍棒,十万天兵天将也奈何不了他。悟空的本领可谓神通广大,可取经路上,师傅唐玄奘却屡次被妖魔擒去,为什么?

玄奘是佛祖的大弟子,乃十世修行的好人。可好人一生并不平安,唐三藏取经路上所遭磨难,全拜他这特殊身份所赐,因吃他一块肉便可长生不老。也就是说,玄奘的个人资产太雄厚了,随便拿点零头,就可填饱诸多胃口。苦苦修行的妖精魔怪,纷纷抛弃资本积累的原始方法,都想拿住唐三藏咬一嘴,以中饱私囊。

众妖究竟怎么得知的这个消息,有两种原因:一、前辈、领导吹风。各路妖魔不是天庭仙官的家僮,就是神仙、菩萨的司机———近水楼台先得月;二、树大招风。玄奘每到一处,就派悟空去化斋。悟空大闹天宫,天下皆知,他驾筋斗云来来去去,妖魔怎能不探知消息?悟空都来了,玄奘还会远吗?

玄奘是唐王御弟,佛祖弟子,观音还是介绍人。背景这么深厚,玄奘仍然压不住诸妖的欲望,他们争先恐后地下界,找玄奘师徒四人的晦气。

这可累苦了悟空,逢山开道,遇水搭桥,化斋借宿,降妖伏魔,样样离不开他。500年前,“一根筋”的悟空只身打上天宫,虽说后来争得“齐天大圣”的虚名,可各路神仙也被坑得够苦,使他们在玉帝面前尽显脓包本色。当悟空皈依空门,降级担任玄奘的贴身保镖时,天宫诸仙便暗招频递,冷箭时放,唯恐他们师徒走得过于太平。

八戒是冷眼旁观者,看透了玄奘、悟空是佛、仙、魔三界关注的利益焦点,不想再蹚这个尔虞我诈的是非窝,所以灾祸不断之际,他往往提出分行李散伙的建议。他早早清醒了,佛祖爷爷得罪不起,玉帝老儿也得罪不起,师傅玄奘一心重归组织,师兄悟空意欲洗刷前科。可他八戒不求闻达,只求回到老婆孩子热炕头的家,做平凡人,过平凡的生活。

悟净深沉,也最哲学,深刻洞晓“为即是不为,不为即是为”的佛家绝学。西行路上,他保持沉默,任你粉墨登场,我自岿然不动,成也是佛,不成也是佛:自在即佛。

湖北部分小学对传统启蒙读物进行删节引争议

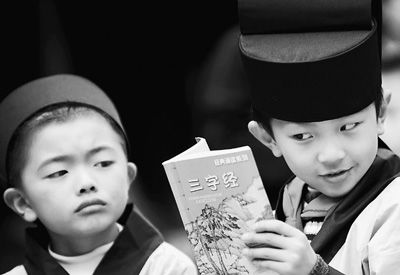

浙江嘉兴市德勤文化园内,钧儒小学的学生身着传统汉服,诵读《弟子规》、《三字经》等传统启蒙读物。

浙江嘉兴市德勤文化园内,钧儒小学的学生身着传统汉服,诵读《弟子规》、《三字经》等传统启蒙读物。

山东省教育厅发出通知,要求中小学在开展经典诵读活动时要“取其精华,去其糟粕”。人民图片

山东省教育厅发出通知,要求中小学在开展经典诵读活动时要“取其精华,去其糟粕”。人民图片

本报记者 张烁

【正方观点】

● 孩子还没有成熟的价值判断能力,等他们长大成人后,方可读原著。

● 只有找出“精华”所在,剔除“糟粕”所伏,才能真正让孩子得到其中的优秀传统,而又不沾染其中的不良思想。

● “观今宜鉴古,无古不成今”,批判地继承和借鉴蒙学读物中科学、合理的成分,对今天的儿童教育大有裨益。

● 古代很多典籍书籍都是编者、教者修订后为学生呈现的,我们也可对一些文本进行修订,但应十分慎重。

【反方观点】

● 多吃五谷杂粮,营养才能均衡。与其“肢解”经典文本,不如给学生多点选择空间。

● 对那些原本就见仁见智的东西,何为精华、何为糟粕?“非对即错”的两极思维训练扼杀了学生全面客观判断事物的能力。

● 采用“满堂灌”的方式教育学生,就是给他吃的都是精华,也消化不了。

● 当幼儿园的孩子开始自称“小局长”、攀比家长坐驾时,我们发现对孩子最有影响力的恐怕不是《三字经》,而是他从小到大的所见所闻。

近日,武汉市的一位小学生家长翻阅孩子的传统启蒙读物时发现,一些人们熟知的名句如“昔孟母,择邻处”、“书中自有黄金屋,书中自有颜如玉”不见了。原来,湖北省部分学校对一些传统启蒙读物进行了删节,学生们从学校领到的这些校本教材多是“洁本”。

无独有偶,2010年12月28日,山东省教育厅发布《关于规范中小学传统文化课程实施和专题教育活动内容的通知》指出,要慎重选择学习诵读内容,遵循“取其精华、去其糟粕”的原则,“不可不加选择地全文推荐如《弟子规》、《三字经》、《神童诗》等内容”。

事件引人深思:今天的孩子需要什么样的启蒙读物?对于传统启蒙读物,我们该如何面对?

读,还是不读?

当代孩子:用什么启蒙

也许是因为担心输在起步线上,对于孩子的启蒙教育,当今的家长们别提有多重视、多上心啦。可是如何启蒙、用什么启蒙?不论是先学拼音还是先学写字,不论是先学音乐、美术还是英语、算术,有一点决不容忽视,那就是教孩子怎样做人。对此,不仅家长们感到茫然困惑,就连一些专家学者也莫衷一是。

作为传统启蒙读物的代表作品,《三字经》、《弟子规》历史上就有众多“粉丝”,用这些人们耳熟能详的读物教育孩子,成为不少家长和学校的选择。一些教育界人士指出,作为我国现存最早、影响最大的儿童启蒙教材,《三字经》被联合国教科文组织选入《世界儿童道德丛书》,至今仍是适合孩子阅读、背诵的启蒙读物。一些幼儿园园长认为,《三字经》合辙押韵、音律优美,有利于从小培养幼儿对古文的美感和学习兴趣,开发幼儿心智。

“自问世以来,在现代学校教育普及以前,《弟子规》都是不少私塾先生选用的重要教材。”复旦大学历史系教授钱文忠说:“《弟子规》偏重讲规矩,教导我们要从孝、悌、谨、信、泛爱众、亲仁、余力学文做起。如今的孩子获取知识的渠道多,但很多孩子不知道什么是应有的规矩。知识和规矩的失衡,事关孩子的前途和命运。”

“人之初,性本善。性相近,习相远……”每天清晨经过江西省德安县的一所幼儿园,人们都能听到孩子们齐刷刷地背诵《三字经》,在这里,《三字经》是每天早读的必备内容。早读时,老师只是带着孩子们跟读一遍,并不讲解具体含义,但不过一两个月,大多数孩子都能非常流畅地背下来。

然而,《三字经》、《弟子规》等我国封建社会的儿童启蒙教材,是否还可用于当今社会?是否有利于如今孩子的认知发展呢?

中国工程院院士、原教育部副部长韦钰从孩子认知发展的角度给予了否定。她指出,听到幼儿园的孩子们在背诵《三字经》时,心里有一种说不出的感觉,不仅是遗憾。有点育儿常识的人都知道,幼儿园的孩子不会理解《三字经》的内容,而且他们长大以后,也不会记住5—6岁时背的这些内容。

也有教育界人士认为,虽然《三字经》、《弟子规》流传甚广,但反映出的价值观已不适应现代社会。用这些传统读物作今天孩子的启蒙教材,容易误导孩子。

有专家指出,《三字经》等传统启蒙读物包含了盲从、逆来顺受、“三从四德”、愚忠愚孝等古代封建思想,不宜过早地让孩子接触。“我们完全可以而且有必要编辑出适合这个时代的儿童读物,而不是过分依靠古代流传下来的《三字经》等。”

也有不少家长指出,传统启蒙读物中的许多内容不太好懂,孩子读读玩玩,有口无心,起不到读书识字的作用。

删,还是不删?

传统读物:是否需“过滤”

记者发现,在教育部“全日制义务教育语文新课程标准”推荐书目里,《三字经》《百家姓》等也赫然在列。新修订版《三字经》由人民教育出版社出版发行,并以选修课的形式在全国许多中小学推广。由中国关心下一代工作委员会批准实施的一项世纪性文化基础工程——中华传统文化诵读工程,面向学校在全国开展丰富多彩的传统文化美文诵读活动。《三字经》、《百家姓》、《弟子规》等都被列为“诵读教材”。

针对这些现象,南京大学历史系教授夏维中指出,“传统文化毕竟是传统社会的产物,时代变化了,价值观念和行为方式也必然发生变化,完全照搬原来的一套既无必要也无可能。对传统文化进行一些必要的梳理、评价和选择,是传统文化教育必须做的工作。”他认为,传统文化教育,尤其是中小学的传统文化教育,必须“取其精华、去其糟粕”。

“‘过犹待,百步余’是什么意思啊?”2月11日上午,北京市三人行国学会的冬令营课堂里,记者和小学生们聊起天来。“就是等长辈走到百步以外后,自己才能离开。”焦君泰眨着眼睛,讲起自己的理解。他今年11岁,在中国人民大学附属小学读五年级。坐在一旁的老师邓卫东笑了:“不过,那是古时候的事情,现在是新时代,大家挥挥手告别就可以了。比如在立交桥上开车,转眼就走得看不见了,还用傻乎乎地等吗?”“嗯,我明白了。”焦君泰认真地说:“这是古时候的规矩,就是给我们长历史知识,现在的生活里用不到了。”

回顾关于删减传统启蒙读物的热议,“过犹待,百步余”颇受诟病,不少人认为,“这种不合时宜的繁文缛节,是对儿童天真活泼精神的扼杀”。

一位专家指出,《三字经》等中的封建主义糟粕和今天的社会发展不相符合,给孩子的读本应该是经过删减、更适合孩子阅读的。

对此,邓卫东老师有不同意见,他认为,与其将“糟粕”一删了之,不如合理地加以引导。“传统启蒙读物不能僵化地灌输给孩子,否则就把孩子教成‘木偶人’了。其实,只要引导得好,把握好整体精神,就不会走偏,或不会偏到哪儿去。”

对一些地方下文禁止全文推荐《三字经》等的做法,北京市政协教科文卫体委员会特邀委员王晋堂表示不赞同:“原来的东西就应该保持原样,精华也好,糟粕也罢,讲授的时候可以对其进行点评。”他认为,应该相信学生有时代眼光,有分析问题的能力。

“现在有多少东西腐蚀孩子的心灵啊,”一位重点小学的老师不认为“提纯版”《三字经》、《弟子规》能带来根本性变化。“学生成长受到社会方方面面的熏染,与其在教材上给孩子们打造一个‘无菌环境’,不如教给孩子辨别是非的能力,这样,孩子将来走上社会才有‘免疫力’。”

经典,还是“速朽”?

教材建设:亟待研究加强

“孩子的价值观是由学校、家庭、社会等各种因素共同作用形成的,在社会环境不理想的情况下,学生易受不良思想影响,因此,更应该追问社会环境和我们的教育方式。”湖北黄冈市高中语文教师周洁说,“我教了20多年书,没见过学生因为学了《孔雀东南飞》就自杀殉情,也没见过学生学了《孔乙己》就去图书馆偷书的。”对孩子价值观的影响关键不在于所读的文本本身,而是正确的引导。

南京大学文学院教授、博士生导师张光芒在教学中发现,不少大学文科生的观点片面,缺乏独立思考和辨析能力。“这次删节传统启蒙读物,与前不久的‘鲁迅退出教科书’、‘《鲁提辖拳打镇关西》暴力论’等思路一致,是对中小学生思考能力、辨析能力的不信任。”“要完整地了解文化,就应当允许学生接触原著,在全面了解后正确解读,进而‘取其精华’。”

“几百年甚至上千年前的东西,当然不可能完全契合当今社会的价值观和行为规范等。”张光芒说,如今来读,实际上是对传统文化作现代阐释和转换。《三字经》也好,“四书五经”也好,对学生而言,“去其糟粕”同样是学习,而且是更重要的学习。

国家语委副主任、教育部语用司司长王登峰指出:《三字经》、《弟子规》既然流传了那么多年,应该有其科学性在里面。对于有的地方对传统启蒙读物进行删节,他表示,可以理解他们的想法,但删节应当认真研究论证。例如“人之初,性本善。性相近,习相远”是不是有环境决定论的意思?“昔孟母,择邻处”是不是也有环境决定论的意思?那么为什么前面的没删,后面的就一定要删掉呢?

王登峰表示,对于孩子需要什么样的传统启蒙读物,应当进行论证研究,应该根据不同年龄段的孩子的心理、生理特点推荐不同的读物,最重要的是要做好引导,而不是禁止。

对传统启蒙读物的争论,反映出人们对优秀启蒙教材的呼唤与期盼。教育界人士表示,今天的教材不应当是“速朽”的东西,而应成为明天的经典。在国家着力推进教育改革的今天,应当花大力气进行教材建设。应当充分借鉴优秀的传统启蒙读物和国外儿童读物,研究开发适合21世纪孩子心理和兴趣特点、为大多数孩子所喜闻乐见的好读物、好教材。