中国新闻

一周太空图片精选:地球月牙状照片(组图)

新浪环球地理讯 北京时间11月22日消息,美国国家地理网站公布了近一周来的精彩太空照片。这些照片展示了卡西尼号拍摄到的土卫五,地球的“月牙”状照片等壮观景象。

1.画家创作的大质量恒星Source I诞生景象

一位画家创作的想象图,展示了大质量年轻恒星Source I周围炽热离子化气体形成的一个盘状结构。Source I位于猎户座大星云内,目前仍处在形成之中。来自云盘顶面和底面温度较低的气体流已被彩色箭头标出。正如蓝色细线所描绘的那样,在整个系统旋转过程中,这些气体会在年轻恒星Source I磁场的影响下形成沙漏状。根据Source I两年来的射电辐射,哈佛-史密森尼天体物理学中心和美国国家射电天文台的天文学家,绘制了这幅展示一颗大质量恒星诞生的新图片。

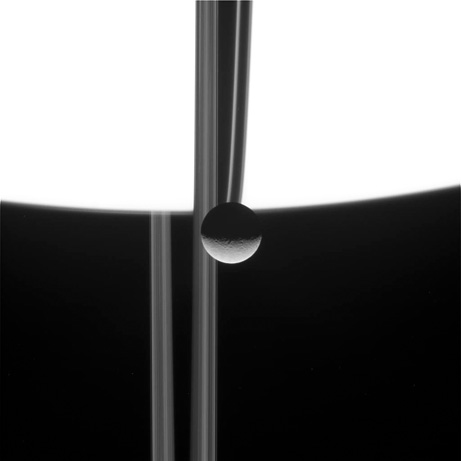

2.卡西尼号拍摄到的土卫五

照片由绕轨道飞行的“卡西尼”号飞船于最近拍摄。照片中微小的土卫五“雷亚”就像是悬在土星环前面的一颗珍珠。这是一幅原始照片,并没有经过调整、旋转或者增强。“卡西尼”号以意大利天文学家乔凡尼·多美尼科·卡西尼的名字命名,正是他在1672年发现了土卫五。天文学家于2008年宣布,土卫五可能是第一颗拥有自身微弱环系统的已知卫星。

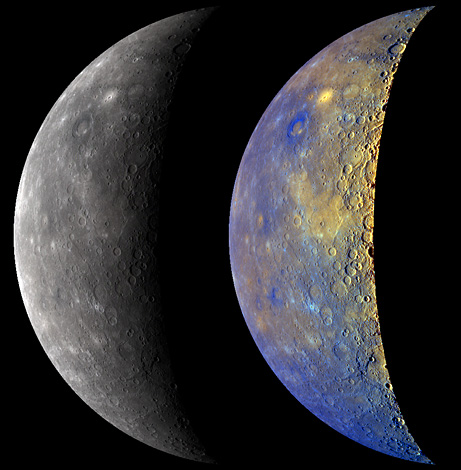

3.水星特写

这两幅图片展示的都是水星,只是颜色存在较大差异。左侧图片为呈现在人类眼前的这颗小体积行星,右图展示的是对所有细微颜色差异使用蓝色和金色增强后得到的水星图片。在第三次同时也是最后一次飞越水星过程中,“信使”号飞船拍摄了一些展示这颗行星最隐秘一面的照片,所呈现的景象是人类从未见到过的。此外,这艘飞船也同样拍摄了一些高清晰特写,展示水星一系列有趣的特征。位于彩色图片顶部的深蓝色区域是一个巨大的环形盆地,放大后能够揭示出最近发生在水星上的火山活动。

4.“亚特兰蒂斯”号等待发射

照片拍摄于美国佛罗里达州卡纳维拉尔角的肯尼迪航天中心,“亚特兰蒂斯”号航天飞机正等待发射时间的到来。“亚特兰蒂斯”号于9日成功发射,为国际空间站运送贵重的备用件。不久之后,美国宇航局负责运送重物的航天飞机将永远退出历史舞台。在“亚特兰蒂斯”号于11月27日着陆后,航天飞机还要执行5次太空任务。

航天飞机退役后,宇航员轮换以及向空间站运送备用件的任务可能由俄罗斯“联盟”号和“进步”号飞船完成,当然了,宇航局的“战神I”火箭也可能担此重任。航天飞机最后执行任务时运送的很多备用件体积巨大,无法由现存其它任何太空飞船运至空间站。

5.地球的“月牙”状照片

在这幅由欧洲航天局“罗塞塔”号飞船拍摄的照片中,我们的地球在一片漆黑的太空中打造了一个蓝色的“月牙”。“罗塞塔”号在第三次同时也是最后一次飞越地球时拍摄了这幅照片,拍摄时距离地球39.33万英里(约合63.3万公里),此时的这个探测器正为计划中2014年与“67P/丘留莫夫-格拉西缅科”彗星会合提升速度。此项任务由欧洲航天局与美国宇航局合作,旨在成为历史上追赶彗星并释放机器人登陆其多冰表面的第一项太空任务。(孝文)

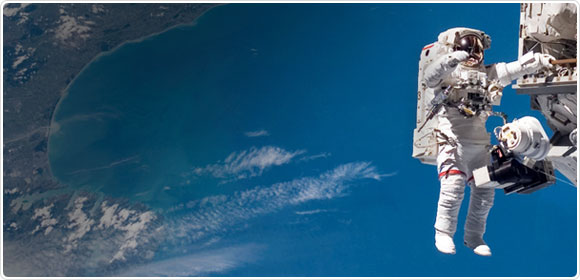

国际空间站:16个国家共同打造的太空前哨基地

国际空间站是一个轨道实验室和建筑工地,16个国家将先进的科学技术合在一起,共同为人类在太空打造一个永久性前哨基地。虽然该站飘浮在距离地面大约240英里(约合390公里)的高处,但从2000年11日就已经开始有国际成员在上面居住了。他们用美国的航天飞机和俄罗斯的“联盟”号飞船、“进步”号货运飞船,把宇航员及补给品送上空间站。参加这些任务的宇航员一般要在轨道里生活和工作大约6个月。

在轨道上的日子里,宇航员更多地展示人类是如何在太空生活和工作的。机组成员已经知道了在太空饮食的难处,在太空中味觉的灵敏度会降低。他们还知道了在太空要把自己固定在一个不会飘动的物体上才能安安稳稳地睡一觉。除此以外,机组成员还要在轨道进行各种科学实验,不断改进和扩建空间站,并要进行严格的体能训练。宇航员每天必须锻炼2小时,才能抵消微重力对骨骼和循环系统产生的不利影响。

空间站正在建设中

从1998年11月开始,空间站一直处于建设之中。当年该站的第一个组成部分——“黎明”号控制舱由俄罗斯的“质子”火箭送入轨道。2008年,欧洲航天局建造的耗资20亿美元的科学实验室——“哥伦布”实验舱安装到空间站上,从而使该站扩大到8个房间。

空间站的设计特点是安装在由十多个片段构成的一个大型桁架上的一系列圆筒状太空舱。“黎明”号太空舱主要用作储藏和外燃料箱。“星辰”号服务舱是机组成员的住处和该站上的很多生命支持系统的所在。空间站由太阳能电池板供电,并通过循环路线把热量释放到舱外,起到制冷作用。美国“命运”号实验舱作为一个飘浮的设施,用于进行材料、技术和其他实验。“哥伦布”实验舱主要用来进行生命科学、流体物理学和其他领域的实验。

对接口可以使更多飞船访问该站。“寻求”号气密舱为空间站建设所需的太空行走提供了可能。“Canadarm2”号机械臂是空间站上的另一特色。加拿大研制的这个仪器是一个大型遥控机械臂,主要担任起重机的角色,可以执行各种各样的任务。空间站的建设工作有可能会在2010年前完成。该站竣工后,将有6名机组成员在这个比普通五居室住宅还要大的空间里生活和工作。

瓦斯工发现新系外行星 未用望远镜令人诧异(图)

|

彼得新发现的四个新系外行星。

科学网讯 北京时间1月5日报道,事实证明并不是所有的事情专业就比非专业做的要独到。近日,英国一位业余天文爱好者彼得(Peter Jalowiczor)利用空闲时间发现了4颗新的系外行星,令不少天文学家都对他钦佩不已。

今年45岁的彼得只是个英格兰南约克郡罗瑟勒姆的瓦斯工人。他没有望远镜,竟能够提供天文学家4颗系外行星存在的证据。这些新发现的行星被美国加利福利亚大学正式命名为HD31253b, HD218566b, HD177830c 和 HD99492c。他的这一新发现将发表在新一期的《天体物理学通讯》上。

彼得说:"对于天文学我一直都保持着浓厚的兴趣,为此还考取了两个与科学相关的学位,这次能成为这些行星的发现者之一,我自己也感到十分的激动与意外。"

据彼得介绍,每天夜里他都会用家中仅有的两台电脑,对加利福利亚大学2005年发布的过去十年中的天文数据进行分析,从2007年3月开始,彼得已花费数百个小时的时间用来计算、分析数据以及绘制图表。

加利福利亚的天文学家们也表示,当初发布空间数据,就是希望天文业余爱好者们,能通过这些数据实现自己的天文发现梦。

彼得通过多普勒光谱学(doppler spectroscopy)方法对系外的行星轨道进行分析,进而发现到了本是用大型天文望远镜才能观测到的新行星。彼得说:"发现了行星间轨道的微弱变化后,我立刻就将我的研究上传给美国加利福利亚大学。"

据专家介绍,行星在环绕轨道的过程中都会产生微小的摇晃,正是这种摇晃暴露了行星的存在。特殊的软件利用这个原理,可以在数年时间里计算出行星轨道中天体的尺寸,这就让科学家能够绘制出行星轨道的运行系统,并逐渐找到一些未被发现的新行星,

第一颗系外行星的发现由于外界的阻力而未在出版社发表,但是这并未影响其对更多行星发现的深远影响。自1995年第一颗系外行星被编入科研目录后,截止现在天文学家已发现系外行星515个,不过大都是同木星一样的巨大行星。

(科学网-kexue.com 蜘蛛侠)

海盗号火星探测器近日在火星上发现了有机物

|

|

| 海盗1号探测器正在对火星北半球的克利斯平原(Chryse Planitia)进行探测 |

【搜狐科学消息】据国外媒体报道,美国国家航空航天局(NASA)的海盗号火星探测器30多年来近日首次在火星上发现了有机物。

据报道,该发现得益于2008年8月份的一份研究成果,在该成果中凤凰号火星探测器发现了高氯酸盐,而高氯酸盐是一种稳定的氧元素合成物。

阿塔卡马沙漠(Atacama Desert)位于智利境内,是目前公认的最干燥沙漠之一,同时也是地球上与火星环境最类似的沙漠。科学家通过对阿塔卡马沙漠中含高氯酸盐的土壤做了一项关键性的实验,结果发现了其中存在着受燃烧后的有机物,而这与科学家从地球污染物中分解出来的化学物一模一样。

美国宇航局艾姆斯研究中心的克里斯多弗•麦克凯伊(Christopher McKay)表示,海盗号火星探测器的研究成果颠覆了过去30年间人们认为火星上不含有机物的观念。但他提醒道,发现有机物并不能说明火星存在或曾经存在生命现象。

科学家此前曾设想火星缺乏有机物,但这与另外一项探索微生物生命迹象的实验相矛盾。该实验中,科学家将含营养极少的水添加进火星土壤中,然后监视土壤上方的空气,旨在研究添加的营养成分是否会进行新陈代谢。实验刚完成时仪器探测到了有气体释放,但是后续反应中却什么都没有。该结果至今仍保留着很大的争议性。

据了解,美国国家航空航天局计划将在11月份对火星上发现的有机物进行后续跟踪调查。(尚力)

揭土卫八赤道结构之谜 "太空核桃"不再神秘

据美国太空网报道,目前,美国科学家最新一项研究显示,环绕土星第三大卫星——土卫八(Iapetus)赤道的超大脊状结构很可能是一颗亚卫星被土卫八引力吸引碰撞后的残骸物质。

土卫八(Iapetus)赤道的超大脊状结构很可能是一颗亚卫星被土卫八引力吸引碰撞后的残骸物质。

正是由于这种珠穆朗玛峰两倍高度的脊状突起,土卫八被称为“太空胡桃”

研究人员称,这个亚卫星很可能是之前一颗较大的星体碰撞土卫八,碰撞释放出的物质合并形成的。随着时间的推移,土卫八引力吸引这颗亚卫星,最终与它发生碰撞,碰撞的残骸沿着土卫八赤道向水平方向溅射。目前,该脊状突起结构的高度是地球珠穆朗玛峰的两倍。

该项研究合著作者之一的美国华盛顿大学威廉-麦克金诺(William McKinnon)说:“大家可以想像一下这个神秘脊状突起结构的形成过程,伴随着这颗亚卫星碰撞土卫八,残骸粒子沿着赤道表面水平地散射,其速度达到400米/秒,相当于子弹的速度。残骸粒子的溅射逐渐累积。起初星体碰撞的裂缝可形成沟槽,但最终都被填充起来。”

土卫八:“太空胡桃”

土卫八的脊状突起宽100千米,高20千米,它的分布沿着土卫八的赤道,覆盖了这颗卫星接近75%的面积。

该项研究负责人、美国伊利诺斯州大学安德鲁-多姆巴德(Andrew Dombard)说:“这是太阳系内最壮观的地质特征之一,使土卫八看上去更像是一颗‘太空胡桃’!”目前,这将这项研究报告发表在美国地球物理学学会闭幕会议上。

其它研究人员认为,土卫八的火山活动或者内部的造山作用力促进形成这一高耸的脊状突起,但是多姆巴德称,像这样的理论并不能完全解释沿着土卫八赤道的近完全直线型布局结构,同时,也无法解释为什么太阳系中仅有一例特殊结构卫星。

因此,多姆巴德和研究小组同事从土卫八之外寻找解释原因,土卫八是土星第三大卫星,其直径为 1470千米(913英里)。他说:“如果该脊状突起结构并不是由于地下因素形成,那它的形成一定归咎于地表因素。”

一颗亚卫星的碰撞

多姆巴德和研究同事认为土卫八脊状突起结构是由曾环绕其运行的一颗亚卫星碎片形成的,这颗亚卫星是很久之前一颗超大星球碰撞土卫八的残骸物质在土卫八引力作用下凝聚而成,像这样猛烈的碰撞方式很可能促生了地球的卫星——月球、冥王星最大的卫星——冥卫一(Charon)的形成。

研究人员认为,土卫八的亚卫星之后螺旋式环绕该卫星运行,最终由于距离过近,在土卫八引力作用下被撕裂。这颗亚卫星的残骸物质最终形成环绕土卫八赤道的物质环,随着时间的推移,大概经过了10万年至10亿年,这个残骸物质环最终碰撞土卫八,形成了现今的高耸脊状突起结构。

多姆巴德称,这一理论将解释为什么该脊状突起位于土卫八赤道沿线,而太阳系其它星体均未出现这一特征。他还强调称,土卫八拥有一个偏远较大的希尔球(Hill sphere),其体积远超过太阳系内其它卫星。粗略地讲,希尔球是指环绕在天体(像是行星)周围的体积,那里被它吸引的天体(像是卫星)受到它的控制,而不是被它绕行的较大天体(像是恒星)所控制。因此,行星能保留住卫星,而卫星的轨道必须在行星的希尔球内。同样的,月球也会有它的希尔球,任何位于月球的希尔球内的天体将会成为月球的卫星,而不是地球的卫星。

像土卫八系统中,它将很快地夺取亚卫星的质量。多姆巴德说:“太阳系中只有土卫八存在维持亚卫星运行的太空轨道。”

目前,研究小组并未非常精确地模拟该脊状突起的形成过程,但多姆巴德称,不久将计划进行此项研究。

揭土卫八赤道结构之谜 "太空核桃"不再神秘

据美国太空网报道,目前,美国科学家最新一项研究显示,环绕土星第三大卫星——土卫八(Iapetus)赤道的超大脊状结构很可能是一颗亚卫星被土卫八引力吸引碰撞后的残骸物质。

土卫八(Iapetus)赤道的超大脊状结构很可能是一颗亚卫星被土卫八引力吸引碰撞后的残骸物质。

正是由于这种珠穆朗玛峰两倍高度的脊状突起,土卫八被称为“太空胡桃”

研究人员称,这个亚卫星很可能是之前一颗较大的星体碰撞土卫八,碰撞释放出的物质合并形成的。随着时间的推移,土卫八引力吸引这颗亚卫星,最终与它发生碰撞,碰撞的残骸沿着土卫八赤道向水平方向溅射。目前,该脊状突起结构的高度是地球珠穆朗玛峰的两倍。

该项研究合著作者之一的美国华盛顿大学威廉-麦克金诺(William McKinnon)说:“大家可以想像一下这个神秘脊状突起结构的形成过程,伴随着这颗亚卫星碰撞土卫八,残骸粒子沿着赤道表面水平地散射,其速度达到400米/秒,相当于子弹的速度。残骸粒子的溅射逐渐累积。起初星体碰撞的裂缝可形成沟槽,但最终都被填充起来。”

土卫八:“太空胡桃”

土卫八的脊状突起宽100千米,高20千米,它的分布沿着土卫八的赤道,覆盖了这颗卫星接近75%的面积。

该项研究负责人、美国伊利诺斯州大学安德鲁-多姆巴德(Andrew Dombard)说:“这是太阳系内最壮观的地质特征之一,使土卫八看上去更像是一颗‘太空胡桃’!”目前,这将这项研究报告发表在美国地球物理学学会闭幕会议上。

其它研究人员认为,土卫八的火山活动或者内部的造山作用力促进形成这一高耸的脊状突起,但是多姆巴德称,像这样的理论并不能完全解释沿着土卫八赤道的近完全直线型布局结构,同时,也无法解释为什么太阳系中仅有一例特殊结构卫星。

因此,多姆巴德和研究小组同事从土卫八之外寻找解释原因,土卫八是土星第三大卫星,其直径为 1470千米(913英里)。他说:“如果该脊状突起结构并不是由于地下因素形成,那它的形成一定归咎于地表因素。”

一颗亚卫星的碰撞

多姆巴德和研究同事认为土卫八脊状突起结构是由曾环绕其运行的一颗亚卫星碎片形成的,这颗亚卫星是很久之前一颗超大星球碰撞土卫八的残骸物质在土卫八引力作用下凝聚而成,像这样猛烈的碰撞方式很可能促生了地球的卫星——月球、冥王星最大的卫星——冥卫一(Charon)的形成。

研究人员认为,土卫八的亚卫星之后螺旋式环绕该卫星运行,最终由于距离过近,在土卫八引力作用下被撕裂。这颗亚卫星的残骸物质最终形成环绕土卫八赤道的物质环,随着时间的推移,大概经过了10万年至10亿年,这个残骸物质环最终碰撞土卫八,形成了现今的高耸脊状突起结构。

多姆巴德称,这一理论将解释为什么该脊状突起位于土卫八赤道沿线,而太阳系其它星体均未出现这一特征。他还强调称,土卫八拥有一个偏远较大的希尔球(Hill sphere),其体积远超过太阳系内其它卫星。粗略地讲,希尔球是指环绕在天体(像是行星)周围的体积,那里被它吸引的天体(像是卫星)受到它的控制,而不是被它绕行的较大天体(像是恒星)所控制。因此,行星能保留住卫星,而卫星的轨道必须在行星的希尔球内。同样的,月球也会有它的希尔球,任何位于月球的希尔球内的天体将会成为月球的卫星,而不是地球的卫星。

像土卫八系统中,它将很快地夺取亚卫星的质量。多姆巴德说:“太阳系中只有土卫八存在维持亚卫星运行的太空轨道。”

目前,研究小组并未非常精确地模拟该脊状突起的形成过程,但多姆巴德称,不久将计划进行此项研究。