中国新闻

中国18省份受“炙烤” 南方高温7日或再加强

中新网8月6日电 6日,南方高温达到今年以来最鼎盛。中央气象台监测资料显示,中国18个省区市6日出现高温天气,35℃以上的高温面积约158万平方公里,40℃以上约7万平方公里。而据中央气象台预计,高温7日或再加强。

中央气象台6日18时继续发布高温橙色预警:预计7日白天,黄淮、江淮、江汉、江南、华南中北部、重庆、贵州东部、新疆吐鲁番盆地和南疆盆地等地有35℃以上的高温天气;其中,黄淮中南部、江淮、江汉、江南、重庆大部、南疆盆地等地最高气温有37~39℃,浙江大部、江苏南部、安徽东南部、湖北东南部、湖南北部、江西东北部、福建中部和重庆西南部等地的部分地区最高气温可达40~41℃,局地甚至会达到42℃。

截至6日,中央气象台高温预警已经持续发布16天,高温橙色预警持续发布13天。5日,中国超过35摄氏度的高温覆盖面积约达150万平方公里,将近六分之一的国土遭受着高温的炙烤。江西永新,江苏宜兴,安徽广德,浙江慈溪、余姚、北仑、三门等地最高气温均突破有气象记录以来历史极值。

6日,这场轰轰烈烈的高温继续发力,在稳步扩张中达到今年以来最鼎盛的状态。

6日15时监测资料显示,四川、重庆、贵州、湖北、江苏、安徽、浙江、上海、湖南、江西、福建、广西、广东以及河南、山东、陕西、山西、河北等共计18个省(区、市)出现高温天气。35℃以上的高温面积约158万平方公里(5日150万平方公里),40℃以上约7万平方公里(5日5万平方公里),均达到今年以来最大值。

截至6日15时,全国有167个测站出现今年以来当地最高气温,主要分布在江淮和江南地区;其中最高气温前十名分别为:浙江新昌43℃、安徽广德42.6℃、浙江余姚42.2℃、浙江安吉42.1℃、浙江嵊州41.9℃,、浙江奉化41.9℃、江苏嘉元路41.6℃、安徽宣城41.5℃、浙江缙云41.5℃、浙江富阳41.5℃。这10个测站中有7个位于浙江省。

中央气象台建议南方各地相关部门加强电力供应和调度,保障生活生产用电;做好高温中暑防御及卫生防疫工作;加强水资源调度和管理,确保人畜用水和生产用水;同时,需加强火源管理,做好城市和林区防火工作。另外,南方朋友午后高温时段应尽量避免外出,尤其是幼儿和年老体弱者;户外或者高温条件下的作业人员应当采取必要的防护措施。

中央气象台8月6日18时还继续发布干旱黄色预警:据8月6日气象干旱监测,贵州大部、湖南大部、湖北东南部、浙江中西部、江西西部和东部等地存在中度到重度气象干旱。预计,未来3天,上述大部地区仍维持高温天气,无有效降水,气象干旱将持续或发展。

此外,6日17时,今年第10号热带风暴中心位于海南省三亚市东南方约490公里的南海中部海面上(北纬14.8度,东经112.3度),中心附近最大风力有8级(18米/秒),中心最低气压为998百帕。预计,热带风暴将以每小时25公里左右的速度向西北方向移动,逐渐向海南南部沿海靠近,强度将有所加强,7日白天登陆或擦过海南南部,登陆或擦过时的强度可达9级。

受热带风暴和西南季风的共同影响,未来24小时,南海大部、北部湾、琼州海峡及海南沿海、雷州半岛西部沿海、广西南部沿海将有6~7级大风,热带风暴中心附近风力可达8~9级;海南大部有大到暴雨,南部局地大暴雨(100~150毫米)。

另外,中央气象台6日18时发布暴雨蓝色预警,预计6日夜间至7日白天,受西北地区南下的冷空气和副高外围偏南气流的共同影响,内蒙古东北部、华北大部、西北地区东部、四川盆地等地有中到大雨,其中,四川盆地西部、甘肃东部、陕西北部和西南部、山西中部、河北中部等地的部分地区有暴雨,四川盆地西北部局地有大暴雨(100~150毫米),并伴有短时雷雨大风等强对流天气。

四川大学74名学生集体出现呕吐腹泻等症状

四川大学江安校区医院病房内输液的学生们。安源 摄

四川大学江安校区医院病房内输液的学生们。安源 摄

中新网成都4月19日电 (记者 刘贤)四川大学江安校区数十名名学生陆续出现呕吐、腹泻等症状。校方表示,74名学生出现该症状,时间为4月18日17:30至19日12:00,初步调查,基本排除食物中毒的可能,具体原因政府有关职能部门正在调查之中。

记者19日14时许进入四川大学江安校区校医院内,看到一楼急诊室排满了看病学生,三楼的观察室、诊疗室、住院病房等约8个房间也都病床满员,一些学生坐在病房的长椅上输液,每间病房约10名学生。

据一名躺在床上输液的学生及其陪床同学介绍,她在19日中午1点左右出现上吐下泻、低烧等症状,现在在校医院输的是维生素C和诺氟沙星。出现这种症状的学生在川大江安校区各个食堂吃饭的都有,目前并不知道是什么原因导致了这些症状。

四川大学校方表示,经校医院初步诊断为学生的症状是急性肠胃炎。19日上午学校接到校医院及相关部门的报告后,校领导高度重视,校党委书记杨泉明教授、校长谢和平院士、副校长安小予、党委副书记李向成立即赶赴江安校区召开紧急会议。会议要求华西医院和校医院安排技术力量强的医生、准备足够的药品,对患急性肠胃炎的74名学生进行全力治疗,确保学生尽快康复;学校相关职能部门尽快联系食品卫生、防疫部门来学校,查明病发原因;患病学生所在的学院党委副书记和辅导员及时看望住院学生,做好学生抚慰工作。

校方表示,截至目前为止,经治疗后已有部分同学症状缓解,病情明显好转,回到寝室休息。(完)

未来三天中国西部降雨集中 重庆四川持续高温

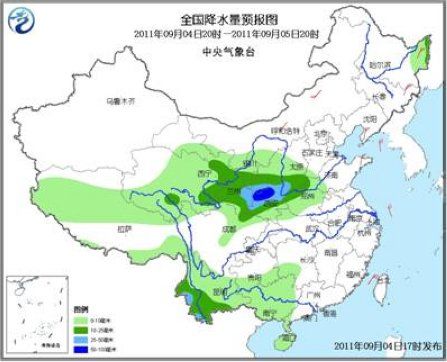

全国降水量预报图。图片来源:中央气象台

全国降水量预报图。图片来源:中央气象台

中新网9月5日电 中央气象台预计,未来三天,降雨主要分布在中国西部地区,其中,甘肃南部、陕西中南部、四川盆地东部等地质灾害易发区将会出现大到暴雨,需做好防范强降雨的相关措施。此外,近期重庆持续出现高温晴热天气,天干物燥,多地发生森林火灾,中央气象台预计,7日以后,四川盆地、重庆的高温天气才会结束,在此之前仍需重点防范林火。

预计4日夜间到5日白天,西北地区中东部、山西南部、河南西北部等地有中到大雨,其中,陕西中部的局部有暴雨,局地雨量可达50~60毫米;上述部分地区并伴有短时雷雨大风等强对流天气。

6日至7日,强降雨区域将扩大并逐渐南移,四川中东部、河南西部等地也将出现大到暴雨。气象专家建议,甘肃南部、陕西南部、四川盆地等地要加强雨情、险情的监测和预警,防御强降雨可能引发的山洪、泥石流等地质灾害。

未来两天,四川盆地东部和南部、重庆等地的部分地区最高气温仍有37~39℃,局部可达40℃。7日以后,四川盆地、重庆的高温天气将结束。

此外,今天下午14时,今年第13号热带风暴“奥鹿”(英文名:Noru,名字来源:韩国,名字意义:狍鹿)在西北太平洋洋面上生成,14时其中心位于日本国东京东南方大约1260公里的洋面上(北纬29.4度、东经150.8度),中心附近最大风力有8级(20米/秒),中心最低气压为996百帕。

预计,“奥鹿”将以每小时25-30公里的速度向北偏西方向移动,强度将有所增强,未来对中国海域无影响。

四川眉山94万斤鱼疑因污染死亡 官方称鱼病所致

8月17日,眉山市石沱村的陈志清、陈国全兄弟在打捞死鱼。

8月17日,眉山市石沱村的陈志清、陈国全兄弟在打捞死鱼。

四川眉山思蒙河沿岸村镇鱼类“暴死”情况图

四川眉山思蒙河沿岸村镇鱼类“暴死”情况图

养殖户直指上游企业水污染,当地宣传部门称检测结果是鱼病所致

早报记者 欧阳艳琴 发自四川眉山

8月中旬,四川省“渔业大市”眉山市“鱼灾”降临:在四川养殖示范村眉山市东坡区思蒙镇花池村等地,有近百万斤的沟鲢、黄颡、江颡等在一周之内死亡。

“暴死”,一些养殖户用这个词来形容此次鱼类死亡现象——三五天内,一个池塘的鱼死亡达到一半以上;上百户养殖户同时受灾。

从当地养了三十多年鱼的养殖业领军人物洪方林,到所属东坡区渔业等政府部门负责人,都说,鱼类这样大规模的死亡,在当地“很少见”。

早报记者获得的一份来源于思蒙镇政府的统计数据显示,截至8月19日,全镇共7个村庄151户408.55亩池塘内,共计94.4526万斤沟鲢、黄颡等鱼类死亡。

关于死因,养殖户几乎一致地指向岷江的支流思蒙河被上游工业企业污染。

8月21日晚间,眉山市东坡区委宣传部工作人员致电早报记者称:省级政府部门组织专家提取水和鱼的样本后进行检测结果显示,水质并无问题,死因为鱼类的腐皮病。

“能死的全都死完了”

“能死的(鱼)全都已经死完了。”8月17日,眉山市东坡区思蒙镇石沱村村民陈志清等人都这样对早报记者说,当地鱼类大规模死亡从8月12日就已经开始。

尽管如此,他的堂弟陈国全,在当天傍晚时分,还是从池塘里打捞出了上百斤刚刚死亡或皮肤腐烂、可能将要死亡的沟鲢。

在另一个鱼塘里,陈国全甚至已经不再加水、换水,鱼已经全部死了,他已经打捞了好几次。还没到池塘边,他的妻子就已经落泪。死了一两万斤沟鲢,陈国全说。按批发市场价计算,损失10万元左右。

8月中旬以来鱼类“爆发性死亡”,波及到了石沱、镇南等村庄,石沱村的情况最为集中。

“(8月)几号就开始死了,开始一点,越来越多、越来越多,(死鱼)一大桶一大桶、几桶几桶地(捞出来)。昨天(16日)满田都是。”养殖户彭树华对早报记者说。

镇南村,原花池村村民肖峰说,17日当天死了上千斤鱼,18日又死了几百斤,大部分是用于繁殖的种鱼。按成本价计算,江颡种鱼18元/斤,死1000多斤,大约死了一半,损失约2万元;江团种鱼28元/斤,死100多斤,损失约3000元;牛尾鱼种鱼60多元/斤,死约300斤,损失约2万元……

“剩下的鱼能不能存活,我们心里还没有数。”肖峰说,他9个池塘,7个池塘出现死鱼现象,其中6个都是种鱼,过去四年中,他买种鱼的成本就达30万元,“种鱼很难买的,不是你有30万就能买到,年限不够的话买回来的鱼不能产卵。”

眉山市东坡区、思蒙镇政府目前尚不愿意提供死鱼具体波及的面积及损失情况。东坡区区委宣传部、渔政管理站、环保局、思蒙镇政府等相关人员均表示,鱼类死亡的数据还在统计核实。

早报记者通过其他途径得到了一份来源于思蒙镇政府的统计数据,截至8月19日,全镇共7个村庄151户408.55亩池塘内,共计94.4526万斤沟鲢、黄颡等鱼类死亡。其中,石沱村损失54.1930万斤,沈店村损失19.75万斤,花池村损失10.7196万斤。东坡区及思蒙镇政府工作人员均表示,目前的数据来源主要为养殖户自报。

养殖户疑与污染有关

养殖户们告诉早报记者,这一次死鱼不同寻常:规模特别大,“那么多户都死鱼了”;爆发性,“从开始死鱼,三五天一个池塘差不多就全死完了”;症状鲜见,皮肤腐烂。

“如果是缺氧,是大规模死,比如晚上电动机坏了不知道,就死了,但是缺氧皮肤不会烂。而且机器烂了只是一家两家的,整个几公里(养殖户)缺氧不可能。”陈国全说,“以前只有九十月份才会有这种(腐皮)病,九十月份天气不好,死也就是小规模的死。” “加了沟里头的水就死,没加沟里头的水就没事。”在花池村1组,年过六十的洪方林对早报记者说。他养殖了30多年的鱼,是当地养殖业的带头人和领军人物,也同意陈志清的说法。他自己打了几口150米的深水井,用井水养鱼,这一次,“非但没有受灾,我的鱼还很活泼呢!”

和接受早报记者采访的其他养殖户一样,洪方林认为,这一次鱼类大量死亡,与前段时间添加“沟里头”的水有关。

他们口中的“沟里头”,指的是思蒙河以及从思蒙河引入的灌溉渠。

在沈店村,思蒙河被拦腰修了一个坝,经灌溉渠流向镇南、石沱、莲池、莲花、梯子口等村。每个月,养殖户都要往池塘里更换多次新水。花池村横跨思蒙河,像洪方林一样,河西的养殖户90%使用深井水养鱼,在东岸,包括汪再明、王育华等养殖户,则多取用思蒙河河水。“井水管不到抽。”汪再明说。

这一次,这些村庄的养殖户均遇到了鱼类死亡的情况。

早报记者走访了这些村庄,受灾养殖户无一不强调,有鱼死亡的池塘,都在8月8日左右换了思蒙河或灌溉渠里的水,没有用河道或渠道里的水的池塘里,没有出现大规模死鱼现象。

陈志清,石沱村养殖户,8月8日左右2个池塘加入渠水,8月12日开始死鱼;

汪再明,花池村养殖户,7个池塘中4个加入河水,8月12日开始死鱼,其余3个池塘没有死鱼;

王育华,花池村养殖户,1个池塘8月6日加入河水,8月12日开始死鱼,另外两个池塘8日加入河水,8月16日开始死鱼;

肖峰,镇南村养殖户(花池村村民),8月8日7个池塘加入河水,8月14日开始死鱼,另外两池鲶鱼种鱼没有加水,没有死鱼;

……

眉山市东坡区水务局渔政管理站的工作人员也向早报记者确认,在大坝以上的谌银村,仅少部分村民靠近思蒙河,这一次,仅一个养殖户鱼类大规模死亡,“因为他也加了河里的水。”

与此同时,早报记者走访了新堰村等村庄,当地养殖户说,8月份连续半个月的高温天气下,他们的鱼也出现了死亡,但基本只是一个池塘几条或十几条。

渠道下游的莲花村村民赵会如说,养鱼四年来,他们从来不敢用“沟里头”的水,害怕上游鱼病传染或河流污染。这一次,所幸用的是深井水而未受“鱼灾”。

由是,养殖户们一致把“鱼灾”的责任,归于思蒙河水质,矛头直指思蒙河上游七八公里的电解铝厂——分别由四川省电力公司、山东鲁能集团控股的四川启明星铝业有限责任公司、眉山启明星电解铝厂。据四川启明星铝业有限责任公司政工部张某介绍,两家公司在同一个厂区。

电解铝厂排污管道

直通向思蒙河

离“鱼灾”最严重的石沱村约8公里处,东坡区修文镇察过村,一个直径一米多的通道连接思蒙河。在其途经的铝城村、列神村、察过村,村民们告诉早报记者,这是启明星电解铝厂的排污管道。

察过村沿河的村民黄某说,至少在去年九十月份,他晚上在河边玩耍时,看到这个管道在排放污水。“冬天的时候,河里有机油,鸭子的翅膀被沾湿了,飞都飞不起来。”他说,这个管道大约在2003年修建——这正是四川启明星铝业有限责任公司电解工程投产的年份。

列神村一何姓村民带着记者查看了掩藏在他们水稻田里的管道的井盖,她的孙女说,稻子收割之后,在井盖旁边玩,能听到下面的水响。他们还带早报记者看家中的井水:刚刚从井里打的水泛着一层油,长时间盛水的铝盆从银色变成了铜色。这一家人的用水,必须经过细沙过虑。“做饭还是有气味。”

铝城村,原本叫做爱国村,在电解铝厂落户、繁衍出多个与铝有关的企业,并形成了四川省的硅铝产业基地——眉山市硅铝产业园之后,改名为此。一位70多岁的万姓村民说,他们曾打开排污管道的井盖,看到里面的污水:黄色,臭。“是雨水,生活污水,包括粪便之类的。”

四川启明星铝业有限责任公司政工部张某、办公室薛某均向早报记者确认厂区有一个排污管道通向思蒙河。

“我们对外排水基本上很少,基本上是封闭式的循环水,包括我们有个污水处理站,四五年前专门有一个专题报道我们用污水处理池养鱼。”张某说,“排污管道可能最主要的功能是厂区里面,比如雨水外排。”

据了解,7月29日,8月1日、9日及11日左右,眉山市曾降雨,尤其是7月29日几乎降雨成灾。

对于思蒙河下游养殖户的质疑,张某说,公司已安排专人配合环保局等部门进行水质检测等工作。“这是回避不了的,第一(要)确定是不是我们厂引起的,不是我们说没有就没有。”

检测结果:“与水质无关”

据东坡区水务局、环保局工作人员介绍,鱼类大量死亡后,目前市、区、镇都成立工作组,东坡区有四个工作小组进行统计核实等工作,8月16日,四川省有关部门组织专家对水质、鱼类取样调查,结果表明,鱼类大面积死亡原因与水质无关,而是腐皮病所致。

但包括洪方林在内的养殖户们质疑“鱼病说”:“如果是鱼病导致死亡,通常是慢性的。”眉山市东坡区水务局渔政管理站副站长张继业则回应说:“村民们养殖片面追求高密度,他们那个密度非常大,池塘里的水质也很差,颜色都成了墨绿色。”

张继业介绍,当地养殖户养殖密度最高亩产超过1万斤,“他们自身养殖我们觉得还是有些问题,作为主管部门一再地强调不要那么高的密度,但是他们为了追求经济效益,这个情况一直没有控制下来。”

“有很多原因,这几天气温非常高,连续十多天三十四五度的高温,这几天我们检测水温,下午达到了35℃、36℃。”张继业说。

不过,关于气温导致鱼类死亡的说法,养殖户表示不能接受:为什么在同样的气温、同样的天气下,没有换河里或渠道中的水的,就没有出现大规模死亡呢?

目前,当地渔业和疾病预防中心帮助养殖做的抢救工作,主要是消毒和掩埋。

此前,当地政府向周边村镇养殖户下达了临时通知:在检测结果没有出来之前,暂时禁止取用思蒙河河水。

部分养殖户告诉早报记者,政府的“无害化处理”开始得晚了,在鱼类死亡开始爆发的阶段,养殖户都将鱼抛扔在河道或者渠道里。

张继业说,不排除养殖户将死鱼抛在河道或渠道导致大规模传染。

截至8月21日,关于思蒙镇发生鱼类大规模死亡的情况,当地各级政府及相关部门的网站,尚未出现公告。东坡区区委宣传部副部长王志平对早报记者说,政府必须在核实所有情况、调查出死鱼原因之后才能对外公开消息。目前并未发现其他地区有同样的疫情,因而也还并未向其他区县或市进行通报。

王志平说,一定会查找出原因给养殖户一个交代,如果是自然灾害,当地政府会适当给予补偿,“如果是其他原因,该找哪个负责就找哪个负责。”

思蒙河从东坡区思蒙镇梯子口村流出后,在眉山市青神县流入岷江。

四川汶川境内一辆大巴坠河已致3死22伤

213国道茂县至汶川段

213国道茂县至汶川段

四川新闻网成都6月13日讯:今(13)日下午4时左右,一辆从茂县驶往都江堰的蓝色大巴在行至汶川境内舍子坝附近时坠入河中。

据给四川新闻网爆料的网友陈先生称,该大巴是在国道213线阿坝州茂县和汶川交界处发生意外,具体伤亡人数不明。陈先生还透露,该大巴载客座位应在35座以上。

滚动播报:

事故造成两人死亡

【17点50分】记者联系上阿坝州交警支队,据其透露,截止到目前,该事故已造成两人死亡。

23人送至汶川县医院抢救

【17点58分】记者从汶川县医院获悉,该事故中的伤员有23人,其中多人重伤,已送至该医院抢救,目前正在紧张的抢救。

汶川县医院:危重伤员6人 一人在抢救过程中死亡

【18点30分】记者从汶川县医院获悉,送往医院的伤员危重6人,其余17人多以外伤为主,情况暂时稳定,目前医院正作进一步观察。据介绍,其中一名伤员在抢救过程中死亡,目前伤员部分家属已到该医院。

四川手机报消息:

已搜救出10名伤员 两具遗体

今日下午3时许,国道213线,汶川境内舍子坝,一辆从茂县发往都江堰的客运大巴翻下山崖。本报记者17:30电话连线在现场抢救的汶川消防人员得知:现场已经搜救出10名受伤人员,两句遇难者遗体。受伤人员已经被送往汶川医院进行治疗,至于大巴车是如何翻下山崖的还在进一步核查中。

寻访失落的茶马古道(组图)

汉地的茶叶和藏地的马匹,曾通过一条富于传奇色彩的通道往来贸易多年。如今,这条古道残存的路段展现出壮美的风景——还有一种令人称奇的新贸易。

撰文:马克·詹金斯 Mark Jenkins

摄影:麦克·山下 Michael Yamashita

翻译:闾佳

置身于四川西部的深山,我在一片竹林中砍开前路,想要找到那条传说中的小径。就在60年前,当亚洲许多地区还依靠人力和牲畜运输的时候,茶马古道仍是连接中国汉地和西藏的主要贸易通道。但我的一番搜索却可能是徒劳。几天前,我见到一名当年在茶马古道上背沉重茶包的老人,他跟我说,天长日久,日晒雨淋,植物蔓生,茶马古道说不定已消失殆尽了。

接着,我的斧头一挥,竹子倒下,面前出现了一条卵石铺砌的小路,只有一米来宽,弯弯曲曲地穿过竹林,路面上覆盖着一层长得异常茂盛、滑溜溜的绿色苔藓。有的石头上坑坑洼洼的,坑里积着雨水,长出了野草,那是一千多年来跋涉在这条路上的成千上万名背夫们,把木拐包铁的那一头支在地上歇脚所留下的痕迹。

这段残留的卵石小径只延伸了15米长,攀上几级破烂的台阶之后便再度消失无踪,被多年来的季风豪雨冲刷得一干二净。我继续向前,走进一条狭窄的通道,山壁陡峭又湿滑,我只能用手抓着树,免得掉到下面乱石嶙峋的溪水里。我指望走上一阵之后,能翻越雅安和康定之间高峻的马鞍山垭口。

那天夜里,我在溪流之上的高处宿营,但木头太潮,生不了火。雨水沉重地打在帐顶。第二天一早,我又往前探索了500米,直到密不透风的树丛死死地阻断了我的去路。我无奈地承认,至少在这儿,茶马古道是消失了。

事实上,原来的茶马古道大部分都无影无踪了。中国正势不可挡地冲向现代化,用沥青马路飞快地抹煞着自己的过去。在这条古道被推土机摧毁或彻底磨灭之前,我要来探一探它曾经辉煌一时、而今却近乎被忘却的残存路线。

茶马古道曾经延伸将近2250公里,横越中国的腹地,从四川的产茶区雅安通往海拔3650米的西藏首府拉萨。它是亚洲最高、最险峻的一条道路,自中国翠绿的山谷地带伸出,横穿风雪肆虐的西藏高原,涉过冰冷的长江、澜沧江和怒江,切入神秘的念青唐古拉山,四度攀越海拔5000米的致命垭口,最终才下行至藏地的圣城。

暴风雪屡屡掩埋茶马古道的西段,滂沱大雨则蹂躏它的东段,土匪的威胁从未消停。然而在几个世纪里,这条路是重要的通商干道,即便两端的不同文化时常发生抵触也未能改变这一点。古道存在的原因在于双方通商的欲望,不像同样具有传奇性的北方丝绸之路总叫人想起浪漫的思想、伦理、文化和创造力的交流。汉地有藏地渴望的东西:茶;藏地有中原急需的宝物:马。

如今,茶马古道仍活在像罗永福(音)这样的老人的记忆中。92岁高龄的他,眼睛总是湿润润的。我在长河坝村遇到了他。对当年运茶的背夫来说,从雅安往西走到长河坝是十日的脚程。刚到四川的时候,人们告诉我,当年的运茶背夫已经没有在世的了。但在我穿越古道的残存路段时,我不光遇到了罗永福,还遇到了其他五名老背夫,全都渴望与人分享自己的故事。虽说背有些驼了,罗永福仍健壮得惊人,他带着顶黑色前进帽,身着中山装,兜里插着烟斗。1935年到 1949年间,他在茶马古道上当背夫,运茶去西藏。他背的茶包总在60公斤以上,而在当时,他的体重才不过50公斤。

“太艰苦,太难走了,”罗永福说,“那碗饭可真不好吃。”

他从马鞍山上走过许多个来回,我之前正是希望到达那里。冬天,大雪积了有一米深,巨石上挂着两米多长的冰柱。他说,最后一次有人穿过那个山口是 1966年的事了,所以,他觉得我恐怕过不去。

但当年走那条路是怎样一番情况,我多少得以窥见一斑。新开店是背夫们从雅安到康定20天行程的第一站,在那儿我遇见了脸刮得光光的甘绍雨(音),87岁,还有胡子拉茬的李文亮(音),78岁,他们坚持要给我表演一下当年做背夫时是怎么干活的。

背深深地弯着,驮起想象中的茶包,青筋毕露的手捉住丁字形的木拐,头埋下,眼睛盯着往外斜分的脚,两位老人向我演示他们当年排成一排,步履蹒跚地顺着湿滑的卵石小道前行。照旧日的规矩,甘绍雨走了七步后停下来,把木拐往地上顿了三下。接着,两人将拐杖绕到背后,架住加了木框的驮包,用无形的竹掸子擦去额头的汗水。依他们讲,当年的背夫号子里说得很清楚,上山时七步一停,下山时八步一停,而平地走上十一步也要停,否则不可能走得长久。

运茶的背夫有男有女,一般负重70到90公斤,最壮的男人能背135公斤。背得越多,薪饷拿得也越多:回家的时候,每公斤茶值一公斤大米。背夫们衣衫褴褛,脚上穿的是草鞋,若遇到山顶的垭口积雪,就安上简陋的铁鞋钉。唯一的食物是一小包窝头,偶尔能吃上一碗豆花。

“我们路上当然有人死,”甘绍雨正色说道,眼皮半合起来,“遇上暴风雪,或者跌下山崖,小命就没了。”

1949年新中国成立以后修了公路,人力运茶的历史很快结束了。新政权把地主的土地分给穷人,将背夫从繁重的劳役中解放出来。“那是我一辈子最高兴的一天,”罗永福说。分到土地后,他开始自己种稻子,“那段惨痛的日子过去了”。

传说,茶叶是在公元641年,唐代的文成公主远嫁吐蕃国王松赞干布的时候,第一次被带入西藏。西藏不论贵族还是牧民都喜欢喝茶,其中大有原因。在寒冷的天气里,茶是一种热饮,若不喝茶,便只能喝融化的雪水,牦牛奶或羊奶,要不就是青稞酒了。在寒风凛冽的高原腹地,牧民们围着牛粪火堆取暖,一碗酥油茶带着独有的咸味、些许油腻又强烈的口感,相当于一小顿饭了。

沿着茶马古道运到西藏的茶叶,有着最粗糙的形式。茶叶都是亚热带常绿灌木山茶树上长出来的,只不过,绿茶是未经发酵的嫩芽和树叶制成,而专供西藏的砖茶,直到今天都是用茶树长大了的老叶子、茎和细枝制成。各种茶中以它味道最苦、最涩。经过多道蒸晒工序之后,茶里便掺入粘稠的米汤,压进模具,再次晾干。黑色的茶砖重半公斤到三公斤,至今仍行销于整个西藏地区。

到11世纪,砖茶成了藏地的通货。宋代用它从西藏购买强健的战马,以迎战北方彪悍的游牧部落——成吉思汗的先辈。砖茶成为中原与藏地之间最重要的贸易物资。

用120斤的砖茶,汉人能换回一匹马。这一兑换率是四川茶马司在1074年定下的。背夫从雅安附近的茶厂茶园跋涉到康定,一路海拔升高了 2500多米。之后,茶被封装进防水的牦牛皮箱子,用骡子和牦牛的商队运到拉萨,这段行程为期3个月。

到13世纪,汉地每年要以数百万公斤茶换回25000多万匹马。可所有这些马匹都没能挽救宋朝,1279年,它被成吉思汗的孙子忽必烈所灭。

不过,以茶易马的做法却贯穿整个明朝(1368~1644),并持续到清朝(1645~1912)中期。18世纪内地对马的需求开始下跌,茶又被用来交换其他商品:高原兽皮,羊毛,黄金,白银,还有最重要的——只盛产于西藏的中药材。像罗、甘、李这些最后一代的运茶背夫,把砖茶包卸在康定之后,返程时便背的是这些商品。

四川法院将民事案审理全程上网接受监督

本报讯 (记者邢世伟)法官所办案件,全程在法院网络系统公开。近日,记者从四川省高院获悉,该省在全省211个法院实施民事案件网上同步办案,办案情况可随时在网上接受监督,杜绝“抽屉案”。四川也成为全国第一个实施网上同步办案接受监督的省份。

所谓“网上同步办案”,是指四川省在省内211个法院建立统一的网上办案系统,法官审理每一件案子的流程都要在网络上体现。法官立案、庭审、合议、判决等都会上网,院长、庭长、法官经授权可查看审理情况。

对于一些影响较大的案件,主管院长、庭长会在系统上标注建议,建议也保存在系统中,相关法院人员都可查阅。

四川省高院一民事庭法官告诉记者,过去有一些法官违规裁判,根本原因在于法院内部的监督不够,内部搞“小动作”存在空间。而新系统把审案放在法官看得见的环境中,案件审得不对,同事看得见,庭长、院长看得见。

■ 对话

“监督不会影响法官独立”

四川省高院副院长称网上公布审判过程是大方向

新京报:为什么要有这样一个监督系统?

陈明国(四川省高院副院长):法官办案时,庭长、主管院长等随时可以通过系统观察,只要有违规出现,只要当事人或有人反映,随时都可以查阅。对法官来说,就像背后有一双甚至多双眼睛盯着他,这双眼睛在你正常工作的时候不会干预你。

新京报:网上同步办案的最大好处是什么?

陈明国:网上办案最大的好处,就是能够有效监督但又不干预办案。

法官可网上监督院长

新京报:实施之初,遇到的最大困难是什么?

陈明国:刚开始,很多法官不是很接受,特别是一些老法官,认为增加了他们的工作量。但是,当他们适应后,绝大多数法官非常肯定非常积极。另外,以前对院长、庭长没有监督。现在不是,案子在网上报给院长、庭长后,网上都有记录。作为庭长、院长,你要是不批,时间耽误或出现问题,是要承担责任的。以前院长、庭长想批条子,现在不行,因为都在网上,大家都看得见。

新京报:系统实施后,错案率下降了吗?

陈明国:肯定是有所下降的。我举一个例子,裁判文书现在网上评查,出错率大大减少,文书质量提高。

网上同步办案可复制

新京报:西方法院给法官办案完全独立性,四川的这种监督是否有干涉法官办案独立性之嫌?

陈明国:西方强调的是法官个人独立,对法官的监督更多依靠自律,这有一个前提就是法官严格选拔制度。中国的法官选拔制度和西方不太一样,接近于公务员选拔,加上处于转型期,所以法官高素质保障不够,完全靠法官自律还做不到。不过,网上监督,不会干涉法官正常办案。

新京报:你认为这种监督可以复制吗?

陈明国:我觉得应该有可复制性,至少应该是发展方向,最高院已经在多种场合进行了肯定。法院审判工作逐步向社会公开,这是大方向。我们现在也在考虑这套系统通过更多的方式向社会公开。

本报记者 邢世伟

四川宜宾县发现精美"蛮洞子" 具体年代不详(图)

“岩墓”洞口蔺兴才/摄

“岩墓”洞口右上方的“古刀”蔺兴才/摄

中新网宜宾5月24日电(蔺兴才 阳明)四川省宜宾县横江司法所工作人员冯元忠近日在横江镇柏林村革坪组调查走访时,在一个小山坡边缘处发现到一座“岩墓”(俗称“蛮洞子”)。

这座“蛮洞子”凿在坐东西向一个巨大的石头上,正面是一个梯形的洞口。经测量,该墓长约8米,宽约4.5米,高约5米。洞门正上方有一排“花纹”图案,右上方有一把古老的“刀”图案,左上方有一个形似“豹子”动物图案。墓洞长约2.6米,宽约2.5米,高约1.7米。洞内正上方有一排模糊不清的文字痕迹,文字下面雕刻有六幅壁画和四幅小壁画,壁画两端各雕刻一个“人物”画像。

“我的爷爷的爷爷还在世时,就经常提起这座“蛮洞子”。不晓得这座“蛮洞子”在这里究境屹立了多少年。”年近八旬的老人李贵银如是说。

据李贵银介绍,当地的村民都知道这座“蛮洞子”。由于洞内不会被风吹雨打,附近的村民将油菜籽、玉米等秸秆堆放在洞内。虽然这座“蛮洞子”的年代不祥,但是经过风吹雨打至今得以完整地保存。

四川炉霍发生里氏5.3级地震 暂无人员伤亡报告

中新网4月10日电 据中国地震台网测定,北京时间4月10日17点02分,在四川省甘孜藏族自治州炉霍县(北纬31.3°,东经100.9°) 发生5.3级地震,震源深度7.0公里。当地官员称,地震时震感强烈,但未造成人员伤亡。

据炉霍县县委常委、宣传部长邓民在与中央电视台连线时表示,地震时当地震感“非常强烈,桌椅上下抖动,”地震大约“持续了四五十秒”。部分房屋瓦片有掉落,但没有出现房屋倒塌,只是有一些老旧房屋出现裂缝。

邓民透漏,当地的供水和供电没有受到地震的明显影响,虽然通讯曾短暂中断几分钟,目前已经恢复。

据称,有关的伤亡和经济损失具体情况仍在统计中。当地启动地震应急预案,派出工作组到村镇查明灾情,到震中核实灾情、了解情况。目前没有收到人员伤亡报告。

“丑鸟”卖出25万 作者叶永清称艺术人人可参与

叶永青画的一只鸟卖出25万,这在他是一件很普通的事,在网上却引来争议,许多人说,那样的鸟,我也能画,凭什么你就能卖出25万?

2010 年底,叶永青创作于1999年的《大鸟》以25万元人民币被拍走,被质疑“是在忽悠人,还是嘲笑大众不懂艺术?”叶永青说这是他“天真一点,稚拙一点”的作品。 (叶永青/图)

叶永青在1980年代中期迷醉于摹写西南风情,创作了一批浪漫、忧郁的绘画作品,《离开和留驻在最后一块草地上的两个人》便是其中之一,当时,他的同学好友已经在中国画坛声名鹊起,而他还寂寂无名。 (叶永青/图)

《伤痕》一类的叶永青作品被许多人质疑,却价值百万,被比尔·盖茨、林志玲等各色藏家收藏。 (叶永青/图)

“我请一个做生意破了产的老兄在这里吃面条,吃了一碗,这老兄不安地问我,我还能再添一碗吗?我说,别说两碗,三碗也没问题!”叶永青以很快的速度吃完了一碗面,又要了第二碗。

小饭馆在四川美院旁边马路边一条算不上小巷的狭窄旮旯里,墙上画了个“拆”字。老板是一个老头,在外面房檐下的锅灶上忙活。饭馆的地方太小,饭馆里放着四张小桌子,地上乱七八糟地扔着一些擦过嘴的餐巾纸团子。“环境不好,面条不错。”叶永青擦擦吃得满头大汗的光头。在四川美院读书和教书的20年,他是这里的老主顾了。

从饭馆出来,拐进街边的一个望江茶馆,这是重庆所留不多的破旧的、四面透风的下里巴人茶馆了。茶馆里还有一处高台,叶永青指着那里说,他常常把这里当课堂,他给学生们“瞎编”了一门“讲评课”,不是他给学生讲,是每个学生领到题目自己找材料,演讲5分钟。“艺术是让我们觉得人生有趣的那一部分,不是把我们训练成某一种人。”

四川美院所在的重庆的这片城乡接合部就是黄桷坪。

2011年1月3日晚上,四川美院院长罗中立举着抖索的纸,站在寒冷的夜幕下,宣布叶永青在黄桷坪20年的回顾展开幕。罗中立比叶永青高一年级,但大10岁,一辈子都在油画《父亲》的巨大成功笼罩下艰苦地寻求突破。