中国新闻

单颗小行星价值近百万亿美元 堪比全球1年GDP

《阿凡达》导演卡梅伦现投资行星资源公司,计划未来对小行星进行采矿

据英国每日邮报报道,太阳系一颗小行星——“241日尔曼尼亚”的矿产价值可高达95.8万亿美元,这相当于全球一年GDP总额。

目前,科学家已将目光投入在小行星采矿项目,《阿凡达》电影导演卡梅伦已投资行星资源公司,计划未来开采小行星资源。Asterank评估网站基于公众可利用信息,对太阳系内的小行星进行了“身价评估”。

100英里直径的“241日尔曼尼亚”不太可能是行星资源公司的目标,毕竟这颗小行星距离地球太遥远,位于太阳系小行星带。卡梅伦公司主张将采矿目标锁定在近地小行星,这样更容易登陆。Asterank评估网站创建者伊恩-韦伯斯特(Ian Webster)说:“小行星采矿业是近期才兴起的太空探索计划,行星探索公司正在进行一个令人兴奋的可行性太空商业项目,但是小行星采矿数万亿美元收益的真实性有多少?如果对数百万英里之遥的太空小行星采矿将需要多大的成本呢?”

据悉,Asterank评估网站是基于美国宇航局喷气推进实验室所提供的信息呈现绘图收益率,而不是基于开采可达性。一些小行星经评估分析含有大量铂金、黄金等贵重金属,以及可用于火箭发射的燃料矿物质。尽管一些小行星具有富饶的矿物质,但是太空采矿并非易事,美国宇航局若从一颗小行星上采集1盎司(60克)小行星样本返回地球,需要大约10亿美元。但是地球上每1盎司铂金大约价值1600美元。

目前,该评估网站还分析了其他小行星的“身价”,列举了太阳系内最有价值的5颗小行星,它们分别是:162385 (2000 BM19),预计价值3.44万亿美元;4034 Vishnu,预计价值2.51万亿美元;65679 (1989 UQ),预计价值1.77万亿美元;7753 (1988 XB),预计价值1.38万亿美元;3200 Phaethon,预计价值8.7亿英镑。(悠悠/编译)

相关阅读

四川宜宾一工地发现宋代古墓 惊现连体佣 (组图)

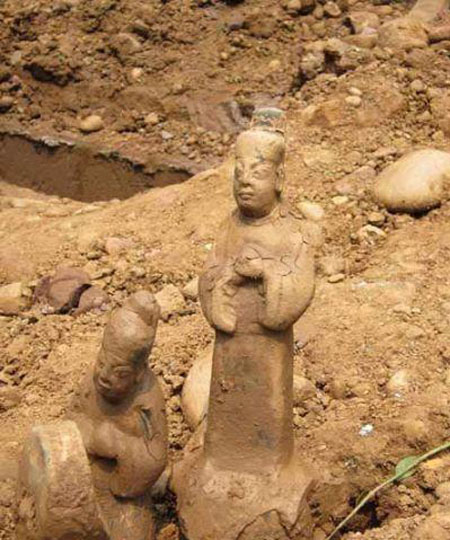

墓中出土的陶俑

5月18日,在宜宾市南溪区滨江新城北环线道路施工工地上,一台挖掘机在作业过程中,偶然挖掘出了一个宋代古墓,发掘出陶俑、陶具等具有重要考古价值的文物40余件

5月18日上午11点左右,当记者和南溪区文管所的工作人员赶到现场时,施工现场周围已经被警方拉起了警戒线,警戒线内一台挖掘机停在旁边,挖掘机前的地面上有一个长约1米,宽0.6米形态规整的长方形封口。

据当时正在施工现场驾驶挖掘机的师傅王奎介绍,当时正在进行挖掘作业,“突然听到一声响,我还以为挖到大石头了,等下车一看,才发现原来是挖到‘东西了’”王奎说,封口被打开以后,他发现里面全是一些古代的物件,于是他迅速地报了警。

随后赶到了南溪区文管所工作人员,对该古墓进行了抢救性发掘,在经过近两个小时的清理后,从古墓中清理

出陶俑、陶具以及一些陶制生活用品约40余件。其中有陶桌,器皿,碗、杯盏、陶镯、陶灯等生活陪葬品,也有动物形状的牲畜陶制品,而最珍贵的是发掘出的24个陶佣,特别是其中的一个连体佣,这对了解当时墓葬及人们的生活习惯具有十分重要的考古价值。

据南溪区文管所所长颜灵介绍,在抢救性发掘中发现,该古墓内一边有三个壁龛,陶佣整齐地放在壁龛里面,同时,祭龛内还有一些陪葬的生活用品。从整个墓葬陪葬品的情况来看,说明墓主人在生前是很富足的,古墓内壁上的雕刻有天鹿,象征祥瑞,有緾枝牡丹,还有一人物,半掩门,每个雕刻都十分精细、栩栩如生。出土的文物也是非常具有考古价值,特别是其中的陶俑,个个神情怡然各不相同,每一件的纹饰都相当细腻。“从墓的形状以及挖掘出来的陶佣、器皿来看,初步判定是属于宋代的墓。”颜灵说,具体的年代,还需要文物专家进一步鉴定。

“在我儿时的记忆中,以前这里一大片全是坟地。”已经60多岁的老汉叶廷金说,这里是龙台8队,小时候喜欢这儿附近玩耍,对那儿的记忆很深刻。

“南溪历史悠久,人杰地灵。从南北朝时期至今已经有1500余年的建城史,此次发掘出土的文物,对确定南溪区的历史具有重要的考古和研究价值。目前发掘现场已经停止施工,出土的文物已经登记造册,等待相关文物专家进行鉴定。”南溪区文管所所长颜灵说,如果有市民再发现古墓,请及时报告相关部门,保护文物人人有责,这是我们家乡的文化遗产。(记者刘涛宜宾新闻网记者旦凯杨艳)

怪字“丨”实念“滚”未收入现代字典 电脑输入却有

近日,网友发帖称,发现生僻字“丨”、“丶”“灬”并未收录在日常字典中,这些字是否有收录价值,引发网友讨论。

网友

怪字未收入现代字典

前日,一微博网友发帖称:我才发现原来“丨”是一个字啊!念“滚”啊。

网帖引发众多网友好奇,并跟进搜索出“丶”“灬”等字并标注读音以及释义。

网友称,这些看似偏旁部首的“怪字”,竟然也是汉字。

很多网友认为,既然这些都是汉字,为何在《现代汉语规范辞典》、《新华字典》这样的常用字典中查询不到,但在电脑的语言输入工具中,却可以查询到。

字典收藏爱好者付先生,查询了所收藏的30多个版本字典,在明代所编纂的《正字通》,台湾出版的东方《国语辞典》中,均查到了这些生僻汉字,读音、释义。

专家

“怪字”为“衍生品”

国家语言文字工作委员会研究员厉兵介绍,“丨”、“丶”“灬”是在文字演变过程中衍生的,在《汉语大字典》中都有收录,就说明他们是汉字,只是在古代典籍中没有使用例子,属于是极生僻字,或极罕用字,甚至是没有使用过的死亡字。

厉兵介绍,各个字典的功能不同,所以在《现代汉语规范辞典》、《新华字典》等字典里,收录的是现代人文字交际中常用的汉字,多是现行规范字。这些字典收录一个汉字,要看它在现代汉语传播中,是否能用得上,以及是否常用。但是,这些字典没有收录的“怪字”,不代表“怪字”就不是汉字,只能说明这些“怪字”在现代汉语传播中不常用,或者用不上,但并不代表没有收录价值。

厉兵介绍,《汉语大字典》、《正字通》等字典,收录的汉字更全面,尽量把在古代典籍中出现的汉字都收录其中,包括了一些现行规范字、异体字、罕用字、甚至音义不详的死亡字。

“丨”:gǔn 基本字义:上下贯通。

“丶”:zhǔ 基本字义:人读书时断句的符号,古同“主”。

“灬”:huǒ 基本字义:古同“火”;biāo:基本字义:烈火。

作家北村:信仰不意味着统一思想 有信仰才能多元

北村,被誉为中国先锋文学的代表作家之一,其“神性写作”成为小说界的一个独特现象,著有《北村诗集》,小说《周渔的喊叫》、《长征》、《公民凯恩》,电影作品《周渔的火车》等。

网民对“公知”评价不高,觉得“公知”们站在道德制高点上教化自己,有些高人一等,其实有所误会。《圣经》中有这样的故事,上帝想传话于人类,就让驴开口说人话,其实,“公知”和这头驴的社会价值完全等同,无非是传播真理、真相的工具罢了,谁比谁更高呢?

如何重建坐标

北京晨报:其实我们的中小学教育中一直都有品德方面的课程,如何提高它们的教学效果?

北村:设置这些课的出发点是好的,但应更多参考国外的先进教育经验。许多国家的道德品德课并不多,而是通过信仰、历史、人文、哲学等等课程,引导孩子们向前人学习,在有价值系统引导的传统中,得到对现实生活的感悟。此外,国外一些相关课程有社工劳动的内容,必须完成社区服务多少小时,才能毕业,在这个过程中,孩子能学到很多精神品质的东西,这是一个主动的过程,如果仅仅是课堂灌输,恐怕效果不会太好。

北京晨报:许多中国学校也有社会实践课,可为什么一些孩子觉得收获不大?

北村:关键在于社会与教育不能脱节,两者的价值取向应该一致。如果全民都只想赚钱,只要求孩子们学习道德,这就不可能成功,因为两者是不同道上跑的车,根本统一不到一起去。要想重建孩子们的价值坐标,一个社会也要有基本的价值坐标,这就是不应把物质追求、经济发展看成是唯一的目的,要把精神价值放到第一位,这样才能自然而然地树立起榜样,而不是人造一个速成榜样。

不能走两个极端

北京晨报:您说的都是常识,可如何贯彻呢?

北村:关键是不能走两个极端,一会儿把人的精神看得高高在上,完全无视物质的存在,一会儿又只看重物质,完全忽视精神的存在。漂移来漂移去,其实都是在用一元化的视角看问题,在道德上,如果只有一个标准答案,那是很可怕的。

北京晨报:那么,多元化是不是能避免道德暴政呢?

北村:不是。只强调多元化,忽视了统一的内在力量,那么,多元化成了唯一的价值,它就会成为新的道德暴政,可问题是,多元化是无法取得共识的,一个社会可能因此而分裂。要避免这种风险,还是要依靠信仰。

“大师”骗商人7.6万元买假和田玉 现已被捕判两年

价值20多万的上等和田玉,居然只卖7.6万。这让生意人谭某有些动心。加上所谓的“大师”鉴定把关,谭某便步入了这场精心设计的骗局。昨日,记者从九龙坡区法院获悉,因构成诈骗罪,嫌疑人刘某、汪某分别获刑。

去年5月3日,谭某在成都平乐古镇旅游时认识了刘某。刘某自称是珠宝公司总经理,有大量别人委托销售的珠宝。并将一块“由上等和田玉制成的玉观音”及“鉴定证书”推荐给谭某。

谭某担心受骗。刘某提议,到成都找鉴宝专家。在成都武候区中海龙湾半岛小区一栋楼内,刘某带谭某认识了所谓的鉴宝大师“汪大师”。

“这种和田玉在新疆都是少有的,至少价值20万元。”听了大师的鉴定,谭某以7.6万元买下了玉观音。回到重庆后,他找了多家玉石鉴定机构鉴定,被告知是假货,随后向九龙坡警方报警,去年11月,骗子刘某和“汪大师”被捉获。

昨日,法院一审判处刘某有期徒刑四年,汪某有期徒刑两年。

冯骥才:官员没文化 官商勾结导致非遗保护不力

图为2009年7月,冯骥才在首次遭遇拆迁的梁林故居现场。(肖翊 摄)

两年一度的申遗热潮又来

申遗应改为“审遗”

专访中国文联副主席、文化部非遗专家部主任冯骥才

今年,全世界将迎来新一轮的非物质文化遗产(下称“非遗”)申报机会,或者说申报热潮。

由联合国教科文组织确定的世界非遗名录,由中国文化部确定的中国非遗名录,都是每两年公布一次。2012年,这两个目录都开始接受新一轮的申报。

近年来,著名作家冯骥才在公众印象中,更是一位常年奔走在乡间田野抢救民间文化的文化保护者。为了抢救民间传统文化,冯骥才几乎放弃了自己的文学创作,并自筹资金建立了冯骥才民间文化基金会。看着逐渐消亡甚至被人为破坏的文化遗产,他心痛不已地多次高呼,“文化遗产的生命只有一次。”

冯骥才不止一次重申,中国几百年、上千年来形成的千姿百态的具有个性的城市,在30年来急速的城市化建设和现代化冲击下,变成了“千城一面”,所有的文化记忆、历史遗存和积淀被铲平。“这是一个文化悲剧。”冯骥才说。

身为中国文联副主席的冯骥才,还兼任文化部非遗专家部主任,亲眼见证了中国的非遗在十几年间整理到了四级(国家、省、市、县)名录7000项。但冯骥才指出,由于不良政绩观的驱动,文化遗产一旦“申遗”成功,后续的保护工作却不尽如人意,撒手不管的现象和在利益驱动下让文化变味儿的现象时有出现。

冯骥才建议,把“申遗”改为“审遗”,对已确定的非遗进行审查,以此提醒地方政府对文化遗产要认真负责,不能把变味儿的粗制滥造的东西留给后代。“价值观是追求不是需求,不能把现实的需求当作民族的追求。”冯骥才说。

最好别再申遗了

《中国经济周刊》:近年来,您一直都在为保护文化遗产而奔波,文化遗产的保护是否仍然很困难?

冯骥才:从20世纪90年代开始,我先做的是城市文化遗产保护,实际是物质文化遗产。进入21世纪以后,我开始更多地关注非遗保护。但是直到今年,破坏文物的现象还在发生。梁(思成)林(徽因)故居是国家第三批文物普查中被确定的不可移动文物,但是它居然在北京的中心腹地被拆,这就证明我们的处境还是非常困难的,证明对文物的破坏力量还是存在的,我们的抢救工作不能有一点松懈。

《中国经济周刊》:在非遗保护方面,我国目前的保护状况如何?

冯骥才:从2006年开始,文化部确定并公布了第一批国家级非遗名录。此后每两年确定一次,今年将迎来第四批名录的确定。我国非遗保护实行“国家+省+市+县”共4级保护体系,总的列入这四级政府保护名录的是7000项,其中,列入国家层面的是1300项。但是我认为,这些当年被确认的非遗现在又有相当一部分重新陷入了另一种困难。

《中国经济周刊》:“另一种困难”具体是指哪些方面?

冯骥才:第一个困难,如果当年申遗是政府官员的政绩推动的,那么申遗一成功,官员就把它放在一边儿不管了。第二个困难,如果当年想把申遗作为一个资源,认为申遗之后可以赚钱的,那么现在就过度开发,实际上也使它变质了,变味了,它的本质已经被破坏了。第三个困难是城镇化带来的,城镇化过程中有很多农村被拆除了,散落在农村的非遗往往就被连锅端,整个毁掉了。

这三个困难让我觉得,我们的非遗保护仍然面临困境。所以我建议,最好今年国家别再申遗了,也别让地方政府官员们像吃了兴奋剂一样那么折腾了。应该把申遗变成审遗,干脆我们审一次吧,看看哪些非遗已经没有了,是不是被毁了。我们对文化遗产要有一个认真负责的态度,因为遗产是要留给后代的。

非遗是一个文化的生命,因为它是个活着的文化,是人承载的文化,比如民间绘画,是老百姓画出来的。他一边画,一边把他对生活的情感表达出来。他画的每一朵花、每一个小鸟都有他对花和鸟的热爱,都洋溢着对于美好生活的一种喜悦。如果没有这些人,这个文化就没有意义了。

所以说文化是人们的心灵生活,文化不仅仅是个消费对象,做文化工作是要以人为本。就像保护古村落,村落最重要的核心是它的大量的有着非物质文化遗产记忆的人们,如果人走了,它的文化的魂也就没有了,文化的生命就没有了,它就是一个空壳,审批文化遗产的人也不是傻子,不会把一个死了的村落评为文化遗产。

利益驱动的申遗一定会变味儿

《中国经济周刊》:各地“申遗热”背后的原因何在?

冯骥才:我觉得最重要的是各地将申遗和经济利益挂钩。作为文化遗产,它的价值应该是多方面的,不单是一种旅游价值。比如说像梁林故居,它有历史见证的价值、考古的价值、历史记忆的价值、文化承载的价值,还有认识价值、鉴赏价值、欣赏价值,另外也有旅游价值。旅游价值只是这些价值里面的一个,正因为它有另外许多价值,它的旅游价值才更高。如果没有那些价值,单纯的旅游价值反而会降低。

《中国经济周刊》:利益驱动的“申遗热”会带来哪些弊端?

冯骥才:因为一些不良政绩观的驱动,导致一部分文化遗产一旦申遗成功就没人管了,实际上,申遗成功后,保护才应该开始。联合国对文化遗产是不让开发的,开发是做手术,有的地方经常说“打造”,我觉得这是非常野蛮的词。利益驱动的申遗最后一定会变味。

今年全国两会上,我的一个提案就是建议有关部门在选取主管文化的干部时要有文化考核这么一个制度,这就是一个取舍的制度,你取的是懂文化的人,他不见得是专家,他懂文化的规律、本质、性质和意义。一个主管文化的干部往往决定了一个地区的文化品质、文化走向,也可以说是文化价值的取舍。

文化遗产不能直接变为产业

《中国经济周刊》:除了申遗之后丢下不管的现象,也有很多是过度开发。您多次表示,不同意“文化产业化”这个提法,因为文化是一种创作,无法产业化。但是,有一部分民间文化,如果不产业化、商业化,可能就无法维系或者传承了。比如天津杨柳青年画。

冯骥才:要分两种情况看,比如杨柳青年画,它从历史上就是卖的,不是画完了自己贴的,进入现代社会,它还是商品,而且它的商业范围扩大了。

但是有些遗产不具有商品性,比如民俗,民俗是民间的一种文化方式、一种精神生活方式,不能把它变成一个商品。即便有些民俗能变成商品,但它也不能追求利益的最大化,因为即便它进入市场,也没有那么多的需求,它是进入了商品市场,但是它不是文化产业。

文化产业有特定的概念,文化产业是现代企业,是工业革命时代的,用规模化的、集约化的、专业化的现代工业手段大规模复制的产品。比如软件,美国主要的文化产业是软件、电影。我们无法把刻个小葫芦当做文化产业,如果原来是一个手工做的东西,非要给它过多的附载,它一定会贬值。所以我提出的观点是:文化遗产不能直接变为产业,它应该是做产业的人从中去吸取灵感,吸取一些元素来再创作。

《中国经济周刊》:这个再创作的、吸取灵感的过程又是怎样的?

冯骥才:比如迪士尼乐园,它是文化产业,但是这个文化产业不是原来华特·迪士尼画的米老鼠,是从事产业的人从中吸取了灵感,认为这个形象在经营的时候可以做大、做成产业,才把它做起来的,它不是文化人做的,文化人主要做的还是文化。

文化产业不能太唯利是图

《中国经济周刊》:十七届六中全会以来,文化大繁荣、大发展的目标被提高到国家层面,一时间,许多商业资本大规模进入文化产业,对此,您怎么看?

冯骥才:我国的文化产业目前还没有成型,并没有成为像美国这样的真正的现代文化产业。企业家进入文化产业最重要的是两条:第一,文化产业是一个创意产业。如果没有创意,靠一些非创意的、套路化的、甚至靠商业炒作的方式,这个产业不可能持续发展。第二,希望文化产业能担负文化责任。文化产业不能太唯利是图,它可以追求利益的扩大化,但是不能唯利是图。因为文化还有一个传播真善美的责任,不能把什么东西都塞到文化产业里来,否则文化产业会失去魅力,也不会健康地、有序地、循序渐进地发展下去。所以投资文化产业需要产业眼光,不能只想着赚快钱。

官员没文化、官商勾结致保护不力

《中国经济周刊》:2011年6月1日首部《中华人民共和国非物质文化遗产法》(下称《非遗法》)正式实施,许多人将此视为中国非遗保护真正步入有法可依阶段的里程碑。目前,此法在非遗保护中所起的效力如何?为什么破坏非遗的现象还屡禁不止?

冯骥才:呼吁了多年的《非遗法》终于确定了,这个法主要是给官员看的,但是哪些官员知道《非遗法》,看过《非遗法》?我认为有两个原因导致保护不力:

第一是一部分官员没文化,因为我们前一段时期一直是以经济建设为中心,选择的都是懂经济的干部。我说的没文化主要是三个方面:1。一部分官员不懂文化,不懂得文化的价值、规律、性质、意义。2。一部分官员对文化没有理解力,我们不需要官员像文化人一样,但起码他要理解文化。3。一部分官员们不热爱文化,当然也就不拿文化当回事儿。

第二个原因倒是一个非常可怕的信号,就是有些官员和商人形成了共同利益,就是权贵结合,这后面就有反腐败的问题。

最大的困难是没有专家

《中国经济周刊》:非遗保护方面目前存在的问题是什么?

冯骥才:我们的文化遗产本身很丰富,传承的形式也是多种多样,保护起来很复杂。有的文化遗产,它是一个地区性的,它的传承是靠一个地区,是一个村里大伙儿都那么做,一代一代传下来的。有的是家族式的,这个技艺只在本家族传,不往外传,比如泥人张。这也是古代的一种版权保护的意识。要给每一个艺人、每一种传承方式都要找一个针对的方法来解决它的传承问题。

《中国经济周刊》:您现在碰到的最大的困难是什么?

冯骥才:碰到的最大的困难是没有专家。韩国、日本是在世界上做非遗最早的,他们的保护方法是,每一个文化遗产后边有一大批专家在研究、讨论这个遗产该如何保护、发展,他们对遗产的态度是严格、严谨的。遗产是留给后人的,我们不能把这个遗产弄没了。我们现在的一个问题是,且不谈国家四级文化遗产保护总的7000项,单是国家级的1300项,我负责任地说,绝大部分都是没有专家的。没有专家也就意味着没人监督,没人去帮助艺人出主意,也没办法帮那些艺人意识到自己会的东西是个文化遗产。

《中国经济周刊》:您认为非遗保护要做好、做得有效率,应该遵循哪些原则?

冯骥才:非遗的保护,第一,要保护地域性。比如说天津杨柳青年画做得跟苏州桃花坞年画一样了,那就不是杨柳青年画了,地域性就本质上是为了保护、保持文化的多样性。

第二,要保护它的手工性。它不能变成机器的,因为它是农耕时期的遗产,如果变成机器轧的,机器做的,实际上就变成工业文明了。

第三,要保持自己的艺术特征,特征不能改变,要保持它的基本元素。比如在民间音乐里面加了好多电子配器进去是不行的。

李银河:慈禧性需要正常 《太后与我》同性内容可信

对话社会学家李银河,说同性恋研究,忆王小波先生,谈奇书《太后与我》——

著名社会学家李银河女士,以性研究,尤其是中国的同性恋研究蜚声海内外。她,也是中国第一位研究性的女社会学家,曾被《亚洲周刊》评为中国50位最具影响的人物之一。

李银河还有一个特殊身份,那就是已故中国当代文学家王小波先生的妻子。今年4月11日,是王小波逝世15周年祭。

与此同时,近日一本名为《太后与我》的奇书风行大江南北。这本书由已去世69年的英国人埃蒙德·巴恪思爵士撰写,以自传体回忆录的形式详尽叙述了作者晚清时寓居北京期间与慈禧之间的性爱关系。作者本人是个著名的男同性恋者,书中大量同性性行为、虐恋、以及同性恋男妓等的描写,也颇具性学价值。

基于以上双重理由,4月9日,本报记者专访了李银河。

关于《太后与我》——

性学价值大于史学价值

记者:你认为,在历史真实中,慈禧恐怕真的并不是守身如玉的。据你所知,有没有这方面的史实证据?

李银河:这方面的历史我还真不熟悉。这样说,只是情理之中的一种猜测。你想想,太后这样一个君临天下的人,连当时的皇上在她面前都哆哆嗦嗦的。如果她有这方面的需要,应该说也是正常的。

记者:作者与太后交往时是30多岁,太后已是70岁上下。你在书评中说,在这种年纪还保持旺盛性欲,应当说是比较惊人的,但是从性学角度看,并非全无可能。按照两性交往的一般年龄规范,年轻的作者是相当屈辱的。正是从这点上看,书中所写可能是真事。换言之,仅从年龄规范上看,作者把这些写出来,并没有给自己贴金增色,反而是自曝其丑,如果不是真有其事,又何苦来呢。

有两个问题,一是作者书中并没有把自己放在一个很低的位置上。相反,一方面他享受与太后的性爱。另一方面,他非常尊重和爱戴太后,视其为伟人。我们是不是可以反推出,作者不但不屈辱,反而以此为荣呢?

李银河:太后与作者的身份差很多,得到太后垂青,看起来好像是他被宠幸。但不要忘了,巴恪思本人是一个男同性恋。从一般的性心理上讲,他喜欢的只是男人。与太后的交往,只是他在为别人服务,享受不到作为一个同性恋者的乐趣。每次与太后发生性关系,他都是靠吃药来进行的。我所说的屈辱,主要是这个意思。

记者:另一个问题,众所周知,巴恪思本人具有超强的想像力,记忆力和联想能力,他有没有可能把发生在西方的事情以及他在其他文学作品中看到的加在他与太后关系的描写中?况且作者在这方面已有前科,他的另一部作品《太后统治下的中国》所依赖的主要资料——所谓的《景善日记》,已被证明是伪造的。

李银河:《太后与我》完全有可能就是一部小说。

记者:你认为,《太后与我》这本书即使不是记录真实历史,而只不过是虚构的作品,但它对于想了解彼时彼地的性风俗、性观念以及一般百姓和社会上层人士的性活动状况的人来说,还是有一定价值的。这就是这本书除史料价值、文学价值之外的性学价值。

如果作者是把大量的东西方的东西交汇而成,有的还是凭空想像的,那么除了有一定的文学价值外,本书的史料价值乃至性学价值是不是就大打折扣呢?

李银河:如果它仅仅是一部小说,那么它的史学价值基本为零。但它的性学价值,还是比较大的。

书中所写的关于同性恋的内容,既有世俗社会中同性恋男妓的活动,又有宫中太监的同性恋类性活动,写得相当翔实可信,比如当时同性恋类买春活动的嫖资细节,以及对活动的详尽描写。史家有一种说法,解释清末同性恋类性交易的兴盛:由于当时政府禁止官员嫖娼,所以不少官员转向少年,大城市中出现了很多相公堂子,以及被叫做“相公”、“像姑”的男妓。社会学界的老前辈潘光旦先生在相关著作中亦有提及。这至少能证明,当时同性恋不是非法的,事实上在中国历史上也从来没有非法过。不像西方,有的国家历史上曾判处同性恋者死刑。英国作家、同性恋者王尔德还被判入狱。

《太后与我》特别有性学价值的是有一章专门写兽交,其中涉及多种动物,包括狗、鸭、鹅、猴、牛、羊、狐狸等等。比较值得关注的是人们对兽交的态度和规范。从书中的描述看,当时的人们对此类活动视为寻常事,并无任何焦虑感或负疚感。性对于中国人来说似乎是“原欲”,宣泄出去就好,无论对象。很多皇帝有男宠,但并不是说皇帝就是男同性恋。这从一个方面证明了福柯的一个说法,东方国家都有各自的性爱艺术,唯独西方有的是事事要分出对错的性科学。

重庆政法委举办政法讲坛开展核心价值观教育

法制网重庆3月29日电 记者徐伟 重庆政法讲坛启动仪式暨政法干警核心价值观专题报告会今天在市委小礼堂举行,600余名政法干警聆听了“红岩魂——信仰的力量”专题讲座。

当前,按照中央和市委的部署,全市政法系统正在开展政法干警核心价值观教育实践活动,第一阶段主题为“学红岩精神、做忠诚卫士”。根据活动要求,重庆市委政法委决定举办重庆政法讲坛,不定期邀请专家或领导举办专题讲座,以提高广大政法干警的人文素质、精神境界和业务水平。

据悉,首场讲座由重庆市文广局党委委员、重庆红岩联线文化发展管理中心主任厉华作“红岩魂——信仰的力量”专题讲座。厉华用翔实的史料,生动地讲述了何功伟等共产党人忠于党、忠于国家、忠于人民的感人故事,再现了革命先烈们为了理想信念顽强斗争的崇高气节。

一位聆听讲座的政法干警表示,革命先烈们为了自己的理想信念、为了党的事业,抛头颅、洒热血,用生命书写了对党的忠诚,可歌可泣。如今,广大党员尤其是政法干警,更需要学习和传承红岩精神,需要进一步端正执法理念,坚定正确的政法方向,确保政治忠诚。

重庆市副市长、市公安局局长何挺,市检察院检察长余敏,以及市委政法委、市级政法部门班子成员、主城九区区委政法委书记、政法干警代表600余人到场聆听讲座。

印度古庙发现大批珍宝 最后的密室尚未打开(图)

印度古庙发现珍宝

印度南部克勒拉邦古庙寻宝又出现曲折。据“中央社”报道,印度最高法院今天(16日)做出裁示,为保护庙中宝藏,禁止打开已139年未开启的一间密室,并强调禁令与民间盛传“开密室大难临头”的说法毫无关联。

位于克勒拉(Kerala)邦首府锡鲁瓦兰塔不朗( Thiruvananthapuram)的印度教帕德玛纳巴史瓦米( Padmanabhaswamy)庙,据说经清点庙产后,已在6个密室中的5个找到价值1万亿卢比(约211亿美元)的珍宝。

印度最高法院今天裁示,在对大批宝藏采取进一步的保全和保存工作之前,暂时不得开启最后一个“密室B”。

一组占星家8月中旬曾在古庙观星,据说这个过程可探查神灵的旨意。占星家小组最后的结论说,已139年未开启的密室B“绝对开不得”,否则会“大难临头”。

印度最高法院强调,这项裁示跟民间盛传开启密室B会恶运降临的说法,毫无关联,院方并未考虑占星家的警告。最高法院预定21日针对如何加强维安,保护已经找出的宝藏,做出新的裁示。

庙产原由旧时土邦特拉凡科(Travancore)前王室家族设立的信托机构管理,但在信徒孙德拉扬(T.P. Sunderarajan)质疑庙产维护不透明而兴讼后,克勒拉高等法院2月下令邦政府接管寺庙。

庙方上诉后,最高法院指派包括孙德拉扬在内的7 人小组,自6月底开始清点庙产。

由于已找出的宝藏价值惊人,基于安全顾虑,最高法院7月上旬决定先就宝藏的安全、保存、估价等问题举行听证会,再决定是否开启密室B。

前王室家族向最高法院作证指出,密室B入口处有“大蛇”标记,代表不可开启,否则恐“招致神怒”。前王室家族辈分最高的长老韦玛(Uthradom Thirunal Marthanda Verma)表示,清点庙产期间,他曾在走廊上看到一条蛇,“那是一种警告”。

全案最邪门的一点在于,原本据说身体健康的孙德拉扬,7月17日在庙旁自宅睡觉时无端辞世,享年70岁,为古庙寻宝增添神秘色彩。

举报信称故宫丢失古籍系监守自盗

本报讯 (记者张然) 近日,自称“故宫职工”的人再次向本报发来举报信。针对故宫博物院院长郑欣淼回应古籍书丢失的原因是历史遗留问题,举报信称此事件实为一起严重的监守自盗案件。

昨天,故宫接受记者采访时回应称,对清查图书所发现问题的追查将继续进行,一旦确认丢失和责任人,会坚决依法依规处理。而对于举报反映的情况,故宫博物院称他们高度重视,会一并纳入调查,并将阶段性进展及时公布。

“职工”爆料

7年消失百本古籍

【故宫职工】故宫图书馆善本书库2000年前后对所藏图书进行过清点。被故宫博物院称为“挂账存疑”的100多册书,当时账和古籍善本是相符的。2007年再次核对时发现100多册古籍善本账上有,而故宫善本却不见踪迹。举报人进一步指出,“这是一起严重的监守自盗的案件”。信中称,经常看到图书馆有关负责人从善本书库里拎包。

【龙灿】(最早在网络上发布故宫哥窑损坏的网友)他在自己的博客上称,随着文物的货币价值一再飙升,故宫善本直接成了某些人下手的对象。从上个世纪50年代开始,很多专家或爱好者,以借阅的方式,从故宫图书馆拿走了这些善本,很多至今没有归还。由于被“借阅”的现象一直不能得到制止,到现在,已经有100多套善本去向不明。

【调查】郑欣淼前不久表示,“涉及1950年以来延续半个多世纪的历史遗留问题,情况比较复杂”。

记者发现,对于图书清点数目,两位举报者说法有些出入。“龙灿”称,2000年到现在,故宫博物院对图书馆的珍贵藏书进行了两次核对。2007年,是最近一次对图书馆的藏书进行清点,结果发现在两次清点这短短几年之间,又有10多套珍贵的线装书下落不明。其中,有的一套线装书实际有10多本。

丢书价值

包含明代珍贵古籍

【故宫职工】100多册挂账存疑的书中,有明代版的珍贵古籍。

【龙灿】故宫对媒体回应中所说的“普通线装书”,其实并不普通。在故宫图书馆的分类中,1795年以后的线装书,都称为“普通”线装书。这些所谓的普通线装书,其中一些精品若按现在的货币价值计算,可能等同于等重量的黄金价值。2007年清点发现失踪的十多套线装书中,只有两套知道是被专家借走没有归还,其余的都已经下落不明。

【调查】在接受媒体采访时未公布“对不上账”的书籍名单。当时,一位业内人士称,如果丢失的古籍里面有宋版书和元版书,任何一册的价值都不亚于任何一件宋代“五大名窑”瓷器,即使是明善本,也是十分珍贵的。

>>事件回述

本月中旬,一名自称“故宫职工”的举报者致信本报,称故宫图书馆善本书库部分图书丢失,上报副院长陈丽华后,此事被压下不让追查。对此,故宫博物院相关负责人承认,确有100多册图书“挂账存疑”有待详查,包括部分普通古籍,也有一般线装书和印刷品。8月18日,故宫博物院院长郑欣淼正式对故宫“十重门”进行回应,其中也包括“古籍门”。近日,这名“故宫职工”再次致信本报,称看到本报8月18日刊登的关于他举报采写的报道,对故宫关于古籍书丢失原因的回应,他提出质疑,并称自己知道新情况。