澳洲新闻

美科学家发现4种新病毒 或与蜜蜂大量消失有关

美国加州科学家表示,他们已经在健康的蜜蜂蜂群上辨识出4种新病毒,这项发现可能有助于解开世界有些地方蜜蜂大量死亡的谜底。

这些之前未知的病毒在为期10个月的商业养蜂作业中被找出来,这个养蜂作业涵盖超过7万个蜂箱与20种蜂群,这些蜜蜂在美国各地给作物传授花粉。没有出现2006年以来导致多达30%美国蜜蜂蜂群消失的大量死亡事件。

美国科学家研究了27种独特蜜蜂病毒,其中包括4种新病毒,及可能涉及蜂群崩坏情况的其它病毒,以及这些病毒如何在健康的蜂群中散布等。

据联合国今年稍早公布有关蜂群大量消失报告,蜜蜂群数量近几年节节下滑,在欧洲达10到30%,美国有30%,中东则达85%。

双管齐下终结艾滋病 人类抗艾斗争30年成效显著

1981年6月5日,美国疾病控制和预防中心首次向全世界报告加州洛杉矶市5名曾经健康的年轻人罹患了间质性浆细胞肺炎;几周后,科学家们注意到,美国旧金山也集中出现了罕见的特发性出血性肉瘤病例。这些病例后来都被证实与获得性免疫缺陷综合征(也就是我们现在俗称的艾滋病)有关。艾滋病自此闯入人们的视野,并给人类造成极大的灾难。

2011年是人类首次发现艾滋病病例30年。据英国《经济学人》杂志6月7日报道,最新研究显示,对抗艾滋病是一场艰苦卓绝的斗争,治疗和预防双管齐下才有望让人类最终获胜。

30年来抗艾成效显著

1981年至今,全球大约有2500万人死于艾滋病,约有3400万人感染艾滋病病毒。30年来,无数有识之士加入到对抗艾滋病的大军中,并取得了出乎意料的伟大成果。全球各地艾滋病的致死率显著下降,2005年,艾滋病夺去了210万人的生命,而2009年艾滋病死亡人数下降到180万。药物治疗挽救了约500万人的生命,艾滋病最严重的33个国家中,新增感染病例下降了25%以上。

最近的研究成果显示,用来治疗艾滋病的药物也能阻止其传播。如果该研究获得证实,这样的药物将获得与疫苗一样的效果。

科学是抗艾大功臣

如果人类真的能够打败艾滋病,那么,科学、社会运动和慈善将是三大功臣。科学突破提供了治疗药物,1996年,很多药物同时出现,它们都能抑制艾滋病病毒内一种关键酶的活动,其疗效非常神奇,不过价格不菲,这些药品刚上市时,每年的药费约为1.5万美元。

许多社会活动家因此站出来敦促制药公司研发新药,从而拉低了药价。

上世纪90年代中期,人们开始意识到,艾滋病不只是发达国家人士才会罹患的“富贵病”,很多不发达国家的人们也开始饱受艾滋病的折磨。此时,慈善活动兴起,很多无力负担药费的人开始有机会接受治疗。

不过,结果还不太令人满意,最需要接受药物治疗的1600万艾滋病患者(他们显示出了罹患艾滋病的症状,其免疫系统也日益脆弱)中,仅600万人获得了药物。而且,药物也无法治愈艾滋病。但是,如果停止服用药物,病毒又会卷土重来。但不论如何,与10年前相比,现在的情况要好很多。

预防和治疗应双管齐下

现在科学能做什么呢?有些人的免疫系统天生就能控制这种疾病——科学家可以据此制造出疫苗;科学家们也发现了能中和病毒的抗体——这或许可以成为清除艾滋病的基础。但是,要想治愈艾滋病还有很长的路要走,此时此刻,预防可能是适合的选择。应采取多种方法来阻止人们罹患艾滋病,比如使用安全套等。而要真正解决艾滋病问题,应将着力点放在治疗与预防相结合上。

早些时候,社会活动家们会猛烈抨击科学家们更专注于预防艾滋病的扩散而不是治疗艾滋病,而现在看来,治疗和预防双管齐下才是王道。如果能阻止病毒在一个人的人体内复制,这不仅可以挽救他的生命,也会减少其传播的病毒的数量。让更多人服药就像给人们注射疫苗,会切断艾滋病的传染链条。

这是一个艰巨的任务,这不仅仅是让1600万应该服药的人尽快服药。为了预防艾滋病的扩散,从理论上来讲,需要对所有感染了艾滋病病毒的3400万人进行治疗,那就意味着需要更有效的筛查手段,而且,也需要没有症状的人愿意接受治疗。

这样的一个项目要想执行到位可能需要多年时间而且耗资巨大。每年,中低收入国家在艾滋病上花费的金额约为160亿美元,一半由本国政府提供,一半来自于外国的捐助。本周,英国《柳叶刀》杂志刊登的一篇报告指出,各种治疗手段产生的费用支出将在2015年达到峰值,为220亿美元,随后会下降。

此刻的问题是,应想方设法阻止发达国家减少捐赠,荷兰和西班牙削减了其对致力于抗击艾滋病、结核病和疟疾的全球基金的捐助,而意大利已经停止向该基金捐助。

联合国近日将讨论抗艾行动的下一步计划。对抗艾滋病是一场漫长而艰苦卓绝的战争,但人类确实有机会打败它。

晚期丙型肝炎患者每天喝咖啡 有助提高治疗效果

美国的一项新研究显示,晚期丙型肝炎患者在治疗期间喝咖啡有助于提高治疗效果。

美国国家癌症研究所的一个小组在新一期美国学术期刊《肠胃病学》上报告说,该小组在小范围临床试验中发现,在接受“聚乙二醇干扰素”和抗病毒药“利巴韦林”治疗的丙肝患者当中,每天喝3杯或更多咖啡者,其治疗有效程度要比不喝咖啡者高1倍。

研究人员指出,以往的研究显示,喝咖啡与肝酶水平较低、慢性肝病进展减慢和肝细胞癌变率下降有关,这一效果不受种族、丙肝病毒含量、是否合并肝硬化和转氨酶水平等其他因素影响。但研究人员指出,喝咖啡产生这种效果的原因目前尚不清楚。

在研究中,科研人员利用丙型肝炎长期抗病毒治疗对抗肝硬化试验中的数据,对咖啡摄入量与病毒治疗应答之间的关联进行了研究。研究小组没有具体透露被研究者的人数,但指出上述发现还需得到更多科研数据的佐证。

丙型肝炎是一种严重慢性病,由丙肝病毒引起,主要传播途径为输血、血液透析、肾移植、静脉注射毒品、性传播、母婴传播等。丙型肝炎容易导致肝硬化,一些患者甚至会患肝癌。

2010最佳科学图片:最详细艾滋病毒3D模型(图)

新浪环球地理讯 北京时间2月21日消息,据美国《国家地理杂志》网站报道,这是一组2010年国际科学工程可视化挑战赛获奖作品,包括西红柿籽特写照片、植物基因图和蜈蚣机器人在内的视觉作品均榜上有名。

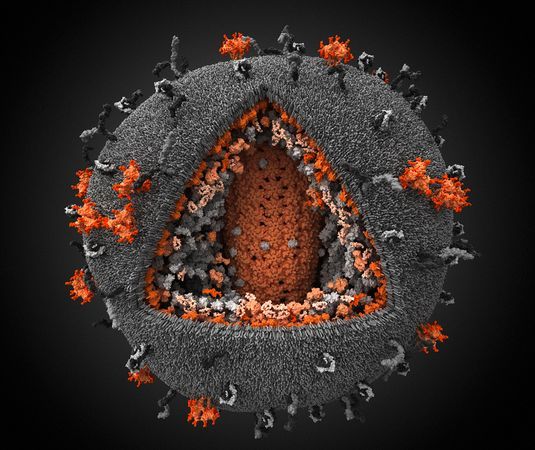

1.艾滋病毒3D模型

艾滋病毒3D模型

艾滋病毒3D模型这个迄今为止最详细的艾滋病毒3D模型,它获得了2010年国际科学工程可视化挑战赛图解类一等奖。这项年度大赛由《科学》杂志和美国国家科学基金会组织,其目的是“通过新奇和具有刺激性的视觉方法鼓励全世界的人关注科学”。评审标准包括:视觉效果、有效的沟通、新鲜感和创意。

一个由伊凡·康斯坦蒂诺夫领导的俄罗斯评审团对来自100多份科学杂志的数据进行分析,利用数字技术尽可能地对艾滋病毒进行详尽描绘,真实再现它的方方面面。这张双色图显示的是艾滋病毒(橙)正在攻击并融入一个免疫细胞(灰)。三角形剖面显示了艾滋病毒如何把这个细胞变成一个病毒加工厂。视觉科学公司的康斯坦蒂诺夫在声明中说:“我们认为,这种3D模型是呈现和推广有关无处不在的人类病毒的科学数据的一种新方法。”

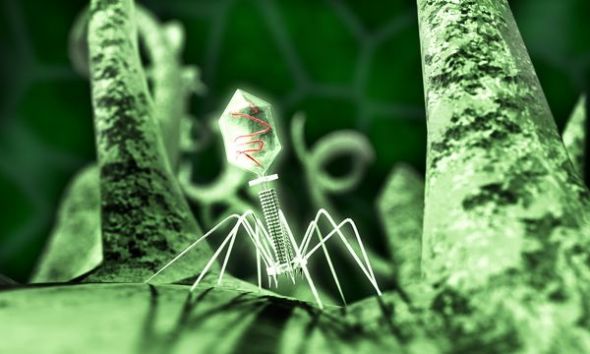

2.“可怕”病毒

“可怕”病毒

“可怕”病毒据艾奎诺克斯制图公司创始人乔纳森·贺拉斯说,这张3D图片显示的是一个噬菌体正在入侵一个细菌。该图在2010年国际科学工程可视化挑战赛中荣获图解类荣誉奖。贺拉斯在声明中说,噬菌体是一些拥有“奇异的细长腿”和吸管状嘴巴的病毒,它们利用这种口器追击猎物,不达目的誓不罢休。这种病毒掠夺细菌的组成物质,把受害者当成病毒“复制工厂”。

《科学》杂志执行编辑莫妮卡·布拉福德在声明中说,2010年的参赛作品“是以公众能理解和接受的方式”传播科学。他说:“这项国际竞赛强调创新和技术特长,要求科学家的作品能够吸引不同年龄段和阶层的观众,鼓励他们探索复杂的大自然和科学之美。”

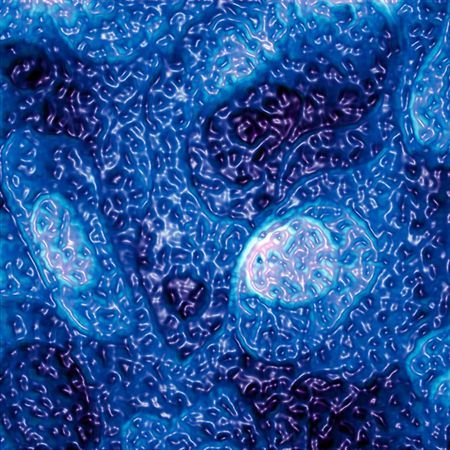

3.“水波荡漾”的单层分子表面

“水波荡漾”的单层分子表面(图片来源:Seth B. Darling/ANL and Steven J. Sibener/U-Chicago)

“水波荡漾”的单层分子表面(图片来源:Seth B. Darling/ANL and Steven J. Sibener/U-Chicago)借助显微镜拍摄的显微照片,展现了“水波荡漾”的单层分子表面。这幅照片由塞斯·达林与美国阿贡国家实验室的史蒂文·希班纳合作拍摄。达林表示:“这个分子层实际上由两种不同的分子构成,它们往往能够将类似油和水这样的东西分离开来。在我们拍摄的这幅照片中,这种分离似乎还处在非常早期的阶段。”

照片中的分子数量达到数百万个,虽然每一个分子的“头部”都含有硫,但它们的尾部成分并不相同,其中一种含有碳和氢,另一种则含有碳和氟。两种分子的高度大约相差0.2纳米。2月18日出版的《科学》杂志采用这幅照片作为封面。

美国国家地理纪录片揭秘现实版僵尸病毒(图)

新浪环球地理讯 北京时间11月5日消息,据美国国家地理杂志网站报道,在僵尸影片《惊变28天》和《我是传奇》中,一种无法阻止的病毒造成的可怕瘟疫席卷整个人类社会,将感染者变成丧心病狂的怪物,上演同类相食的悲剧。

美国东部时间/太平洋时间10月30日晚上10点,国家地理频道播出了新纪录片《僵尸背后的真相》(The Truth Behind Zombies)。美国科学家在纪录片中表示,虽然不能让死人复生,但一些确定的病毒也能够让感染者出现具有攻击性并且类似僵尸的行为。

美国佛罗里达州迈阿密大学米勒医学院病毒学家萨米塔-安德里恩斯基表示,狂犬病是一种由病毒导致的疾病,可感染中枢神经系统,能够让感染者陷入一种疯狂状态。如果狂犬病与一种流感病毒结合在一起并在空气中迅速传播,类似僵尸启示录那样的可怕景象便有可能发生。值得一提的是,安德里恩斯基也在《僵尸背后的真相》中露面。

狂犬病病毒可变异

在讲述僵尸的科幻影片中,人类在感染之后几乎立即变成僵尸,与影片中的僵尸有所不同的是,人类在感染狂犬病病毒之后最先出现的患病迹象——例如焦虑、精神错乱、幻觉以及瘫痪——通常不会在10天至1年之内出现。在此期间,病毒一直潜伏在体内。

如果不加以治疗,一旦发病,狂犬病能够在一周内夺去感染者的生命。科学家表示如果狂犬病病毒的遗传密码发生足够变异,潜伏期将大大缩短。很多病毒天生就具有较高的变异率,作为避开和绕过宿主防御机制的一种手段,它们会一直处于变化状态。病毒发生变异的方式有很多种,例如可通过在基因复制过程中复制错误或者因紫外线造成的破坏发生变异。安德里恩斯基说:“如果狂犬病能够以足够快的速度发生变异,便可以在一小时或者几小时内导致感染。这是完全有可能的。”

空气传播化身“狂怒病毒”

如果像科幻影片中所描述的那样导致一场僵尸大流行,狂犬病病毒还必须具有更大的传染性。通常情况下,人类因被感染的动物咬伤感染狂犬病病毒,经常是狗,但传染也通常就此停止。由于宠物接种疫苗,美国人很少感染狂犬病病毒,因狂犬病造成的死亡人数也越来越少。2008年,美国疾病控制与预防中心只接到两例狂犬病病毒感染病例报告。

狂犬病病毒一种更快速的传播方式就是像流感病毒一样通过空气传播。僵尸研究学会负责人马克斯-莫格克在纪录片中表示:“狂犬病病毒只有通过空气传播,才会变成类似《惊变28天》中描述的‘狂怒病毒’。” 僵尸研究学会网站称,这个研究学会是一家国际非营利性组织,旨在提高文理科的所谓“僵尸奖学金”。

为了能够在空气中传播,狂犬病病毒必须具备另一种病毒的特性,例如流感病毒。美国弗吉尼亚理工大学病毒学家伊兰库玛兰-苏比亚表示,同一种病毒的不同形态或者不同毒株可以通过被称为“重配”或者“重组”的过程交换遗传密码。苏比亚并没有参与《僵尸背后的真相》拍摄。他在接受“国家地理新闻”网站采访时说,彼此无关的病毒本质上无法进行“杂交”。类似狂犬病病毒和流感病毒这样两种本质上不同的病毒之间“借用”特征的事情在科学界闻所未闻。“它们之间差异太大,无法共享遗传信息。病毒只能安装属于自己的零部件,无法与其他病毒结合和匹配。”

基因工程造僵尸病毒?

迈阿密大学的安德里恩斯基指出,虽然难度极高,但培育出狂犬病-流感杂种病毒在理论上还是可能的,方式就是利用现代基因工程技术。她说:“我可以想象出这样的可怕景象,将狂犬病病毒与其他病毒结合在一起,形成更令人恐怖的病毒。例如与流感病毒结合,使其能够在空气中传播;与一种麻疹病毒结合,让感染者的性格发生变化;与脑炎病毒结合,利用让感染者发烧的方式侵袭他们的大脑;与埃博拉病毒结合,导致感染者内脏出血。所有这些结合都导致狂犬病病毒具有更可怕的攻击性,变成所谓的僵尸病毒。但大自然不允许所有这些事情同时发生,让产生一种死亡病毒几乎成为不可能。” (秋凌)

珍·古道尔:守护黑猩猩50年(组图)(2)

冈贝的伟大之处,并不在于珍· 古道尔对人类的“重新定义”,而在于她为野生猿类的行为研究建立了新的、极高的标准,在关注个体特征的同时着眼群体行为模式。她创立了一个研究项目,建立起一套草案与规范,引起学界的广泛关注——实际上,她在科学界与黑猩猩群体间搭起一座桥梁,而这一切已经远远超出当时女性的能力范围。冈贝项目在多个层面上得到扩展,经受了危机的考验,所发挥的作用是珍和路易斯· 利基始料未及的,所引进的研究方法(卫星测绘、内分泌学、分子遗传学)和提出的问题已远远超出动物行为研究的领域。比如,不需捕捉或接触猩猩,便可采集粪便标本,对标本进行分子分析,可带来有关猩猩之间遗传关系的新启示,并在某些猩猩体内发现病菌。然而,在这一科学壮举实现50周年之际,一个尖锐的讽刺仍然萦绕在其中心——我们对冈贝黑猩猩了解得越多,就越为其延续生存的严峻形势感到忧心。

有两样发现尤其令人担忧,一个是地理问题,另一个是疾病问题。人类最热爱、研究最深入的黑猩猩种群被隔离在一片孤岛般的栖息地上,这片生境范围太小,无法维持猩猩群的长期生存。同时,如今有些成员看似正死于猩猩艾滋病。

从野外生涯一开始,珍· 古道尔就一直面临如何对黑猩猩进行研究,以及根据观察到的行为可做出何种推断的问题。在她结束第一个野外考察季后,路易斯· 利基告知她下一个塑造其职业生涯的伟大设想:他将帮她拿到一个剑桥大学动物行为学专业的博士研究项目。

从两方面来看,这个博士学位都让珍可望不可即。首先,不管怎么说,她毕竟连本科文凭都没有;其次,她一直立志成为博物学者,或者记者,但“科学家”的头衔是她做梦也没有想过的。“我当时甚至不知道动物行为学(ethology)是什么,”她前不久告诉我,“好长时间以后,我才弄明白,它指的就是对行为的研究。”被剑桥大学录取之后,她马上发现,自己与学界前辈和权威专家完全不是一个路数。“得知自己之前的做法全然错误,让我颇为震惊。以前的做法被全盘否定。”当时,她已获得在冈贝15个月的野外考察资料,其中大部分来自对黑猩猩个体的耐心观察。她给这些猩猩取名白胡子大卫、迈克、奥吕、菲菲等等。这种把猩猩人格化的做法在剑桥却不吃香——为非人类的动物赋予个性与感情是拟人论,而不是动物行为学。

“所幸,我回想起儿时的第一个老师,它告诉我,这种说法是错误的。”她的第一位老师是她养的狗,拉斯蒂。“与某种大脑高度进化的动物共度一段生命时光,你一定会发现,动物也是有个性的。”她奋起反驳主流观点(温婉有礼的珍在立场上却从不退让),并于1966年2月9日成为珍· 古道尔博士。

1968年,小小的保护区也经历了自己的毕业典礼,成为坦桑尼亚冈贝国家公园。此时,珍已开始获得国家地理学会赞助的研究经费,她结了婚,做了母亲,成为举世皆知的名人。其成名在一定程度上得益于她为本刊撰写的报道,以及在电视节目《古道尔小姐与野生黑猩猩的故事》中亮相时清秀且自信的形象。为使野外考察营获得资金援助,持久运作,她把其改组为“冈贝河研究中心”(GSRC)。1971年,她出版了《黑猩猩在召唤》一书,其中记载了她在冈贝的早期研究与历险,后来成为畅销书。大约在同一时期,她开始收学生和研究员,来帮助她在冈贝进行数据采集等研究工作。

路易斯· 利基对珍在灵长类动物学中的影响力大肆夸耀,而继续从事科研工作的冈贝同僚们则默默无闻地延续她的事业,其中包括理查德· 兰厄姆、卡罗琳· 蒂坦、克雷格· 帕克、蒂姆· 克拉顿-布罗克、盖佐·泰莱基、威廉·麦格鲁、安东尼·柯林斯、谢德拉克·卡门亚、吉姆· 莫尔和安妮· 普西。其中最后一人,普西,现在是杜克大学进化人类学教授及系主任,同时担任珍·古道尔研究会(成立于1977年)灵长类研究中心负责人,她的一项职责就是监管长达50年的冈贝野外黑猩猩研究中积累下的资料——包括笔记本、日记册页、检查表等,有英语的,也有斯瓦希里语的,装了满满22个文件柜。

50年的研究历程中遭受过一次灾难性打击。1975年5月19日晚,从扎伊尔跨过坦噶尼喀湖而来的士兵绑架了三个美国年轻人和一名荷兰女性,四名人质最终得到释放,但冈贝河研究中心招募海外研究员和助手的行为似乎已经不再保险。

英国人柯林斯当时是一名年轻的生物学家,留着络腮胡,对狒狒有着浓厚的兴趣——狒狒是冈贝另一种易见的灵长类。除了狒狒研究之外,他在将近40年的时间里还阶段性地在珍· 古道尔研究会和冈贝河研究中心扮演重要的管理者角色。他如此回忆1975年5月19日:“那一天,就冈贝而言,整个世界陡然巨变。”那晚柯林斯不在现场,但之后立即赶回,帮助处理后续事务。“也不完全是坏事。”他告诉我。坏消息是,外籍研究员无法在冈贝继续工作了,珍自己在许多年里也不能在那里工作,除非有军队护送。“好消息是,第二天,数据收集的工作就立即由坦桑尼亚当地的野外考察团队接手。”当时,这些坦桑尼亚人在数据收集方面都已接受过至少一年的训练,但仍然仅仅发挥着追踪仪的作用,帮忙找猩猩、辨认植物,并且保证白人研究员在天黑前安全回到营地。随后就发生绑架事件。“从那天起,接力棒就传给了他们。”柯林斯说。只遗失了一天的数据。今天冈贝黑猩猩研究团队的带头人是加博· 保罗,监督着美多迪· 维亚姆皮、马贡贝· 叶海亚、阿姆里· 叶海亚等23名坦桑尼亚人的野外观察和数据收集工作。

对冈贝造成影响的灾难不仅仅是邻国蔓延而来的人类武装矛盾,黑猩猩内部的政治关系也常充斥着暴力。1974年开始,卡塞克拉群落(冈贝研究的重点)对一个叫做卡哈马的小群落发起一系列血腥袭击,这段侵略时期在冈贝年鉴中被称为“四年战争”,这场战争导致部分黑猩猩死亡,卡哈马群落遭彻底歼灭,其领土被卡塞克拉兼并。在卡塞克拉群落内部,雄性为争夺首领地位而进行的斗争同样充满政治和暴力色彩,而雌性中也出现过若干起母猩猩杀死竞争对手幼仔的案例。“刚到冈贝的时候,”珍写道,“我以为黑猩猩比人类更友好,但时间证明并非如此,它们有时和人类一样邪恶。”

冈贝从未有过伊甸园般的安宁,疾病也不时入侵。1966年暴发一种致命病毒(很可能是从附近人类身上感染的脊髓灰质炎),导致六只猩猩死亡或失踪,另有六只局部瘫痪。两年后,一种呼吸道疾病(流感?细菌性肺炎?)蔓延开来,白胡子大卫和另外四只黑猩猩失踪。1987年,又有九只黑猩猩死于肺炎。这些事件反映出,猩猩极易受到人类所携带病原体的感染,同时也说明冈贝的科学家们为什么对传染病的研究课题极为关注。

这种关注因公园边界外发生的环境变迁而升级。数十年来,周边村民为维持基本生活而艰苦斗争——从陡峭的山崖上砍木柴,在山坡上种植作物,旱季时焚烧草场和灌木制成肥料,生儿育女并努力将其喂养成人。20世纪90年代初,森林砍伐和腐蚀把冈贝国家公园隔离成一座生态孤岛,受到人类的三面夹击,第四面则是坦噶尼喀湖。这座孤岛上生活着大约一百只黑猩猩,按照保护生物学标准,不论怎么说,这一数量也不足以组成能够长期生存的种群——无法规避近亲繁殖的负面影响,也无法抵挡下一场流行病的暴发,而这下一场疾病,可能比脊髓灰质炎更具传染性,比流感更加致命。珍意识到,除了继续对人类深爱的、即将走入绝境的猿类种群进行研究外,还必须做出些别的举措。而且,这些举措除了涉及黑猩猩,还应当考虑到当地人。

她在附近的镇子上遇到一个名叫乔治· 施特龙登的德国农学家,并在他的帮助下建立坦噶尼喀湖集水还林与教育计划(TACARE),该计划在1995年的第一项举措,就是在24个村落中开辟苗圃。计划的目标是扭转山坡不断荒瘠的局势,保护村庄水域,并且,如果有可能的话,通过帮助村民种树,最终把冈贝与远处的一片片森林(其中一些也有黑猩猩居住)重新连接起来。比如,冈贝以东大约15公里的地方,有一片叫做奎坦加的树林,其中居住着一小群黑猩猩;东南方大约80公里外,有个叫做马西托-尤加拉的生态系统,给养着500多只黑猩猩。如果通过建设森林走廊,可以把其中一个区域与冈贝连接起来,便可增强基因流动、扩大种群,从而使猩猩群大获裨益。但同时,它们也可能因为互相接触而传染疾病。

不论怎么看,这都是项几乎不可能完成的任务。珍和追随者们谨慎且耐心地一步步前进,在社区合作、减少植被焚烧和天然林再生等方面已经取得一些鼓舞人心的成果。

造访冈贝的第二天早上,在珍自20世纪70年代初开始不定期居住的房屋上方,不远处的一条小路上,我碰见一群黑猩猩。它们沿着山坡闲晃,悠闲地找寻早餐,大部分时间在地上行走,偶尔窜到牡荆树上摘食深紫色的小浆果,看起来对我和坦桑尼亚研究员的存在视而不见。这群猩猩中有些成员的名字,或者至少其家族史,为世人所熟知。有小魔怪(梅丽莎的女儿,珍刚来时,梅丽莎还是只年轻的雌猩猩)、小魔怪的女儿盖娅(背着只幼仔)、盖娅的妹妹金光、帕克斯(因食用同类的肉而恶名昭著的派琴之子)和福芝(范妮之子,菲菲之孙,弗洛之重孙。深受爱戴、鼻子丑陋的女家长弗洛因珍的早期作品而知名)。同时还有泰坦,一头15岁的大块头雄猩猩,仍处在生命的上升期。

冈贝国家公园规定,不允许近距离接触黑猩猩,然而有时会出现的棘手状况是,得防止黑猩猩接近你。身材魁梧的泰坦自信满满地大步流星而来时,我们都躲到一边,让它昂首阔步地从近在几厘米的地方擦肩而过。泰坦一辈子都在与无害的人类研究员、他们的笔记本和检查单打交道,已经对此习以为常。

另一件反映黑猩猩对人类司空见惯的事实:小魔怪在小道上离我们不远的地方大便,之后金光也排泄了一通。它们刚晃悠着走开,一名叫做参孙 · 谢德拉克 · 平杜的研究员立马戴上黄色乳胶手套上阵,他蹲在小魔怪纤维丰富的橄榄色大便旁,用塑料小铲取一些放入标本试管,在标签上注明日期、时刻、地点和小魔怪的名字。试管内装有一种叫做RNAlater的稳定剂,能够保存各种RNA(比如逆转录酶病毒的RNA),以备之后进行遗传分析。研究员们每月都要从尽可能多的黑猩猩个体那里搜集粪便,装入试管,这些试管之后会运往比阿特丽丝· 哈恩在亚拉巴马大学伯明翰分校的实验室,十年来,哈恩一直对冈贝的猿猴免疫缺陷病毒进行研究。

黑猩猩体内的猿猴免疫缺陷病毒在学术上称为SIVcpz,是HIV-1的前体和源头,而HIV-1正是导致世上多数艾滋病案例的罪魁祸首。(同时还有HIV-2。)尽管命名如此,但此前,还没人发现SIVcpz导致野生黑猩猩免疫系统衰竭的现象——直到哈恩把自己的分子遗传学专业知识与冈贝的长期观察所得数据相结合。实际上,以前人们认为SIVcpz对黑猩猩无害,这样的推测让人心生疑问:这种病毒是怎样在人类世界引发致命流行病的?或者说,为什么会引发?无害的猩猩病毒是否经历了几场重大突变,从而成为人类杀手? 2009年一篇论文在《自然》杂志上发表后,这种想法就须重新考量了。这篇论文的第一作者是布兰登· F。基尔(当时在哈恩的实验室工作),比阿特丽丝·哈恩和珍·古道尔在合著者之列。文中报告称,SIV呈阳性的冈贝黑猩猩与呈阴性的相比,在同一年龄段的死亡率要高10到16倍。同时还发现了三具SIV阳性的尸骸,其组织中(以分子水平的实验室结果为依据)显示出类似艾滋病的损害迹象。这暗示着一个残酷的事实:看起来,一种类似艾滋的病症正威胁着部分冈贝黑猩猩的生命。

把人类与黑猩猩联系起来的所有纽带、共同特点和相似之处中,这一现象恐怕是最令人不安的了。“得知现在的黑猩猩出现提前死亡的迹象,让人惊恐不已。”珍告诉我,“我是说,这种病毒存在有多久了?从哪里来?对其他种群造成了怎样的影响?”为了非洲各地黑猩猩的生存,这些问题亟需解答。

但是,与此同时,这项令人沮丧的发现中还暗含着针对人类艾滋病研究的潜在重要性。安东尼· 柯林斯指出,尽管在其他地区的黑猩猩群落中也发现了SIV病毒,但是“这些种群都不是习惯于人类观察员的研究客体,并且很显然都没有长时间的宗谱记录,而且都没有驯服到可以让人每月从每个猩猩那里采集标本的程度”。片刻之后,他又补充道:“病毒的存在令人遗憾,但我们可以从中获取大量信息与启发。”

重访墨西哥巨型水晶洞:一滴水内含2亿病毒

新浪环球地理讯 北京时间10月12日消息,据美国国家地理杂志网站报道,2000年,科学家在墨西哥奇瓦瓦沙漠奈卡山脉下1000英尺(约合304米)的深处发现了一个巨型水晶洞,堪称又一个自然奇观。2008年和2009年,科学家重返墨西哥巨型水晶洞,在探险中又揭开了诸多生物学谜团,发现了一座四壁布满罕见结晶体的“冰宫”。在美国国家地理频道定于10月10日首播的纪录片《走进失落的水晶洞》(Into the Lost Crystal Caves)中,观众将有幸再次看到巨型水晶洞里面的奇观。

1.地下“水晶宫”

2000年,身穿橙色制服的科学家正在现场勘测在墨西哥奈卡地下1000英尺(约合304米)的地方发现的一个巨型水晶洞。

2.水晶“花椰菜”

2009年12月,在地下大约500英尺(约合150米)、水晶洞顶新发现的“冰宫”地面和屋顶长出的水晶“花椰菜”。

3.凉爽的“冰屋”

2009年,水晶洞中的一名探险队员在立方形的“冰屋”(Ice Cube)中冻得瑟瑟发抖。所谓的“冰屋”,是一个用空气冷却、四周是塑料的帐篷,以便在极端潮湿和闷热的水晶洞顺利完成两小时的任务。虽然水晶洞闷热潮湿,这个便携式避难所的温度从不会降至极低的水平,保证探险队员过热的身体回到安全水平。

4.“亚瑟王之剑”

所谓的“亚瑟王之剑”结晶体从水晶洞的地面突出来。据美国迈阿密大学矿物学家约翰·拉科万介绍,这个刀刃式冰柱展现了像钻石一样的外形,这种外形是迄今在水晶洞以外的任何巨型水晶体中所看不到的。

5.闪闪发光的晶体

2009年,罕见的晶体结构像细细的光学纤维,照亮了新发现的“冰宫”洞穴的地面。

6.病毒的温床

2009年12月,佩内洛普·波斯顿(Penelope Boston)、迈克尔·斯皮尔德和丹尼尔·温格特(Danielle Winget)等三位科学家从水晶洞的一个水坑搜集样本。事后,实验室分析结果表明,这个冰洞中的每一滴水,最多竟然含有2亿病毒。

联合国发布艾滋病报告 过去十年发病率下降25%

据新华社电 联合国艾滋病规划署3日在纽约联合国总部发布的一份报告说,全球抗艾工作在过去30年取得了显著成果,但仍面临投入不足等问题。

这份题为《艾滋病30年:各国处于十字路口》报告说,截至2010年底,全球中低收入国家中约有660万人接受了抗逆转录病毒药 物治疗,比2001年增长了近22倍。此外,全球至少有42万名儿童接受了抗逆转录病毒药物治疗,比2008年增长了50%以上。报告同时指出,虽然全球 在扩大抗逆转录病毒药物治疗方面取得了进展,但截至2010年底,仍有900万需要获得治疗的患者无法得到满足,其中儿童获得治疗率在2009年仅为 28%。

报告说,2001年至2009年期间,全球新发艾滋病感染病例下降了25%,其中印度和南非作为亚洲和非洲艾滋病患者人数最多 的国家,分别减少了50%以上和35%以上。由于在妊娠、生产及哺乳期间接受抗逆转录病毒治疗的艾滋病病毒携带孕妇人数增加,新感染艾滋病的儿童数量在 10年间也减少了26%。

报告指出,国际社会对中低收入国家防控艾滋病的投入在2010年首次出现下降。艾滋病规划署执行主任米歇尔·西迪贝对此表示担忧。

抗艾资金缺口160亿

据艾滋病规划署估计,到2015年,全球抗艾工作需要至少220亿美元的投入,而目前只有60亿美元到位。

联合国常务副秘书长米吉罗在发布报告的记者会上说,“我们的最终目标十分清晰,那就是‘艾滋病零感染、零歧视、零致死率’。”

2011年6月是“关于艾滋病毒/艾滋病问题的承诺宣言”10周年以及世界承诺实现艾滋病预防、治疗、关怀和支持普及5周年纪念。艾滋病问题高级别会议将于8日至10日在纽约联合国总部举行。

全球首个艾滋病治愈病例出现 患者奇迹般获重生

世界第一个被治愈的艾滋病患者———蒂莫西·雷·布朗 资料图片

对于医生胡特而言,病人蒂莫西·雷·布朗就像漆黑抗艾研究道路上的一道亮光。这名被冠以“柏林病人”的特殊病患同时兼有白血病和艾滋病。在医学界看来,布朗已经是即将踏入坟墓的人,然而在接受骨髓移植后,布朗竟然奇迹般得以重生。这一事件震惊了整个医学界,医生们从他的身上看到了医学界的奇迹:终结艾滋。

从1981年6月5日人类发现HIV病毒到现在,已经过去了整整30年。就在HIV30岁之际,世界医疗科技领域已吹响消灭号角,将全力把这种可怕的病毒从世界上消除。这种动力的来源,一是科学的进步;二是金钱压力的迫使。据悉,仅在全球发展中国家,每年用于艾滋病治疗的费用就已高达13亿美元。如果继续下去,到2031年这一数字将会变为现在的三倍。诺贝尔奖得主朗索瓦丝·巴尔·西诺西表示:“艾滋病患者长期用药会带来大量的花费,我们必须要找到治愈他们的方法,我们会不断地努力,直至找到。”

无心插柳

———发现骨髓移植法是巧合

蒂莫西·雷·布朗是一名美国白血病患者,并同时患有艾滋病。2007年他来到柏林找到了胡特医生。胡特医生是一名肿瘤病和血液病专家,现工作于德国西南部的海德堡大学。胡特说:“当时布朗的状态非常不好,病情正在恶化,几乎已经到了死亡的边缘。”随即,胡特做出一个决定:进行骨髓移植,先治白血病。结果却出人意料,经过3年来的临床观察,这次移植同时治愈了布朗的艾滋病。原来,骨髓捐献者的配型不仅非常吻合,而且骨髓中还有一种能天然抵御艾滋病病毒的变异基因。据以往研究发现,这种变异基因只在少数北欧人体内存在。

“真的不敢相信,我们治愈艾滋病的新方法竟然是这样开始的。”6月2日胡特对路透社记者说,“因为布朗患有艾滋病,本以为做完骨髓移植手术他依然会离开这个世界。真的没有想到,他竟然奇迹般地活了下来,还成为世界第一个被治愈的艾滋病病人。现在,他体内已经没有艾滋病病毒了,已经不再吃药。”

对于这种骨髓移植方法,大多数科学家则表示,不可能用于其他艾滋病患者。骨髓移植方法费用高昂、复杂、充满风险,而且在这个方法中,需要找到特殊的捐献者———体内具有抵御艾滋病病毒基因的人。据目前研究所知,北欧人的后裔具有这一特征。因此,要找到准确的骨髓捐献者很难,这一部分捐献者只占所有捐献者的一小部分。

去年,马里兰大学的博士罗伯特·加洛直率地表达了他的反对意见:“这个方法不具有实践性,会害死很多人。”

面对这项新成果,诺贝尔奖得主西诺西则表示:“虽然这种方法花费巨大、风险也很大,但是从科研人员的角度来看,我不得不说这是一项进步,起码它告诉我们艾滋病是可以治愈的。”

美国国家卫生局日前提出一项资助艾滋病治愈方法研究计划,这项计划共分为四个阶段,在第一阶段将投入8.5亿美元。

研究动力

———迫于全球抗艾资金压力

1981年6月5日,美国亚特兰大疾病控制中心在《发病率与死亡率周刊》上介绍了5例艾滋病病人的病史,这是世界上第一次有关艾滋病的正式记载。“5个年轻的艾滋病病人,全部都是同性恋者。”在资料中这样记载着。据联合国所提供的数据显示,全球每天仍有7100多人感染艾滋病。

在不发达国家,一个艾滋病患者每年花费在医药费上的开销大约为150美元;在发达国家,例如美国,一个患者大约则要花费20000美元。无论是发达国家还是不发达国家,当这些开销加在一起,这个数字无疑是巨大的。

据一项由非政府组织发起的名为AIDS2031的活动显示,到2031年不发达国家每年需要花费35亿美元在防艾和抗艾行动上,而这一数字目前为每年13亿美元。对于发达国家而言,20年后,每年将要花费50亿到60亿美元。

“很清楚,我们现在需要找到一个可行性的方法去治愈艾滋病,而不是仅仅应对艾滋病患者的发热症状。”澳大利亚墨尔本的莫纳什大学艾滋病问题专家莎伦·卢恩说。

取得成就

———基因疗法和抗艾新药等

治疗艾滋病的终极目标是让病人停止用药,这将减少每年大约12亿美元的抗艾药物需求。这一消息或许对于制药商例如辉瑞、葛兰素史克、默克等公司不是一个好消息。虽然要得到能够普遍推广的治疗艾滋病方法还需要很长时间,但是布朗的新发现,为艾滋病科研打开了一扇新的大门。“布朗的发现告诉我们,我们可以让一个人的细胞变得能够抵御HIV病毒,然后再经过一段时间的治疗最终攻克病魔。”卢因说。

目前一些科学家正在模拟“柏林病人”案例的做法,并且已经取得初步的进展。关于研究原理,简单地说主要是采用基因治疗法从病人体内取出一些细胞,然后在实验室中将其培养成具有抗HIV病毒的细胞,最后再放回病人体内,并期望这些具有抗病毒能力的细胞能够在病人体内成活进而不断繁殖。

今年早些时候在柏林举行的HIV研讨会上,美国科学家提供了一系列的研究资料:从6个艾滋病病人的体内取出血细胞,然后去除其中的CCR5基因,再放回病人体内。这个工作就像是用剪刀剪掉细胞DNA中有问题的部分,然后再将它缝合,放回病人体内。这个母细胞就可以通过在人体内不断地繁殖产生新的健康细胞,从而抵御艾滋。

在研讨会上,科学家们还提出了唤醒体内HIV细胞并杀死的方法。在上个世纪九十年代末期,人们发现HIV病毒可以把自己隐藏在免疫系统内的T细胞中,然后“沉睡”下去。如果HIV病毒躲避起来的话,就会使药物无法消灭它们。这也是为什么现在的抗艾药物无法治愈艾滋病的一个原因。

“如果当它在一个细胞中‘睡去’,它将会永远地待在那里,那就是为什么我们现在的药物无法把它们彻底消灭的原因。”卢恩说。卢恩和她的科研团队已经研制出一种新的药物名为SAHA,据信这种药可唤醒那些沉睡的HIV细胞。接下来卢恩和她的团队将对SAHA做进一步的临床研究。(吴珊)

德国肠病疫情有所加重 科学家破译病毒遗传信息

国际在线报道(记者孔杰):我们继续来关注德国肠出血性大肠杆菌疫情。继前几天德国肠出血性大肠杆菌疫情初现稳定迹象后,这两天情况再度恶化,很多患者呈现了罕见病状。本网连线了中国国际广播电台驻德国记者孔杰,介绍目前德国肠出血性大肠杆菌疫情蔓延的最新情况。

记者:在上月底疫情传播出现略微缓和的势头后,从1号开始感染病例又再度迅猛上升。从1号到2号的一天时间内,德国全境的病毒感染者和疑似病例已经从1500例左右迅速上涨到了2000例以上。随着汉堡再次出现一名感染者死亡,本次德国因出血性大肠杆菌病毒致死的人数已经上升到18人,其中16人为女性。北德地区仍然是此次疫情肆虐的重点地区,一天之间,汉堡的感染者和疑似病例人数增加了119例,目前感染者和疑似病例总人数为668人,而下萨克森地区的感染人数也增加了80人,总数增加到344人。来自德国北部城市基尔的教授昆泽多夫对目前病人发病的情况表示了担忧,因为已经有部分病人出现了神经类疾病的症状。昆泽多夫介绍说,目前在石勒苏益格-荷尔斯泰因州(石荷州)甚至出现了感染病人完全没有腹泻的症状,其发病时的症状和癫痫病人非常类似。还需要提醒人们注意的是,目前专家还没有确认这种病毒会不会通过人际间直接传染,好在肠道病菌并不容易通过接触传染,所以只要人们注意卫生习惯,可以不用过于担心。

另外,由于其他国家也出现了感染的病例,感染者多数都是之前在德国停留过的人,因此欧盟负责健康事务的专员约翰·达力也督促德国尽快查出病毒的来源。

主持人:那么德国目前在控制疫情方面有没有取得一些进展,给我们介绍一下这方面的情况吧?

记者:据德国媒体2号报道,在对抗出血性大肠杆菌病毒方面,科学家们已经走出了坚实的一步。汉堡埃彭多夫大学医院细菌学家赫尔格·罗德介绍说,在来自德国汉堡和中国北京的科学家的共同努力下,出血性大肠杆菌病毒的遗传信息已被读出,这将有助于确认这种攻击性病毒的最终鉴定。

据罗德介绍说,科学家们在病菌的遗传物质里发现了两种不同的菌种。而这种新型的结合方式,使得这种病毒更容易依附在肠细胞上。因此,这种病毒比过去发现的出血性大肠杆菌停留在肠道内的时间要更久,给人体造成的危害也就更大。德国和中国的研究人员还发现,这类病毒的抗药性十分强。这一新的结论虽然目前还不能直接帮助患者解除病症,但对于找到病源会起到关键性的作用。

主持人:从目前的情况来看,这一次的“黄瓜危机”已经让很多欧洲人对食用黄瓜心存余悸了,那么你在德国了解到的情况又是怎样的呢?

记者:此前关于西班牙黄瓜是真凶的言论目前已经被彻底击破,然而对于很多市民来说,由于不知道病毒源头来自何处,所以对于疫情的恐慌已经不再局限于黄瓜,而是扩展到了所有的瓜果蔬菜。在此次疫情比较集中的北部地区,超市里几乎已经看不到黄瓜、西红柿和生菜沙拉,即使是水果,也无人问津。因此根据媒体的报道,大批蔬菜和水果生产厂商已经濒临破产的边缘。不过比起德国北部而言,其他地区的民众,相对来说对这种病毒以及疫情的蔓延并没有过分恐慌。以我所在的柏林为例,超市里依然还有黄瓜和西红柿在出售,而且在采访的过程中,很多民众也都表示会比过去更加注意洗涤和削皮这样的环节,但都没有到恐慌而不去食用的地步。

而在欧盟方面,由于经过检测,发现西班牙黄瓜所携带的病毒和病人身上病毒类型并不一致,所以欧盟委员会也已经取消了曾经对西班牙黄瓜所发出的警告。